Maximilian I. (1598, Wikipedia)

Teil IV

Unsere Geschichte der »Großen« erreicht nun die letzte Epoche, die

Neuzeit. Die meisten der Persönlichkeiten, die den Ehrentitel »der« oder

»die Große« in dieser Ära erhielten, sind allseits bekannt, und doch hält

die Geschichte noch Überraschungen bereit.

Das Ende des Mittelalters und den Beginn der

Neuzeit setzt man im Allgemeinen zwischen 1450 und 1500 an. Das war das

Zeitalter der Entdeckungen, von Humanismus, Renaissance und Reformation.

Die Welt befand sich im Umbruch. Zu ihrer Erforschung in allen Kontinenten

und damit der Begründung eines neuen Weltbildes trat das Aufkommen auch

eines neuen Menschenbildes in Europa. All dies hatte weitreichende Folgen

für die meisten Lebensbereiche, mit tiefen kulturellen, geistigen,

gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Veränderungen. Auf der einen

Seite stand die Entwicklung von Nationalstaaten, die schon im 14. und 15.

Jahrhundert begonnen hatte, im Zuge derer die durch die Kirche bzw. das

Papsttum in gewisser Weise garantierte oder doch zumindest repräsentierte

mittelalterliche Einheit zu Gunsten eines europäischen Staatensystems

aufgehoben wurde. Auf der anderen Seite wirkte die Emanzipation des

Bürgertums gegenüber dem Adel mit seinem fortschreitenden

Privilegienverlust prägend, und diese Emanzipation hing wiederum zusammen

mit gesellschaftlichen und ökonomischen Wandlungen durch die Entwicklung

von Handwerk und Gewerbe. Denk- und Arbeitsstil änderten sich; der Weg zur

frühkapitalistischen Wirtschaft mit ihren rationelleren Praktiken und

Techniken gerade auch im Handel, beschleunigt durch die Verwendung der

arabischen Ziffern und der damit einhergehenden Mathematisierung u. a. der

Geldgeschäfte, wurde Schritt für Schritt geebnet. Der Absolutismus gehörte

ebenso zur Neuzeit wie die Epoche der Aufklärung, der Dreißigjährige Krieg

wie die Französische Revolution, die Romantik und das heraufziehende

Industriezeitalter, und auch wir im 20. und 21. Jahrhundert leben noch

immer in der »Neuzeit«. Dass auch sie ihre »Großen«aufweist, ist nicht

weiter verwunderlich.

1. Die Welt im Umbruch

Etwa zu der Zeit, da man heutzutage den Beginn der Neuzeit datiert,

übernahmen die Habsburger die Macht im Heiligen Römischen Reich, wenn man

hier überhaupt noch von Macht sprechen kann. Die Wahl Albrechts II. (geb.

1397; König 1438 (vorher schon König in Ungarn und Böhmen); gest. 1439)

leitete die fast 370 jährige Ära ein, in der Habsburger die römische bzw.

später römisch-deutsche Königs- und Kaiserkrone trugen. Nur zwischen 1742

und 1745 hatte ein Wittelsbacher die Würde inne: Karl VII. Albrecht (geb.

1697; König 1742 (vorher schon in Böhmen); gest. 1745). Sieht man davon

ab, regierten die Habsburger von 1438 bis 1806, dem Ende des Heiligen

Römischen Reiches Deutscher Nation, aber dann noch einmal von 1804 bis

1918 in Österreich im sogenannten »Heimlichen Heiligen Römischen Reich«.

Schon nach dem Dreißigjährigen Krieg wurden »kaiserlich« und

»österreichisch« häufig als Synonym aufgefasst. Dieser unsägliche Krieg

(1618–48) hatte das Reich in viele Einzel-Fürstentümer zertrümmert und

damit die Reichsgewalt entscheidend geschwächt. Aber schon vorher hatte

das Ansehen der Könige und Kaiser stark gelitten. Dies hatte weniger mit

den Habsburgern zu tun, die genügend fähige Herrscher aufzuweisen hatten,

als mit der allgemeinen Entwicklung, die eben schon skizziert wurde: das

Erstarken der Fürstentümer und der Bürger, damit auch der Städte, die nun

reichsunmittelbar waren und von einer eigenen Landeshoheit für sich

ausgingen. Als weiterer bedeutender Faktor kamen die Spaltung des Reiches

durch die im Zuge der Reformation entstandenen konfessionellen

Ausrichtungen der Fürstentümer und die Religionskriege hinzu. In dieser

Zeit braute sich im Osten des Reiches eine Gefahr zusammen, die es über

Jahrhunderte in Atem hielt: die Ausdehnung des Osmanischen Reiches. Die

europäischen Staaten zu einer gemeinsamen Abwehr des Islam zu bewegen,

sollte sich als unmöglich erweisen.

Osmanische Eroberer und abendländische Verteidiger: Mohammed,

Suleiman, Stefan und Radu die Großen

Nach dem Sieg des Seldschukensultans Alp Arslan (1029–1072) über das

Byzantinische Reich 1071 bildete sich um Konya und Kayseri ein erstes

islamisches Sultanat auf türkischem Boden, die Keimzelle für das spätere

Osmanische Reich. Viele türkische Nomaden strömten nun nach Anatolien, und

schon im 12. Jahrhundert erreichte das Seldschukenreich seine erste Blüte,

die durch den Einfall der Mongolen ab 1243 ein Ende fand. Zahlreiche

Kleinfürstentümer bildeten sich nun, darunter ein Grenzstaat im

Nordwesten, in Bithynien; nach dem Sohn des Gründers, Osman I. Ghasi (geb.

1258?; Fürst seit etwa 1300; gest. 1324) wurden das sich hier entwickelnde

Reich und die Dynastie benannt. Hauptstadt des Osmanischen Reiches wurde

das 1361 eroberte Adrianopel, Edirne, und das Reich wurde bald so mächtig,

dass ihm das Byzantinische Reich tributpflichtig wurde. Schon bald dehnte

es sich nach Westen aus, was in Anbetracht seiner Lage nicht unlogisch

war. Schon zehn Jahre nach der Einnahme von Edirne nahm es Thrakien und

Makedonien in Besitz, und 1389, nach der berühmten Schlacht auf dem

Amselfeld, machte sich das Osmanische Reich Serbien tributpflichtig, 1395

die Walachei, und von 1393 bis 96 eroberte es Bulgarien und Thessalien.

Als nun abermals Mongolen und Angehörige anderer Völkerschaften in dass

Reich einfielen, diesmal unter dem türkisierten Mongolen Timur (Timur

Läng, Tamerlan; geb. 1336; reg. 1370–1405), und es 1402 beim heutigen

Ankara besiegten, wurde es nicht nachhaltig erschüttert. Der von dem

ungarischen Reichsverweser (1446–52) und bedeutendem Feldherrn Johann

Hunyadi (ca. 1408–1456) organisierte Widerstand brachte den Erfolg, dass

die Türken bis Sofia zurück weichen mussten; aber umgekehrt wurden

Hunyadis Truppen bei Warna 1444 und in einer neuerlichen Schlacht auf dem

Amselfeld 1448 geschlagen. Zwar verhinderte er, dass die Osmanen nach

Ungarn vordringen konnten, indem er eine türkische Armee, die Belgrad

belagerte, schlug, aber auf Dauer war gegen die Türken kein Kraut

gewachsen. Am 29. Mai 1453 eroberten sie Konstantinopel.

Der Sieger auf osmanischer Seite war Sultan

Mohammed II., der uns heutzutage als Mohammed der Eroberer bekannt ist,

wie er sich auch selbst sah. Nur wenige wissen, dass er in früheren

Quellen auch als Mohammed der Große betitelt ist, und so, mit beiden

Beinamen, erscheint er auch in der Enyclopedia Americana.

Mohammed II. Bujuk (der Große), el-Ghasi (Besieger der Ungläubigen) oder

el-Fatih (der Eroberer): so hat ihn die Geschichte überliefert. Geboren

1430 oder, nach neueren Angaben, am 30. März 1432 in Edirne, folgte er

seinem Vater mit rund zwanzig Jahren auf den Thron. Er war eine machtvolle

Persönlichkeit. Acht Monate lang sammelte er Mannschaften und Material

gegen Byzanz, die Hauptstadt eines sonst so gut wie nicht mehr

existierenden Reiches. Gegen rund 6 bis 7000 Söldner hatte er nach

früheren Angaben an die 140.000, nach heutigen Schätzungen etwa 80.000

Mann zu setzen, und die Gemetzel und Plünderungen nach der Eroberung waren

so brutal, blutig und grausam, wie sie sich nicht allzu oft in der

Geschichte ereignet haben – Historiker und nicht zuletzt die Muslime

würden an die Schändlichkeiten bei der Eroberung Jerusalems durch die

Kreuzfahrer 1099 erinnern. Erst, als man feststellte, dass Überlebende

durch Lösegeld mehr einbrachten als Tote, habe man den Massakern Einhalt

geboten. Mohammed soll nach einem Tag den Einhalt der Schlächtereien

befohlen haben, da sie selbst für seine Vorstellungen zu weit gingen.

Später hieß es sprichwörtlich von einem reichen Menschen, er sei

sicherlich bei der Eroberung Konstantinopels dabei gewesen. Mohammed

selbst behielt sich die öffentlichen Bauten als Beute vor. Als ein Soldat,

wohl im Übereifer, den Marmorboden der Hagia Sophia aufriss, schlug er mit

dem Szepter auf ihn ein. Die Throne Europas zeigten sich erschüttert, aber

kein christliches Heer war Byzanz zu Hilfe geeilt. Mohammed war erst zum

Angriff geschritten, als er sich sicher sein konnte, dass kein Entsatzheer

unterwegs war. Ebenso wenig war im Nachhinein an eine Einigkeit der

Fürsten im Kampf gegen die Türken zu denken. Vergeblich bemühte sich auch

Kaiser Friedrich III. (geb. 1415; König 1440; Kaiser 1452; gest. 1493)

1454 auf Reichstagen in Frankfurt, Regensburg und Wien um Unterstützung

und Einheit gegen das Osmanische Reich; er scheiterte wie alle anderen an

der Habsucht, dem Egoismus und der Zwietracht der europäischen Länder und

ihrer Regenten. Mit der Einnahme von Konstantinopel endete nach der

Klassifizierung der Weltgeschichte durch den deutschen Geschichtsprofessor

Christoph Cellarius (1638–1707) alias Christoph Keller das Mittelalter –

er nahm zum ersten Mal die bis heute erhaltene Dreiteilung in Antike,

Mittelalter und Neuzeit vor.

Mohammed machte Konstantinopel zu seiner

Hauptstadt; die Hagia Sophia, von der direkt nach der Einnahme

Konstantinopels ein Muezzin vom höchsten Turm aus zum Dankgebet an Allah

für den Sieg gerufen hatte, wurde aller christlichen Insignien entkleidet.

Der Sultan suchte nun, sein Reich nach außen und im Innern zu stärken. Er

fühlte sich berufen, zum Weltherrscher zu werden, und viele Zeitgenossen

haben das von ihm erwartet. Papst Pius II. (geb. 1405; Pontifikat

1458–1464), der auch meinte, in Mohammed den Weltherrscher gefunden zu

haben, schlug ihm brieflich vor, das Christentum anzunehmen, um so Herr

und Erlöser der Welt zu werden. Was Mohammed darüber dachte, ist

unbekannt. Aber auch unabhängig davon war es sein Ziel, Italien zu

erobern; er kam auch bis Italien, aber nicht bis Rom, wo man schon in

Angst und Schrecken verfallen war. Mohammed legte sich schon einmal den

Titel »Kaiser von Rom« zu, aber am Ende wurde nichts daraus. Immerhin

eroberte er 1456/58 Serbien, ein Jahr später das Kosovo, 1460/61 nahm er

die letzten byzantinischen Besitzungen in Griechenland sowie Trapezunt,

das heutige Trabzon, ein und 1463 noch Bosnien. Scutari entriss er den

Venezianern, Kaffa den Genuesen, 1475 unterstellte sich ihm die Krim, und

1480 eroberte er Otranto. Er starb am 3. Mai 1481 bei Gebze. Wer war nun

Mohammed der Große wirklich? Die Schilderungen über ihn reichen von

maßlosem Hass bis zu bedingungsloser Bewunderung, je nach Perspektive des

Beobachters. Die Grausamkeiten seines Heeres ließen ihn nicht

gleichgültig; den für die Scheußlichkeiten in Otranto verantwortlichen

Pascha ließ er hinrichten, aber umgekehrt brachte er seinen eigenen Bruder

um, um einen lästigen Konkurrenten los zu sein, was er sogar noch

gesetzlich legitimieren ließ, gemäß dem Satz im Koran: »Die Unordnung ist

schädlicher als Mord.« Er unterhielt Handelsbeziehungen zu etlichen

Mittelmeerstaaten, vor allem nach Italien. Auf der anderen Seite ließ er

zahlreiche Bauten errichten, so nach seinem Sieg die Moschee Eijubs, und

als sein größtes Bauwerk den Topkapi-Palast in Istanbul, von nun an für

Jahrhunderte Wohn- und Regierungssitz der Sultane und Verwaltungszentrum

des Reiches. 300 Moscheen, 50 islamische Hochschulen und 50 Bäder gingen

auf ihn zurück. Aber nicht nur Moscheen, Schulen oder Medresen

(Lehranstalten) verdankt ihm die Nachwelt, sondern auch Hospitäler,

Karawansereien, Bibliotheken, Brunnen, Imarete (Garküchen), das alte Serai

und sogar Irrenanstalten. Er setzte die Tradition der letzten Sultane fort

und widmete sich der Kunst, besonders der Poesie, schrieb selbst Gedichte

unter dem Namen Auni, der Hilfreiche, und zog eine Anzahl bedeutender

Dichter an seinen Hof, darunter sogar zwei Dichterinnen. Indische und

persische Gelehrte gingen bei ihm ein und aus. Seine Nachfolger traten in

seine Fußstapfen, erwiesen sich als grausame Eroberer und pflegten

gleichzeitig die Musen, so auch Suleiman der Große.

Suleiman II. ist uns eher als »der Prächtige«

geläufig. Er hatte den Beinamen »el-Kanuni«, was als der Große oder

Prächtige übersetzt wurde; die Türken nennen ihn den »Gesetzgeber«. Er

gilt als einer der größten Sultane des Osmanischen Reiches. Geboren wurde

er am 5. November 1494 in Trapezunt. Nach dem Tod seines Vater Selims I.,

der seit 1512 regiert hatte, kam er 1520 auf den Thron. Sein Erbe war ein

durch und durch gut organisiertes Reich, und ihm gelang es, dieses Reich

noch einmal zu erweitern; unter ihm erreichte es seine größte Ausdehnung.

Er eroberte 1522 die Stadt Belgrad, an der Mohammed der Große gescheitert

war; ein Jahr später fiel die Insel Rhodos, an der die Türken 1480

ebenfalls erfolglos geblieben waren, unter großem Blutvergießen (der Rest

des hier ansässigen Johanniterordens zog 1527 auf die Insel Malta, die

ihnen Kaiser Karl V. (geb. 1500; König 1520 (vorher schon in Spanien);

Kaiser 1530; Thronverzicht 1556; gest. 1559) schenkte, was der Papst 1530

bestätigte. Ungarn war dann 1526 an der Reihe, in der Schlacht von

Mohaksch wurde das christliche Heer unter Ludwig II., dem letzten

Jagiellonen, besiegt, er selbst getötet. Wiederum war die Zwietracht

zwischen den Fürsten nicht unschuldig an der Niederlage. Viele Feinde

Kaiser Karls standen auf der Seite Suleimans, Franz I. (geb. 1494; reg.

1515–1547), »der allerchristlichste König von Frankreich«, suchte ein

Bündnis mit ihm, die Herzöge von Bayern verhandelten mit ihm wegen ihrer

Ansprüche auf Böhmen, und Österreich, das heutige Slowenien und Friaul

lagen praktisch ungeschützt vor den türkischen Angreifern. In einem

deutschen Volkslied hieß es damals: »Der wütend Türk hat große Macht

neulich ins Ungarland gebracht […] Aus Ungarn ist er bald und schnell in

Österreich bei Tages Hell’, Bayern ist ihm gleich zur Hand, von dann er

kummt in andre Land, dem Rhein mag er bald kommen zu, damit haben wir kein

Zeit, kein Ruh’. Unser Unfleiß und Eigennutz, gegen den Nächsten stolzer

Trutz, Haß, Neid und Arglist Sinnen, die machen den Türken gewinnen.« Vor

allem letzteres!

Endlich, fast in letzter Minute, kam es zum

Frieden zwischen Kaiser und Papst, auch Franz I. lenkte ein. Und als dann

im September 1529 die osmanischen Truppen Wien belagerten – Suleiman hatte

geschworen, er werde nicht eher ruhen, als bis das Gebet des Propheten vom

Stephansdom gesprochen werde – zitterte das Abendland, doch musste

Suleiman im Oktober die Belagerung aufheben; Mangel an Nahrung und die

schlechten Witterungsbedingungen, zudem Unzufriedenheit in den eigenen

Reihen, zwangen ihn zur Umkehr. Suleimans Macht blieb ungebrochen. Zwar

nahm ihm 1535 Karl V. in einem vielfach verherrlichten Feldzug Tunis ab –

das Osmanische Reich beherrschte einen Großteil der Küste Nordafrikas, wo

seine Piraten ihre Stützpunkte hatten; durch seine Flotte war Suleiman

Herr im Mittelmeer und auch im Roten Meer – aber ein Jahr später schloss

er eine Allianz mit Frankreich gegen die Habsburger. Endlich, 1533, kam es

zu einem leidlichen Frieden mit dem Kaiser. Dadurch erhielt Suleiman den

Rücken frei für seine Eroberungen im Osten: In den Jahren 1534 bis 1538

eroberte er Bagdad und Aden, vorübergehend auch Täbris in Persien, und er

fügte die südliche und westliche Küste der Arabischen Halbinsel dem

Osmanischen Imperium hinzu. Sein Versuch, 1565 Malta zu erobern, schlug

indes fehl.

Wie Mohammed der Große hatte auch Suleiman der Große mehrere

Charakterseiten. Seine Reformen und Gesetzeswerke, die u. a. die

Landverteilung, die Verwaltung, die sich noch lange in der von ihm auf den

Weg gebrachten Form erhielt, oder die Organisation der Geistlichkeit

betrafen – er verbesserte auch die Lage der Christen in seinem Reich –

brachten ihm mit Recht großes Lob. Er förderte die Kunst und die

Architektur und vor allem die Literatur, schrieb auch selbst unter dem

Namen Muhibbi an die 3000 lyrische Gedichte. Mit seiner Unterstützung

schuf der berühmte, begnadete Architekt Sinan (ca. 1500–1588), der 1538

Baumeister für das gesamte Osmanische Reich wurde, mehr als 300 Bauwerke,

Mausoleen, Paläste, Medresen, Moscheen wie die prachtvolle

Suleiman-Moschee in Konstantinopel, wo Suleiman auch begraben ist, und die

Selim-Moschee für seinen Vater in Edirne. Andererseits ließ er seinen

Großwesir Ibrahim, der von 1523 bis 1536 die Verwaltung leitete und dem

die meisten von Suleimans Gesetzes- und Reformwerken zu verdanken sind,

ohne ersichtlichen Grund erdrosseln, und seinen ältesten Sohn und andere

Familienmitglieder ließ er ermorden. So bleibt ein Schatten auf diesem

außergewöhnlichen Herrscher lasten. Suleiman, der seine Heere persönlich

in die Schlacht zu führen pflegte, starb am 7. September 1566 bei der

Belagerung von Szigetvár bei Pécs auf einem seiner Feldzüge, diesmal im

Krieg mit Österreich. Er und sein Vorfahr Mohammed der Große bleiben in

der osmanischen, aber auch in der europäischen Geschichte unvergessen.

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des

Osmanischen Reiches sind noch zwei »Große« zu nennen, die nun aber auf der

Gegenseite standen. Der eine ist der berühmte Stephan III. der Große,

Fürst von Moldau. Geboren wurde er 1433 in Borzeşti, wahrscheinlich als

unehelicher Sohn des dortigen Fürsten, aber von seinem Vater schon früh an

der Macht beteiligt und nach dessen gewaltsamem Tod 1451, Flucht und Exil

mit 24 Jahren Fürst. Die Woiwodschaften Walachei und Moldau sind uns

bereits begegnet, auch die Fürsten der Walachei Mirtschea und Basarab die

Großen. Sie wurden noch um einiges von Stephan dem Großen überragt. Das

Fürstentum Moldau war wie die Walachei im 15. Jahrhundert, wie bereits

erwähnt, in den Einflussbereich des Osmanischen Reiches gekommen, konnte

sich aber noch eine gewisse Unabhängigkeit erhalten, so lange es

Tributzahlungen leistete. Da Polen und Ungarn immer wieder Zugriff auf

Moldau nehmen wollten, erschien dessen Fürsten die Tributpflicht gegenüber

den Osmanen annehmbarer. Seine Hauptaufgabe sah Stephan darin, die

Unabhängigkeit seines Landes gegenüber allen Nachbarn zu sichern. Dazu

führte er auch diverse Kriege. 1467 besiegte er den bekannten ungarischen

König Matthias I. Corvinus (geb. 1443; reg. 1458–90), den Sohn von Johann

Hunyadi, welcher uns eben begegnet ist. Matthias kämpfte gegen die Türken

in Serbien und Bosnien (1479–83) und gewann im Krieg gegen Kaiser

Friedrich III. sogar Niederösterreich mit Wien (1485 – 90), nicht lange

vor dem Tag, da die Türken zum ersten Mal vor Wien erschienen. Als die

Ungarn in Moldau einmarschierten, schlug sie Stephan in der Schlacht bei

Baia vernichtend, Matthias entkam schwer verletzt; später normalisierte

sich das Verhältnis beider Länder. Kurz danach, 1469 oder 1470, errang

Stephan einen Sieg über die Krimtataren, die in sein Reich einfielen bzw.

dazu von anderen Fürsten verleitet wurden. Lange Jahre, von 1473 bis 1489,

führte er Krieg gegen das Osmanische Reich, also noch zu einer Zeit, da

Mohammed der Große in Konstantinopel regierte. Mehrere Siege erlangte er,

z. B. 1475, als er mit 40.000 Mann etwa 120.000 Türken bei Vaslui schlug –

selbst der türkische Chronist nannte es eine noch nie da gewesene

Niederlage der Osmanen. Wie zu erwarten, blieb der Versuch von Stephan, im

Anschluss an den Sieg (und auch noch später) die europäischen Mächte gegen

die Osmanen zu einen, ohne Erfolg. Im nächsten Jahr verlor Stephan zwar

eine Schlacht gegen die Türken, dies blieb jedoch ohne Folgen, aber am

Ende sah er sich in Anbetracht der Gleichgültigkeit der übrigen Mächte und

der Stärke des Osmanischen Reiches doch gezwungen, auf Tributzahlungen

einzugehen. 1481 siegte er über die Walachei, und von 1497 bis 99

schließlich kämpfte Stephan gegen Polen, und das durchaus erfolgreich. All

diese Kriege führten nicht zu einer Verarmung des Landes, sondern zu einem

Machtzuwachs – seine Bauernkrieger und Bojarenscharen verehrten ihn – und

sogar zu einem wirtschaftlich-kulturellen Aufschwung. An die 44 Kirchen

und Klöster, die »Moldauklöster«, sowie eine Reihe von Festungen, letztere

nach einem klug berechneten System, ließ Stephan errichten; einige gehören

heute zum Weltkulturerbe. Gotische Elemente vereinigten sich in den

Kirchen mit orientalischen und ergaben so eine den Verhältnissen des

Landes angepasste Architektur. Er gründete das Bistum Radautz und brachte

damit die Organisation der Kirche zum Erfolg. Durch die Unterstützung von

Mönchen, die sich der Kunst und Literatur widmeten, trug er zur

Entwicklung einer hohen Kultur in seinem Lande bei. Immerhin regierte er

fast ein halbes Jahrhundert. Stephan starb am 2. Juli 1504 in Suceava

(Sutschawa) und wurde im Kloster Putna in der heutigen Bukowina bestattet.

Er wird heutzutage in der Republik Moldau und auch in Rumänien als

Nationalheld verehrt. Zahlreiche Stätten erinnern an ihn. Wegen seiner

Kämpfe für die Unabhängigkeit wurde und wird er von den jeweiligen

politischen Machthabern immer wieder für die eigenen Zwecke ge- oder

missbraucht. Aber wenn diese Symbolgestalt den Rumänen bzw. den Bewohnern

von Moldawien zu einem Identitäts- oder Selbstwertgefühl verhilft, so ist

dies letztlich nicht zu beanstanden.

Stephan mischte sich in die Verhältnisse anderer

Länder durchaus ein. In der Walachei hatte es längere Zeit wirre

Verhältnisse gegeben. Schließlich bestieg ein früherer Mönch namens Wlad

den Fürstenstuhl, nachdem Stephan den unfähigen Machthaber, auch einen

Basarab, abgesetzt hatte. Wlad der Mönch regierte von 1482 bis 1495. Dann

folgte sein Sohn Radu, der bis 1508 an der Macht blieb. Er stiftete das

prachtvolle, glänzende Kloster Dealu, in dessen Inschriften und Schmuck

sich bereits die Kunst der Renaissance wiederfindet; damit übertraf er den

größten Klosterstifter in der Walachei vor ihm, nämlich Mirtschea den

Großen, dem die wunderschönen serbisch-byzantinischen Bauen des Oltlandes

zu verdanken waren, und einheimische wie griechische Kleriker nannten ihn

wegen seiner Freigebigkeit »den Großen«. Als Radu den Großen findet man

ihn noch heute in den Geschichtswerken.

Walachei, Moldau, Rumänien – ihre Geschichte

durch die Jahrhunderte war immer verbunden mit denen der großen Mächte in

ihrer Nachbarschaft, und das keineswegs zu ihrem Vorteil oder Segen. Das

Osmanische Reich, durch Suleiman den Großen, den Prächtigen, zum Höhepunkt

geführt – schon seit 1517 trug der Sultan auch den Kalifentitel und war

damit Schutzherr der heiligen Stätten des Islam in Mekka und Medina –

verlor ab der vernichtenden Niederlage seiner Flotte bei Lepanto 1571 an

Einfluss; der innere und äußere Verfall begann; der Niedergang führte zum

Ende des Osmanischen Reiches 1923. Danach wendete sich das Blatt zu einem

Neubeginn.

In ferne Zonen: Johann und Emanuel die Großen

Der Beginn der Neuzeit war – wir sagten es schon – mit der Aufnahme der

nun in großer Zahl stattfindenden Entdeckungsreisen verknüpft. Es waren

zunächst die Portugiesen, die an ferne Küsten vorstießen. Initiator war

vor allem der Infant Heinrich der Seefahrer (1394–1460), seit 1419

Gouverneur des Königreichs Algarve und 1420 Großmeister des

Christusordens, der um sich nicht nur erfahrene Kapitäne, sondern auch

Experten in Kartografie, Nautik und Kosmografie versammelte und eine Art

Seefahrtsschule gründete. Schon seit 1418 veranlasste er die Erkundung der

Westküste Afrikas – Madeira erreichten die Portugiesen 1420, sieben Jahre

später die Azoren; Heinrich legte, obwohl er nicht König war, den

Grundstock für die portugiesische See- und damit später auch Handels- und

Kolonialmacht. Die Eroberung Konstantinopels beschleunigte die

Entdeckungsfahrten, da die Türken den Landweg zu den großen Handelsplätzen

in Asien gesperrt hatten und nun die Suche eines Seewegs nach Indien im

Vordergrund stand. Schon 1446 kamen die Portugiesen an die Senegalmündung,

zehn Jahre später zu den Kapverdischen Inseln, 1484 bis zum Kongo, und

1487/88 segelte Bartholomeus Diaz (ca. 1450–1500), besser: kämpfte er sich

im Sturm um die Südspitze Afrikas, das Kap der Guten Hoffnung, das er noch

Kap der Stürme nannte.

Heinrich der Seefahrer war der Sohn von König Johann I., der den

Ehrentitel »der Große« erhielt. Geboren wurde dieser 1357 in Lissabon.

Sein Thron war nicht unumstritten. Kastilien erhob Anspruch darauf, aber

Johann heuerte 500 englische Bogenschützen an und schlug die Kastilier am

14. August 1385, ein Sieg, dessen noch heute an Portugals Nationalfeiertag

gedacht wird. Von daher rührt – zwischen England und Portugal – eines der

ältesten Bündnisse der europäischen Geschichte (Vertrag von Windsor 1386),

das noch heute besteht. Als Königreich existierte Portugal bereits seit

1139; seine große Zeit kam aber erst jetzt. Johann war selbst der Spross

einer unglücklichen Liebe, nämlich König Pedros I. des Strengen (geb.

1320; reg. 1357–1367) und seiner Geliebten Inés de Castro; diese hatte er

angeblich nach dem 1345 erfolgten Tod seiner ihm schon 1336 über

Vollmachtsvertretung angetrauten Ehefrau Konstanze, Tochter des Prinzen

von Kastilien, heimlich 1354 geheiratet, was allerdings unbewiesen blieb.

Er hatte sich unsterblich in sie verliebt, als Konstanze mit ihr als

Kammerzofe 1340 an den Hof kam – doch Pedros Vater, König Alfons IV. (geb.

1290; reg. 1325–1357), ließ sie aus dynastischen Gründen ermorden (1355);

da hatte allerdings Ines ihrem Liebhaber oder Gemahl, wie auch immer,

schon vier Kinder geboren. Als Pedro an die Macht kam, ließ er etliche der

Mörder umbringen; dann ließ er den Leichnam von Inés exhumieren und die

Tote mit den königlichen Insignien neben sich auf dem Thron krönen, bevor

er sie wieder bestatten ließ, womit für die portugiesische Literatur eines

ihrer bedeutendsten Themen geboren war. Johann hieß darum auch »der

Bastard«. Er begründete die Dynastie der Avis, die bis 1580 an der Macht

blieb. Johann selbst regierte 48 Jahre lang. Er reformierte und

verbesserte Recht, Rechtsprechung und Verwaltung; durch ihn – eine seiner

größten Leistungen – wurde Portugiesisch die offizielle Landessprache. In

Batalha ließ er zur Erinnerung an den Sieg über Kastilien eine

Dominikanerkirche erbauen, Santa Maria da Victoria, die vom Stil her an

Notre Dame in Paris oder auch – von der Größe her – an den Mailänder Dom

gemahnt. Johann der Große starb am 14. August 1433. Sein Sohn Heinrich der

Seefahrer hatte ihn 1415 dazu gebracht, Ceuta, die marokkanische Stadt,

die Gibraltar gegenüber liegt, und die dazu gehörige Region zu erobern;

damit hatte er die portugiesische Ausdehnung in Afrika eingeläutet.

Kurz nach Erreichen der Südspitze Afrikas, 1492,

landete Christoph Kolumbus (1451–1506), in Amerika, aber für die

Weltgeschichte vorrangiger war zunächst der Seeweg nach Indien, den

endlich 1497/98 Vasco da Gama (ca. 1469–1524) im Auftrag des

portugiesischen Königs Emanuels I. fand. Ganz Portugal hatte dem Ereignis

entgegengefiebert, und in Anbetracht der Schätze, die Kolumbus aus Amerika

mit brachte, hielt es der portugiesische Herrscher für an der Zeit, es den

Spaniern gleich zu tun.

Emanuel, portugiesisch Manuel, wurde am 31. Mai

1469 bei Lissabon geboren und kam 1495 auf den Thron. Als Emanuel der

Glückliche bzw. als Emanuel der Große ging er in die Geschichte ein. Wie

seine Vorgänger unterstützte er die Entdeckungsreisen nach Asien und

Amerika. Vor allem Vasco da Gama, Pedro A. Cabral (ca. 1468–1520 oder

1526), der 1500 die Ostküste Brasiliens erreichte und das Land für

Portugal in Besitz nahm, und Afonso de Albuquerque (1453 oder 1462–1515),

der die Tore zum indischen Handel Hormus, Goa und Malakka eroberte,

einheimische Fürsten zu Vasallen degradierte und von 1509 bis zu seinem

Tode Vizekönig von Indien war, wurden von ihm gefördert. Emanuels Ziel war

es vor allem, ein portugiesisches Handelsmonopol in den Ländern rund um

den Indischen Ozean zu schaffen, aber auch Amerika lag ihm am Herzen.

Damals wetteiferten die Spanier und Portugiesen als die führenden Nationen

um die Beherrschung der fernen Welten. In den Verträgen von Tordesillas

(1494) und Saragossa (1529) legten sie ihre Interessenssphären fest. Den

Vertrag von Tordesillas hatte noch Emanuels Vorgänger, sein Cousin Johann

II. (geb. 1455; reg. 1481–1495), geschlossen; er teilte die Welt in zwei

Sphären, wobei die weiter entfernt liegenden Regionen nach ihrer

Entdeckung Spanien zufallen sollten. Johann II. gilt manchen Historikern

als der bedeutendste portugiesische König, aber in Anbetracht der

Leistungen Emanuels kann man darüber geteilter Meinung sein … Die erste

Weltumseglung fand von 1519 bis 1522 unter dem portugiesischen Seefahrer

Ferdinand Magellan (Fernão de Magalhães; ca. 1480–1521) bzw. seinem

Nachfolger Juan S. Elcano (ca. 1468–1526) in spanischen Diensten statt.

Wurden Südamerika seit 1498 und Mittelamerika seit 1502 allmählich in

Besitz genommen, waren die nächsten Stationen im Osten Goa (1510), Malakka

(1511), die Molukken (1512), Kanton (1517), Neuguinea (1526) und

schließlich auch Japan (1542). Bis zu seinem Tode am 13. Dezember 1521 in

Lissabon betrieb Emanuel energisch für Portugal die Entdeckung und

Inbesitznahme ferner Gestade und Länder, doch er machte sich auch auf

anderen Gebieten einen Namen in der portugiesischen Geschichte. Seine

kluge Außenpolitik bewahrte das Land vor Kriegen, aber er verwies 1496 die

Juden und die nach der Eroberung Granadas 1492 als letztem Bollwerk der

Muslime in Spanien nach Portugal geflohenen Mauren aus dem Lande. In

seinem Regime nahm er ein wenig den Absolutismus vorweg – er

zentralisierte die Verwaltung und festigte die Macht der Krone gegenüber

dem Adel und den Städten, deren bisher genossene Freiheiten bedeutungslos

wurden, und setzte darin die Politik von Johann II. fort, ja verstärkte

sie sogar – in seiner Regierungszeit wurden die Stände nur dreimal

einberufen. Daraus ergaben sich konsequenterweise auch die

Vereinheitlichung des Steuer- und Zoll- sowie die Reformierung des

Finanzwesens. Ein neuer Rechtskodex, die »Ordenações Manuelinas«, wurde

unter seiner Regierung erlassen. Die Eroberungen und der beginnende

Überseehandel brachten Gold in die Staatskassen und Gewürze als

Wirtschaftsgut, mit denen sich viel Geld verdienen ließ, das den

Staatseinnahmen zu gute kam. Unter seiner länger als ein

Vierteljahrhundert dauernden Herrschaft blühte Portugal in Kunst, Kultur

und Wissenschaft auf, besonders in der Baukunst. Der nach dem König

benannte Emanuelstil entwickelte sich zu einer eigenen dekorativen Form

der spätgotischen Architektur, der verschiedene Elemente (Flamboyantstil,

Mudéjarstil, Platereskenstil) kunstvoll mit nautischen, maritimen und

exotischen Elementen verband, die ihren Ursprung in den überseeischen

Entdeckungsreisen und der damit verbundenen Entdeckerfreude hatten. Im

Turm von Lissabons Stadtteil Belém, heute ein Wahrzeichen Lissabons, und

im Hieronymitenkloster in Belém, beide heutzutage berühmte

Fremdenattraktionen und Weltkulturerbe der UNESCO, findet er sich

besonders gut dokumentiert. Insgesamt bescherte Emanuel Portugal ein

»Goldenes Zeitalter«, was auch in seinen Titeln »der Glückliche« bzw. »der

Große« seinen Ausdruck fand. Mit seiner weisen Heiratspolitik schuf er

verwandtschaftliche Beziehungen zum spanischen Königshaus – er selbst war

dreimal verheiratet, zunächst mit Isabella und danach mit ihrer Schwester

Maria, beides Töchter des bereits erwähnten, berühmten spanischen

Königspaares Isabella und Ferdinand, die die Weltmachtstellung Spaniens im

16. Jahrhundert begründeten, und zuletzt mit Leonora, der Schwester Kaiser

Karls V. Aus der Ehe mit Maria stammte sein Nachfolger Johann III., der

bis 1557 regierte und schon wieder einige Eroberungen aufgeben musste, was

mit zum Primat Spaniens in der Weltmachtstellung beitrug, und als die

Dynastie Avis 1580 ausstarb, führte dies zur Vereinigung Portugals und

Spaniens. In dieser Zeit hatten sich mittlerweile auch die anderen

Nationen an den großen Entdeckungen beteiligt, die Franzosen, Engländer

und Niederländer, um sich selbst einen Kuchen der großen, weiten Welt

abzuschneiden – das Zeitalter des Kolonialismus und Imperialismus zog

herauf…

Noch eigenständige Herrscher: Sonni Ali, Askia, Abbas und Akbar

die Großen

Im Lauf der Zeit unterwarfen die Europäer mehr oder weniger die ganze

bekannte Welt, aber bevor das geschah, brachten es noch einige

einheimische und selbstständige Fürsten zu »Großen« in fremden

Kontinenten.

Das schwarze Afrika, anders natürlich als Ägypten oder der Sudan,

erscheint uns, die wir davon nur wenige Kenntnisse haben, als

geschichtsloser Kontinent. In Wahrheit haben sich dort ebenso große Reiche

gebildet, sind gekommen und wieder vergangen, wie in Europa oder in Asien.

Man denke nur an das Imperium der Zulu unter dem »schwarzen Napoleon«

Tschaka (ca. 1789 (?)–1828), das dieser seit 1816 errichtete und das erst

1879 von den Engländern besiegt wurde – heutzutage gewinnt Tschaka als

Nationalheld einen gewissen Nachruhm in Südafrika. Ein anderes, früher

eher als geheimnisvoll angesehenes und legendenumwobenes Reich war

Monomotapa, das in Simbabwe im 15./16. Jahrhundert seine Blüte erlebte und

heute noch durch seine verlassenen Goldbergwerke und seine Ruinen bekannt

ist. Wenden wir uns nach Nordafrika, so finden wir beispielsweise im

westlichen Sudan (der Sudan erstreckt sich rein geografisch vom Roten Meer

bzw. dem Äthiopischen Hochland bis an den Atlantik, bis zum Senegalbecken

und wird im Norden durch die Sahara und im Süden durch die tropische

Regenwaldzone begrenzt, ist also nicht identisch mit dem heutigen Staat

dieses Namens) mehrere Reiche: Ghana, das schon ab etwa 300 n. Chr.

existiert haben soll und bis ins 14. Jahrhundert von Bedeutung war, Melle

oder Mali, das, am Ende des ersten Jahrtausends entstanden, im 14.

Jahrhundert, nun schon islamisch, seinen Höhepunkt erreichte, und Songhai

oder Sonrhai, das in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zur großen

Macht aufstieg und auch unter dem Namen Gao bekannt wurde. Die Songhai

waren ein westafrikanisches Volk am mittleren Niger. Ihr Zentrum lag

innerhalb der großen Biegung des Stroms, südlich der sagenumwobenen

Handelsstadt Timbuktu. Mit Mande, Fulbe und anderen Völkern errichteten

sie, nachdem es hier schon im 7. Jahrhundert eine berberische Gründung

gegeben hatte, im 10. Jahrhundert das Reich Songhai mit der Hauptstadt

Gao. Etwa 1009/10 trat ihr König Kossoi, der von 1005 bis 1025 regierte,

zum Islam über, was für das Reich einen großen Umbruch bedeutete. Als nun

das Reich Mali immer mächtiger wurde, unterwarf es um 1325 auch Songhai,

doch machte sich letzteres um 1400 schon wieder selbstständig, und hier

begnügte man sich erst einmal mit der Unabhängigkeit. Nochmals verging

mehr als ein halbes Jahrhundert, dann trat Songhai aus seinem neutralen

Dasein heraus und einen Siegeszug über die Nachbarvölker an. Um 1465 kam

Ali aus der Dynastie der Sonni, aus berberischem Geschlecht, an die Macht

und suchte, durch weit reichende Eroberungskriege die Nachbarreiche zu

unterwerfen. Ali war zwar außerordentlich tatkräftig, aber galt auch,

vielleicht zu Recht, eher zu Unrecht, als sehr grausam. Er bekannte sich

nicht zum Islam, sondern war vom animistischen Glauben erfüllt und

praktizierte die Hohe Magie, und so hatte er auch keine religiösen

Skrupel, die muslimischen Reiche im Sudan zu unterwerfen. Vor allem auf

Kosten Malis breitete er sich aus. 1468 eroberte er eine der

Haupthandelsstädte des Mali-Reiches, nämlich das legendäre Timbuktu. Hier

hat man zwar antike ägyptische Bauten ausgegraben, aber die heutige Stadt

wurde 1087 als Tuareg-Lager gegründet und entwickelte sich zu einer

reichen und prachtvollen Handelsstadt. Auf seiner Reise 1352 bis 1354 quer

durch die Sahara zum Niger kam der arabische Weltreisende Ibn Battuta

(1304–1377) auch nach Timbuktu. Zu Sonni Alis Zeiten waren die Akil-Tuareg

die Herren der Stadt, die vorher die Mande vertrieben hatten, aber sich

vor allem durch Machtmissbrauch, Unterjochung der Einwohner bis hin zur

Vergewaltigung von Frauen und erdrückende Steuerlast hervortaten.

Schließlich bat der Gouverneur Omar Sonni Ali um Hilfe, was diesem wie

gerufen kam. Als sich dann ein schwarzes (!) Heer der Stadt näherte,

gerieten die Bewohner in Panik und flohen, einschließlich der Elite mit

samt dem Gouverneur. Sonni Ali hat dann mehrere angesehene

Persönlichkeiten, die mit den Tuareg paktiert hatten und so für ihn

Hochverräter darstellten, töten lassen, und das brachte ihm bei seinen

Zeitgenossen und Nachfahren den Ruf eines höchst grausamen und brutalen

Herrschers ein, der er aber so nicht war. Um 1473 eroberte er auch die

Stadt Dschenné nach mehrjähriger Belagerung. Schließlich fiel auch

Massina, und Ali dezimierte die dort ansässigen Fulbe vom Stamm der

Sangare so stark, dass es hieß, ihre Reste hätten im Schatten eines

einzigen Baumes Platz gefunden. Jedenfalls waren die Fulbe von allen

Ämtern in Verwaltung und Justiz ausgeschlossen. Das alte Reich Ghana

brachte er großteils in seinen Herrschaftsbereich. Aber Sonni Ali war

nicht nur ein Machtmensch, er förderte in seinem Reich die Gelehrten,

denen er wertvolle Güter schenkte, gemäß seiner Überzeugung: »Ohne die

Gelehrten gäbe es auf dieser Welt weder Anmut noch Freude«, ließ

offizielle Akten des Königreiches anlegen und häufte unermessliche Schätze

an. Vor allem gegen die Tuareg musste er immer wieder zu Felde ziehen. Auf

dem Rückweg von einer derartigen Operation ertrank er 1492. Ali erhielt

den Beinamen Dâli, der »Sehr-Erhabene«, aber in die Geschichte ging er als

Ali Ber, d. h. Ali der Große, oder auch Sonni Ali der Große ein.

Alis Sohn Sonni Bakary, dem er ein gut

verwaltetes und gefestigtes Reich hinterließ, blieb nur etwa ein Jahr an

der Macht, dann wurde er durch einen Unterbefehlshaber Alis gestürzt, den

Gouverneur von Hombori, Mohammed ben Abu Bakr, einen Angehörigen des

Tekrur-Stammes der Sylla, der nun nicht mehr berberisch-hellhäutig wie

Sonni Ali, sondern ein »echter Schwarzer« war. Dieser nahm als König den

Namen Askia an: »Das Wort Askia stammt aus dem Songhai a si kyi ya:

›Er ist es nicht! Er wird es nicht sein!‹ Ein Schrei der Herausforderung

und des Unwillens, den die Töchter des Sonni Ali bei der Ankündigung des

Staatsstreichs General Syllas ausstießen. Der übernahm diesen Ausruf als

dynastischen Titel« – so beschreibt es der Historiker Ki-Zerbo. Askia kam

mit Hilfe der Muslime im Reich an die Macht. Anders als Ali war er ein

Herrscher, der planmäßig und ordnend vorging und dessen Frömmigkeit in

puritanische Sittenstrenge mündete. Traf z. B. seine Geheimpolizei einen

Mann an, der nachts mit einer Frau plauderte, wurde er sofort ins

Gefängnis gebracht. Nach außen führte Askia zur Vergrößerung seines

Reiches weiterhin Eroberungszüge; dazu gründete er im Gegensatz zu Sonni

Ali, der seine Streitkräfte immer wieder neu ausgehoben hatte, ein

stehendes Heer; nach innen förderte er Frieden und Moral. Eine glanzvolle

Wallfahrt nach Mekka 1496 brachte ihm viel Ansehen in der islamischen

Welt. Tausend Infanteristen und fünfhundert Reiter begleiteten ihn; dazu

nahm er 300.000 Goldstücke mit, von denen er ein Drittel als Almosen

verteilen ließ. Ein für ihn und sein Land herausragendes Ergebnis bestand

in der Verleihung der Kalifenwürde an ihn. Nach seiner Rückkehr nahm er

seine Kriegszüge wieder auf, erst gegen das islamfeindliche Reich Mossi,

dessen Grenzgebiete er verheerte, dann gegen Mali, dessen alte Hauptstadt

er zerstörte und das er tributpflichtig machte (1501). In weiteren

Feldzügen dehnte er das Reich weit nach Westen und Osten aus, wo er eine

Stadt nach der anderen in den Haussa-Staaten eroberte. Auch gegen die

Tuareg führte er immer wieder Krieg. Im Osten reichte das Reich nun bis an

den Tschadsee, im Westen bis an den Senegal, im Süden bis an den

Tropischen Regenwald und im Norden bis zu den Salzminen von Teghazza. Auch

Askia gewann sich den Titel »der Große«, wie er in den Enzyklopädien

genannt wird. Sein Ende war allerdings unrühmlich. In der Familie brach

Streit aus, und sein ältester Sohn Mussa zwang ihn 1528 abzudanken.

Allerdings wurde letzterer bald ermordet, und auch die nachfolgenden

Herrscher erreichten nicht mehr die Größe der Gründer. Das Reich, das

durch das Militär zusammen gehalten wurde, wurde gut verwaltet, umsichtig

dezentralisiert, was aber eine gewisse Starrheit nicht ausschloss, und die

örtlichen Machthaber hingen in ihrer Stellung ganz von der Laune des Askia

ab. Wirtschaftlich beruhte das Reich auf Hirse- und Reisanbau sowie der

Viehhaltung. Von großer Bedeutung war der Salzhandel, und das Salz wurde

gegen das Gold, das weiter im Süden von den dortigen Völkern gewonnen

wurde, getauscht. So konnte Timbuktu als Hauptstadt des Reiches zu seinen

glanzvollen Palästen und Moscheen kommen. Der maurische Reisende Leo

Africanus (ca. 1494–ca. 1552), der 1513 hier her kam, verbreitete ihren

Ruhm. Hier trafen sich die Karawanen aus aller Herren Länder, hier wurden

Sklaven umgeschlagen, der Handel mit Gold, Gummi und Straußenfedern

florierte. Und hier gab es eine islamische Hochschule und 180

Koranschulen; das islamische Hochschulwesen war weit entwickelt; der

Herrscher besoldete die Richter, Doktoren und Priester; die Literatur

wurde in hohen Ehren gehalten; islamische Gelehrte zogen von Stadt zu

Stadt, um Vorlesungen zu halten. Timbuktu hatte damals rund 100.000

Einwohner, mit Marktvorsteher, einem Polizeivorsteher und sogar einem

Kommissar für die Fremden. Dies entwickelte sich in einem »schwarzen«

Reich und ist uns Europäern bedauerlicherweise viel zu wenig bekannt

geworden.Von all dem ist auch nicht viel geblieben. 1590 stießen

marokkanische Truppen in Richtung Gao vor und besiegten die Übermacht des

damaligen Askia, Ishak II. (gest. 1592) dank ihrer Gewehre. Timbuktu wurde

erobert, das Reich zerstört. Vor der Entstehung der islamischen Staaten im

19. Jahrhundert und der französischen Kolonisation war Songhai das letzte

große Reich im mittleren Sudan. Als europäische Forscher, angelockt von

den sagenhaften Berichten über Timbuktu, hierher kamen – als erster der

Schotte Alexander Laing 1826, der das Abenteuer nicht überlebte, dann der

Franzose René Caillié (1799–1838) 1828 und der Hamburger Heinrich Barth

(1821–1865) 1852 – waren sie enttäuscht; der Ruhm war verblasst; Caillé

fand nur eine »Ansammlung von schäbigen Lehmhäusern in einer unermeßlichen

Ebene von ungewöhnlicher Trockenheit«. Zu Barths Zeit hatte sich der

Wohlstand wieder etwas verbessert, aber auch heute ist die Stadt in keiner

Weise vergleichbar mit ihrer Blütezeit vor 500 Jahren. 1893 nahmen

französische Truppen Timbuktu in Besitz, sie wurde dem französischen Sudan

angegliedert und, als aus diesem Teil des Landes 1960 die unabhängige

Republik Mali entstand, Regions-Hauptstadt dieses Staates. Damals hatte

sie 7000 Einwohner, heute etwa 30.000. Der Salzhandel ist noch immer

bedeutend, und die historische Altstadt wurde von der UNESCO zum

Weltkulturerbe erhoben, eine späte Reminiszenz an Sonni Ali und Askia die

Großen. Wenn man dann mit ansehen muss, wie Islamisten viele Heiligtümer

in Timbuktu zerstören, so Ende des Jahres 2012 geschehen, kann man darüber

nur, wie die damalige UNESCO-Direktorin Irina Bokova es ausdrückte,

schockiert sein.

Wenden wir uns nun nach Asien, so stoßen wir in Persien auf einen weiteren

»Großen« der Geschichte. Die »Großen« dieses Reiches aus der Antike, Kyros

und Dareios, haben wir ausführlich gewürdigt. Nach der Eroberung durch

Alexander den Großen herrschten in Persien bis 240 v. Chr. die Seleukiden,

dann die Parther, die das sogenannte zweite iranische Reich gründeten. 224

n. Chr. folgte das dritte iranische Reich unter den Sassaniden, das sich

erfolgreich gegen die Römer und danach gegen Inder, Hunnen und Türken zur

Wehr setzte und seinen Bestand bis 642 sicherte. Doch nun eroberten die

Araber Persien und islamisierten es. Viele Dynastien lösten einander in

der Folgezeit ab; zeitweise herrschten hier die Seldschuken, die Mongolen,

später dann Timur. Erst Ismail I., der 1524 starb, gelang es endlich nach

jahrhundertelangen Wirren, eine starke Dynastie, die der Safawiden, zu

begründen und in Persien einen einheitlichen Staat zu schaffen, dem er

auch Armenien und Aserbaidschan angliederte. Ismail I. war es, der in

seinem Land den Glauben der Zwölferschiiten einführte. Nun war Persien

reif für eine neue Blütezeit. Sie kam unter Schah Abbas I. dem Großen.

Geboren wurde dieser als Sohn von Schah Mohammed Khudabanda am 27. Januar

1571 und schon mit zehn Jahren nominell Gouverneur von Khorasan. Zum Schah

wurde er proklamiert, als sein Vater 1587 abgesetzt wurde, und seine erste

Tat war es, die Staatszügel anzuziehen. Zu Beginn seiner Regierung sah

sich Persien im Osten von den Usbeken bedroht, im Westen von den Osmanen.

Letztere erschienen Abbas als die größere Gefahr; daher schloss er mit

ihnen 1590 einen Vertrag, in dem er ihre bisherigen Eroberungen

anerkannte. Auf diese Weise an der einen Front Ruhe geschaffen, wandte er

sich gegen die Usbeken, die er 1598 bei Herat in Afghanistan überraschte

und vernichtend schlug. In der Folgezeit eroberte er auch Gilan,

Masenderan und fast ganz Afghanistan. Abbas gründete den Kern eines

nationalen Heeres, indem er einen besonderen Truppenteil, die Tüsenkdschi

(Flintenträger), bildete, darin dem Vorbild des Janitscharenkorps der

Osmanen folgend. Für diese Truppen warb er teilweise georgische und

armenische Christen an. Außerdem stellte er eine ihm treu ergebene

Leibwache auf, die Scha-sewen, »die den König lieben«, um eine Gegenmacht

zu der bisherigen Prätorianerkohorte der Safewiden, den Kisil Basch, zu

schaffen.

Nach 15 Jahren Vorbereitungszeit wandte sich

Abbas dann 1602 gegen die Türken, um die verlorenen Gebiete zurück zu

gewinnen. In Basra schlug er mit 60.000 Mann eine zweifache Übermacht.

1618 besiegte er die vereinigten türkischen und tatarischen Truppen bei

Sofian nahe Täbris so vollständig, dass er die Osmanen zu einem

Friedensvertrag zwingen konnte, in dem er alle früher an sie verlorenen

Gebiete zurück erhielt. Dazu gehörte z. B. Georgien. Aber das reichte ihm

noch nicht. Von den Portugiesen eroberte er 1622 die Insel Hormuz im

Persischen Golf, übrigens mit Hilfe einer englischen Flotte (interessant

in Anbetracht des portugiesisch-englischen Bündnisses aus den Zeiten

Johanns des Großen) – diesen Hafen ersetzte er durch den Festlandshafen

Bender Abbas. Ein Jahr später brach er den Frieden mit den Türken und

entriss ihnen sowohl Bagdad als auch Kerbela, Nedschef, Mossul und

Diyarbakir in Südost-Anatolien am oberen Tigris im heutigen Irak. Nun

erstreckte sich sein Reich vom Tigris bis zum Indus. Aber nicht nur durch

kriegerische Unternehmungen begründete Abbas seinen Ruf. Als er den Thron

übernahm, wurde Persien von Bürgerkriegen heimgesucht, allenthalben

herrschte Unruhe bis hin zur Anarchie. Abbas aber brachte dem Land Frieden

und Sicherheit. Dazu gehörte, dass er entsprechende Gesetze erließ und die

Infrastruktur in Persien sichtlich verbesserte. Er ließ Straßen bauen, mit

Brücken und Wegstationen, Karawansereien für die Handelskarawanen, und er

suchte auch sein Volk zu einen, indem er für die Verbreitung des Islam

warb; er selbst unternahm eine 800 Meilen lange Pilgerreise nach Meschhed

zu Fuß. Auf der anderen Seite erwies er sich als tolerant gegenüber nicht

islamischen Religionen wie dem Christentum und aufgeschlossen, was Ideen

aus dem Ausland betraf. Europäische Reisende waren an seinem Hof

willkommen, die er sogar für diplomatische Missionen an die europäischen

Höfe zu gewinnen suchte, um einen Bund gegen das Osmanische Reich zustande

zu bringen, was natürlich auch ihm nicht gelang. Seine Hauptstadt verlegte

er 1598 von Kaswin nach Isfahan und machte die Stadt zu einem blühenden

Kultur- und Wirtschaftszentrum, das in aller Welt Anerkennung fand. Hier

ließ er glanzvolle Bauten errichten, so die große Moschee, den Palast

Tschebel Sutun (»vierzig Säulen«) und die Brücke über den Senderud. In der

Nähe siedelte er Armenier an, womit er den Handel beflügelte. Die

indischen Erzeugnisse nahmen ihren Weg von Bender Abbass über Isfahan und

Täbris ans Schwarze Meer, was für Isfahan eine Quelle wachsenden und

großen Reichtums bedeutete. Auch an den heiligen schiitischen Stätten von

Nedschef und Kerbela förderte er die persische Baukunst, die, wie es ein

Historiker ausdrückte, »an reichem Buntschmuck der Säulenhallen und

Nischen durch Spiegeltäfelchen und Schnitzereien, an schimmernden

goldfarbenen und blauen Glasuren zum Schmuck der Wände Gefallen fand.«

Nicht von ungefähr erhielt Abbas den Titel »der Große«, und die Encyclopedia

Americana urteilt über ihn, er sei in Verwaltungsangelegenheiten

ein Genius gewesen, sowie ein überragender militärischer Stratege, der

seinem Land so viel mehr an Gebieten, Macht und Reichtum gebracht habe,

wie es nach ihm nie wieder geschah. Abbas der Große starb am 21. Januar

1629 in der Provinz Masenderan. Erst lange nach seinem Tod, 1722, wurden

die Safawiden gestürzt, von Afghanen; Persien verfiel in eine neue Epoche

der Unsicherheit und der politischen Wirren, und erst 1794 kam es zu einer

erneuten Einigung des Landes.

Ein Zeitgenosse von Abbas dem Großen machte in Indien von sich reden und

ist ihm als ebenbürtig an die Seite zu stellen: Akbar, was arabisch »der

Große« bedeutet, der eigentlich Djala ad-Din Mohammed hieß und 1556 zum

Großmogul von Indien aufstieg.

Indiens Geschichte, nicht weniger blutig und

grausam als die anderer Kontinente und Länder, reicht in graue Vorzeit

zurück. Die dort entstandene Indus- oder Harappakultur war eine Hochkultur

vom 4. Jahrtausend bis zur Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr., vor allem im

Industal, im Pandschab und bis nach Afghanistan angesiedelt. Etwa zu der

Zeit, als ihre Blüte zu Ende ging, wanderten die Arier, die sich selbst

als Aryer, »Edle«, bezeichneten, mit Pferden und Streitwägen durch das

Pandschab nach Indien ein und eroberten zunächst Nordindien, bis sie

zwischen 900 und 600 v. Chr. auch die Ganges-Ebene erreichten. Lange

dauerte es, bis sie sesshaft wurden und Ackerbau betrieben. Ihre

religiösen Vorstellungen waren die der Veden, daher nennt man diese Epoche

der indischen Geschichte auch das vedische Zeitalter. Um 1000 v. Chr. wird

zum ersten Mal das Kastenwesen erwähnt. Später kamen Buddhismus,

Dschainismus und andere Religionen zum ursprünglichen »Hinduismus« dazu.

Schon um 500 v. Chr. entstanden die ersten großen Reiche auf indischem

Boden. Beinahe ganz Indien und einen Teil von Afghanistan umfasste bereits

das Maurya-Reich, das seine größte Machtentfaltung unter König Aschoka

(gest. 232 v. Chr.) erreichte, der seit 273 oder 269/268 v. Chr. regierte.

Nach einem blutigen Beginn seiner Herrschaft wurde er zum Friedensfürsten,

dem ersten bedeutenden gewaltfreien Regenten der Geschichte, dem es ein

großes Anliegen war, sein Volk moralisch empor zu heben und darüber hinaus

den Buddhismus zu verbreiten. Warum ihm die Geschichte nicht den Titel

»der Große« zuerkannt hat, bleibt ihr Geheimnis. Auch das Maurya-Reich

hielt sich nicht, ebenso wenig wie das Großreich der Kushana, das um 50 n.

Chr. entstand, von Zentralasien bis Benares reichte und im 3. oder 4.

Jahrhundert endete, oder das Gupta-Reich mit seiner Hochblüte der

Sanskrit-Literatur, das um 350 n. Chr. ganz Nordindien umfasste – es erlag

um 500 den einrückenden Hunnen. Danach bildeten sich viele

Teilfürstentümer, die sich gegenseitig bekämpften; zwischenzeitlich

entwickelten sich auch wieder einmal größere Reiche in Nordindien wie das

Gurjara-Pratihara-Reich, das dem sich ausbreitenden Islam lange Widerstand

entgegensetzte, bis es um 1000 unterging; aber erst unter dem Islam kam es

wieder zur Ausbildung von bedeutenderen Einheiten. Nicht vor 1192 gelang

es jedoch trotz bereits früher erfolgter arabischer Vorstöße Mohammed von

Ghor (1173 – 1206), Indien dauerhaft zu besetzen. In Delhi wurde ein

Statthalter eingesetzt, der dann 1206 ein Sultanat begründete. Dieses

hielt sich bis zum Eindringen Timurs, der 1398 Delhi plündern ließ. Es

musste aber noch einmal ein halbes Jahrhundert vergehen, bis es Lodi (1451

– 1526) vermochte, von Delhi aus wieder eine feste Herrschaft in

Nordindien zu gründen. In der Schlacht von Panipat 1526 gelang es dem

Timuriden Babur (1483–1530), den Sultan zu besiegen; damit wurde er zum

Gründer eines neuen Reiches, des Mogul-Reiches. Dieses schloss er

allerdings nur lose zusammen, so dass es sein Sohn Humayun (1508–1556)

abermals hätte erobern müssen, was ihm aber nicht gelang. Nun schlug die

Stunde von Akbar.

Als Akbar im Oktober oder November 1542 in

Umarkot in Sind/Indien geboren wurde, befand sich sein Vater, ein relativ

schwacher Herrscher, gerade auf der Flucht vor dem afghanischen Heer unter

Scher Schah, der ihn besiegt hatte. Er war gerade 14, als er nach dem Tode

seines Vaters 1556 auf den Thron berufen wurde. Das geschah etwa ein Jahr,

nachdem Humayun mit Hilfe seines Schutzherrn, des Schahs von Persien, nach

Indien zurückgekehrt war und wieder von einem kleinen Teil seines

ursprünglichen Herrschaftsgebietes Besitz ergreifen konnte – er regierte

nur im einem Teil des Pandschab und im Gebiet um Delhi. In den nächsten

zwei Jahrzehnten gelang es dann Akbar, so jung er auch noch war, durch

hervorragende Feldzüge nicht nur die verlorenen Gebiete wieder zurück zu

erobern, sondern auch das Reich auf ganz Nordindien auszudehnen und einen

Teil von Dekkan dazu zu gewinnen sowie die nordwestliche Grenze bis nach

Kabul und Kandahar zu verschieben, d. h. seine Herrschaft umfasste

Nordindien, das östliche Afghanistan und einen Teil von Dekkan. Immer

stellte er sich selbst an die Spitze seiner Truppen.

Akbar organisierte eine exzellente Verwaltung des

Landes. Das Finanzwesen und das Steuersystem wurden von ihm neu geordnet.

Auf seiner Strukturierung und Vermessung des Landes hinsichtlich seiner

Größe und der erzielten Einkünfte – mit seiner Methode stand er ganz auf

der Höhe seiner Zeit – basierten die späteren Daten der Briten, als diese

in Indien ihre Herrschaft errichteten. Seine größte Leistung – er regierte

als absoluter Herrscher und war auch oberster Richter – aber bestand

darin, dass er – seiner Zeit weit voraus – um weltliche und religiöse

Toleranz bemüht war. Er versöhnte seine Hindu-Untertanen, indem er die

verhasste Kopfsteuer für Nichtmuslime, die Dschesija, abschaffte und

Hindus Zugang zu hohen Staats- und Militär-Posten gewährte; zudem

heiratete er Töchter hinduistischer Fürsten und machte sich diese dadurch

geneigt. Gelehrte Repräsentanten der einzelnen Religionen lud er zu

Diskussionen ein, um von ihnen zu lernen. Zunächst praktizierte er sogar

das eine oder andere Gebot aus diesen Glaubensvorstellungen, trug unter

seiner Kleidung das heilige Hemd der Zoroaster-Anhänger, gab wegen des

Dschainismus das Jagen auf, zeigte sich eine Zeit lang mit religiösen

Hinduzeichen auf der Stirn, was vor allem die Muslime empörte, und ließ

einen seiner Söhne von Jesuiten erziehen. Er heiratete Frauen aus

unterschiedlichen Glaubensrichtungen und verpflichtete die Religionen zu

einer Zeit zu gegenseitigem Frieden und Toleranz, als sich in Europa die

Anhänger der verschiedenen Religionen gegenseitig abschlachteten.

Schließlich versuchte er die Stiftung einer neuen Religion, die

»Din-i-Ilahi«, die »göttliche Religion«, genannt wurde und die Elemente

aus allen ihm bekannten Religionen, also der hinduistischen, islamischen,

christlichen und parsischen, enthalten sollte. Ziel war die Aussöhnung der

vielen teilweise verfeindeten und zerstrittenen Völker seines Reiches; die

Mehrheit seiner Untertanen war nichtislamisch, aber deren Loyalität wollte

er sich ebenfalls vergewissern. Ein Hintergrund für Akbars Bestrebungen

auf religiösem Gebiet ist wohl auch in seiner Verwurzelung im Sufismus,

der muslimischen Mystik, zu suchen. Die Überlegenheit des Menschen beruhe

auf dem Juwel der Vernunft, soll er andererseits gesagt haben, und er zog

das wissenschaftliche allem anderen Denken vor. Natürlich war der neuen

Religion kein Erfolg beschieden, aber Akbar trug damit zur Einheit des

Volkes bei, wenn er sich auch viele Muslime wegen seiner Abkehr vom Islam

zum Feinde machte. Ursprünglich scheint er wohl nicht besonders gebildet

gewesen zu sein; er lehnte es ab, lesen und schreiben zu lernen und

widmete sich als Jugendlicher ganz dem Sport, dem Reiten, Kämpfen, der

Dressur von Elefanten und der Tigerjagd. Aber er besaß einen

unersättlichen Wissensdurst und verfügte über die seltene Gabe, durch

Zuhören mehr zu lernen als andere durch Lesen, wobei ihm sein

hervorragendes Gedächtnis half. Dass er Handel, Wissenschaft und Künste

förderte – die indische Musik, Malerei und Poesie erlebten eine ihrer

glanzvollsten Epochen, indische Meisterwerke der Literatur, Wissenschaft

und Geschichte ließ er ins Persische, die Hofsprache, übersetzen, und

architektonische Bauten von großer Pracht entstanden -, verstand sich von

selbst. So fand er auch Zeit, eine Bibliothek aufzubauen, die 24.000 Bände

umfasste. Er verbot auch die Kinderehe und die erzwungene

Witwenverbrennung – Witwen durften wieder heiraten, und am Ende seiner

Regierung war sein Gesetzeswerk »wahrscheinlich der aufgeklärteste

Gesetzeskörper einer Regierung des 16. Jahrhunderts« (Durant). Persönlich

war er kein besonders schöner Mensch, hatte wohl einen schiefen Kopf,

mongoloide Augen und eine Warze auf der Nase, aber seine Würde,

Gelassenheit und Sauberkeit, vor allem aber seine strahlenden Augen – wie

»das Meer im Sonnenschein« sollen sie gemäß seinen Zeitgenossen geleuchtet

haben – machten ihn zu einer ansehnlichen Gestalt.

Die letzten Lebensjahre wurden Akbar dadurch

verleidet, dass sein ältester Sohn Selim gegen ihn rebellierte, wohl auch

in Opposition zu Akbars Abkehr vom Islam und Verkündung einer neuen

Religion. Zwar versöhnten sich Vater und Sohn wieder, aber Akbar starb

bald danach, vielleicht an gebrochenem Herzen, vielleicht an der Ruhr,

vielleicht an seines Sohnes Gift, in Agra am 17. Oktober 1605, ziemlich

einsam für einen derart erfolgeichen und humanen Herrscher, während um

sein Erbe schon gestritten wurde. Sein Grabmal befindet sich in Sikandra

bei Agra. Er hinterließ ein blühendes Land und konnte sich der Zuneigung

und des guten Willens der meisten seiner Untertanen sicher sein. Hören wir

noch einmal die Encyclopedia Americana; danach wird er als der

größte Herrscher angesehen, der der muslimischen Dynastie in Indien

entspross, und als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des 16.

Jahrhunderts überhaupt. Aber auch sein Reich hatte nicht lange Bestand.

Seine Nachfolger gewannen zwar die Sultanate im Dekkan dazu, aber das

Riesenreich verlor dadurch auch an Stabilität und zerfiel in einen

lockeren Staatenbund, nachdem der persische Schah Nadir (geb. 1668; reg.

1736–1747 (ermordet)) 1739 Delhi erobert hatte. 1858 wurde der letzte

Mogulkaiser durch die Briten abgesetzt. Akbar hatte es trotz aller

Bemühungen nicht geschafft, eine Artillerie wie die in Europa übliche zu

erhalten, und so war die waffentechnische Überlegenheit der Engländer kein

Wunder. Dass Indien später britisches Vizekönigreich wurde, bis es 1947

unabhängig wurde, ist ein weiterer Teil seiner unruhigen Geschichte, in

der Akbars Regentschaft – wie die Aschokas – einen seltenen Höhepunkt

bedeutet hatte. Die Inder waren es, die ihren Kaiser Akbar, den Ȇberaus

Großen« betitelt haben. Er war sein Schicksal, wie ein Historiker – Durant

– schrieb, »einer der weisesten, humansten und gesittetsten Könige der

Geschichte zu werden«, und das zu einer Zeit, da in Europa immer wieder

das Chaos Oberhand über die Ordnung gewann.

2. Europa zwischen Ordnung und Chaos

Wie schon dargestellt, war Europa am Ende des Mittelalters und mit der

Neuzeit ein Sammelsurium von Einzelstaaten geworden, sowohl mächtigen

Gebilden wie Frankreich, England, Russland, Schweden, Habsburg, Spanien,

Portugal, die Niederlande oder mit Verspätung Preußen, als auch von

Kleinstfürstentümern, wie sie das damals immer noch existierende Heilige

Römische Reich Deutscher Nation zu bieten hatte. Krieg und Frieden lösten

einander ab; kaum etwas zu Ruhe und Ordnung gekommen, versank Europa in

bestimmten Teilen schon wieder im Chaos. War es hier ein Krieg um die

Ausdehnung der Macht, war es dort einer, die Machtansprüche

zurückzuweisen, oder ein »Erbfolgekrieg«. Von zivilisierter Welt konnte

nur die Rede sein, wo der Krieg nicht oder nur wenig hinreichte, und doch

entwickelte sich Europa kulturell und wirtschaftlich immer weiter, in

Anbetracht des verbreiteten Grauens ein Wunder. Wohl lag es mit daran,

dass Kriege im Allgemeinen territorial begrenzt waren und das »Volk« in

der Regel noch außen vor und häufig verschont blieb. Am Ende des

Dreißigjährigen Krieges allerdings, mit dem Westfälischen Frieden 1648,

nach einem grauenvollen Krieg, der sich von einem Religionskrieg zu einem

europäischen Machtkampf auf deutschem Boden entwickelt hatte, mit dem

gewaltigen Bevölkerungsverlust und der wirtschaftlichen Verelendung der

deutschen Lande im Gefolge, gab es in Deutschland fast 300

landeshoheitliche Einzelstaaten, die sich aber alle von höchster

Wichtigkeit wähnten und meinten, sich daran erfreuen zu müssen, auch wenn

sie im Geplänkel der großen Mächte nur eine untergeordnete Rolle spielten.

Einige wie Weimar wurden in der Tat sehr bedeutend. Auch im sonstigen

Europa fühlten sich noch etliche Kleinstaaten und vor allem ihre Herrscher

als ungemein wichtig. Aber ein paar dieser selbstständigen

Territorialstaaten hatten sogar noch »Große« zu bieten.

Streiter um Macht und Fortschritt: Edzard, Karl, Karl Ferdinand

und Maximilian die Großen

Ursprünglich Häuptlings-, später Fürstengeschlecht in Ostfriesland von

Bedeutung war das Geschlecht Cirksena, das aus der Stadt Norden stammte

und von Greetsil bei Emden aus seine Herrschaft ausübte. In den Blickpunkt

der Geschichte trat es mit Edzard Cirksena, der den friesischen

Freiheitsbund gegen Versuche aus allen Richtungen, Ostfriesland zu

unterwerfen, anführte und 1441 starb. 1464 wurde Ostfriesland geeint, und

nun erhielt Edzards Bruder Ulrich das Land als Reichsgrafschaft zu Lehen.

Am 15. oder 16. Januar 1462 wurde ein weiterer Edzard in Greetsil geboren,

Edzard I., der unter den Herrschern von Ostfriesland der bedeutendste war.

Er kam 1491 oder 1492 nach einer Pilgerfahrt nach Jerusalem an die Macht,

und seine Regierungszeit war geprägt von vielen Auseinandersetzungen mit

Gegnern. Vor allem der Krieg mit Sachsen, das Anspruch auf Ostfriesland

erhob, die »sächsische Fehde« 1514 bis 1518, war zermürbend, aber Edzard

gelang es, Ostfriesland erfolgreich als selbstständige Einheit zu

bewahren. Um den ungeteilten Bestand der Reichsgrafschaft zu sichern,

führte er 1512 die Primogenitur in seinem Lande ein, also die

Nachfolgeregelung nach dem Erstgeborenenrecht. Andere Kämpfe gab es um die

Stadt Groningen, die ihn als Herrn und Beschützer akzeptierte, aber nach

acht Jahren verzichtete er 1514 darauf. Zwar förderte Edzard in seinem

Lande die Reformation, aber allgemein erwies er sich in Glaubensfragen als

tolerant. Dies und seine moderne Verwaltungspolitik – unter anderem erließ

er neue Gesetze und reformierte die Münzprägung – trugen ihm beim Volk den

Titel »der Große« ein, und so findet man ihn auch noch heute in den

Enzyklopädien. Er starb am 14. oder 15. Februar 1528 in Emden. Unter einem

seiner Nachfolger, Edzard II. (1533 – 1599), der durch seine Heirat mit

Katharina, einer Tochter König Gustavs I. Eriksson Wasa von Schweden (geb.

1496 oder 1497; reg. 1523–60), das Ansehen seines Geschlechts beträchtlich

hob, brachen 1595 Kämpfe mit den ostfriesischen Ständen aus, die

sogenannte »Emder Revolution«, und von da ab war eine aktive Außenpolitik

Ostfrieslands unmöglich. 1654 starb das Fürstengeschlecht Cirksena aus,

und 1744 fiel Ostfriesland an Preußen.

Weiter im Südwesten, in Lothringen, machte ebenfalls ein »Großer« von sich

reden, Karl III. Das alte Lotharingen war schon 945 in zwei Teile, Ober-

und Unter-Lothringen geteilt worden. Aus Unter-Lothringen wurde nach

langer Geschichte und wechselnden Besitzern Belgien und ein Teil der

Niederlande, Ober-Lothringen konnte bis 1736 von eigenen Fürsten regiert

werden. Karl III. wurde am 18. Februar 1543 in Nancy geboren und folgte

nominell 1545 seinem Vater nach dessen Tode nach, de facto natürlich erst

1559 mit dem Erreichen der Volljährigkeit. Seine Mutter Christina, die

eine Prinzessin aus Dänemark war und für ihren noch unmündigen Sohn die

Herrschaft führte, schaffte es, sich gegenüber dem französischen

Königshaus zu behaupten, vor allem durch ihre spanienfreundliche Politik,

aber im März 1552 ließ der französische König Heinrich II. (geb. 1519;

reg. 1547–59), Lothringen und die Bistümer Metz, Toul und Verdun besetzen.

Heinrich II., der übrigens mit Katharina von Medici (1519–1589)

verheiratet war und dem es während seiner Herrschaft gelang, die

französische Königsmacht zu festigen, stand im Bunde mit den deutschen

Protestanten (Vertrag von Chambord) und führte von daher Krieg gegen

Kaiser Karl V. Den damals neunjährigen Karl ließ Heinrich an den

französischen Königshof bringen; Regent in Lothringen von Heinrichs Gnaden

wurde Nicolas de Lorraine-Mercœur. Aber das Schicksal meinte es gut mit

Karl. Er durfte im Januar 1559 Claudia von Valois, die Tochter Heinrichs

II., ehelichen, die ihm neun Kinder gebar – eines, die Tochter Elisabeth

(1574–1636), heiratete den Kurfürsten von Bayern Maximilian I. (geb. 1573;

reg. 1597–1651), der im Dreißigjährigen Krieg u. a. als Haupt der

Katholischen Liga Furore machte. Anlässlich der Hochzeit erhielt Karl auch

Lothringen zurück, wo er bis zu seinem Tode am 14. Mai 1608 in Nancy als

Karl III. regierte. Seine Leistungen begründeten später seinen Beinamen

»der Große«. Er förderte Kunst und Wissenschaft; so gründete er die

Universität Pont-à-Mousson. Ferner reformierte er das Finanz- und

Justizwesen und förderte die Wirtschaft – in seiner Zeit machte Lothringen

bedeutende Fortschritte auf allen Gebieten, die territorialen Zugewinne

dabei gar nicht zu zählen. Karl war am französischen Königshaus katholisch

erzogen worden, aber aus den Religionskriegen in Frankreich hielt er sich

lange heraus. Schließlich gab er doch seine Neutralität auf. Ab 1584

unterstützte er die katholische Liga, was dazu führte, dass

protestantische Truppen das Herzogtum verheerten. Diese waren auf dem Weg,

dem späteren König Heinrich IV. (geb. 1553; reg. 1589–1610 (ermordet)) zu

Hilfe zu eilen, und Heinrich IV. erklärte Lothringen 1592 den Krieg, aber

erst als Heinrich 1593 zum Katholizismus übergetreten war (»Paris ist eine

Messe wert«), schloss Karl ein Jahr später Frieden; sein Sohn und

Nachfolger Heinrich II. (1563 – 1624) heiratete Katharina von Bourbon,

eine Schwester König Heinrichs IV., womit die engen und freundschaftlichen

Beziehungen zwischen Frankreich und Lothringen deutlich wurden. Heinrich

IV. legte übrigens den Grundstein für den absolutistischen französischen

Staat und wurde als Idealherrscher in der Literatur verehrt. Manche sind

heute der Ansicht, er hätte den Titel »der Große« verdient gehabt.

Lothringen jedenfalls, dessen Herzog Karl V. Leopold (1643–1690) als

österreichischer Feldmarschall 1683 zu den Siegern über die Türken vor

Wien gehörte, kam 1736 als Entschädigung an den Exkönig von Polen

Stanislaus I. ( geb. 1677; reg. 1704–09 und 1733–1736, gest. 1766), der

sich im Polnischen Erbfolgekrieg nicht hatte durchsetzen können. Nach

seinem Tod verleibte Frankreich sich Lothringen ein, wo es, mit dem

Zwischenspiel des Elsass in deutschen Händen von 1871, dem deutschen Sieg

über Frankreich, bis 1919, dem Vertrag von Versailles, auch blieb.

Savoyen ist uns in unserer Geschichte der »Großen« bereits begegnet. Es

wurde erwähnt, dass das Land seit 1032/43 zum Heiligen Römischen Reich

gehörte. Die Grafen, die 1416 zu Herzögen erhoben wurden, erkoren das

oberitalienische Piemont zu ihrem Kernland. Einer der bedeutenderen

Vertreter dieser Herrscher war Karl Emanuel I. der Große. Er wurde in

Rivoli am 12. Januar 1562 als Sohn Emanuel Philiberts und Margarete

(1523–74), der Tochter des französischen Königs Franz I., der uns im

Zusammenhang mit der Ausbreitung des Osmanischen Reiches begegnet ist, aus

dem französischen Königsgeschlecht der Valois geboren. Als Herzog – seit

1580 – versuchte er wiederholt, Genf zu erobern, wenn auch immer ohne

Erfolg. 1588 besetzte er auch die französische Markgrafschaft Saluzzo. Der

eben genannte französische König Heinrich IV. überließ ihm das Gebiet im

Vertrag von Lyon 1601; dafür musste Karl Emanuel allerdings andere Gebiete

an Frankreich abtreten. Karl Emanuel ging sogar so weit, 1619 die Königs-

bzw. Kaiserkrone anzustreben, er bewarb sich regelrecht um die Krone,

hatte aber natürlich keine Chance; vielleicht wäre die Geschichte unter

ihm auch anders verlaufen; denn Kaiser wurde Ferdinand II. (geb. 1578;

König 1619 (vorher schon in Böhmen und Ungarn); Kaiser 1619; gest. 1637),

zu dessen ersten Maßnahmen die rigorose und brutale Unterdrückung des

Protestantismus gehörte und unter dem das Reich in den Dreißigjährigen

Krieg schlitterte. Aber auch Karl Emanuel war kriegerisch; von 1623 bis 26

beteiligte er sich auf französischer Seite am Krieg um das Veltlin.

Ansonsten hat er sich um Savoyen und Sardinien verdient gemacht. Er starb

am 26. Juli 1630 in Savigliano bei Turin. Da war der Dreißigjährige Krieg

bereits in vollem Gang. Seit 1720 stellten die Herzöge von Savoyen dann

die Könige von Sardinien – im Tausch gegen Sizilien, das Savoyen erst 1713

erhalten hatte, kam Sardinien an Savoyen. 1796 bis 1814 gehörte Savoyen zu

Frankreich, an das es 1860 endgültig fiel. Seit 1861 stellte das Haus

Savoyen aber immerhin die Könige von Italien. So ein relativ »kleines«

Haus – und doch zwei »Große« in der Geschichte … Aber andererseits: Wer

hätte dies von den Ostfriesen vermutet? Aber das ist kein Witz …

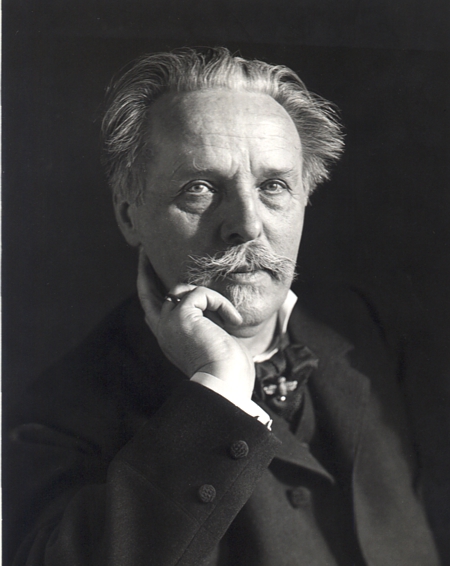

Maximilian I. (1598, Wikipedia)

Auch Bayern hat einen »Großen der Geschichte« hervorgebracht. Er wird zwar

nicht allgemein so genannt, aber in der Encyclopedia Americana,

die bei der Vergabe des Titels, wie wir schon mehrfach bemerkt haben,

etwas großzügiger ist, als in Deutschland üblich, finden wir das Stichwort

›MAXIMILIAN I (called THE GREAT)‹. Diese Bezeichnung erfolgte natürlich

nicht ohne Grund. Der spätere Herzog und Kurfürst von Bayern kam am 17.

April 1573 in München zur Welt. Im Alter von 24 Jahren wurde er nach der

Abdankung seines Vaters Herzog. Von den Jesuiten ausgebildet, gehörte er

zu den entschiedenen Gegnern der Reformation und entwickelte sich zum

Vorkämpfer der Gegenreformation. Als sich 1608 eine Anzahl

protestantischer Reichsstände zu einem Bund, der ›Union‹, zusammenschloss,

gründete Maximilian als rivalisierenden Bund die Katholische Liga, der

sich alle wichtigen katholischen Stände Süddeutschlands anschlossen. Die

Protestanten waren damals heillos zerstritten, so dass viele bedeutende

protestantische Länder der Union nicht beitraten. So blieb z. B. der

Kurfürst von Sachsen neutral. Zwei feindliche Lager standen sich von nun

ab gegenüber. Ein geringer Anlass würde genügen, zwischen Protestanten und

Katholiken einen Krieg auszulösen. Und der ergab sich bald. Es ist in

diesem Rahmen nicht möglich, näher auf den Dreißigjährigen Krieg

einzugehen, der 1618 ausbrach. Maximilian war an ihm maßgeblich beteiligt.

Nachdem er mit der Union einen Vertrag über deren Neutralität geschlossen

hatte, führte er Kaiser Ferdinand II., den wir eben im Zusammenhang mit

Karl Emanuel dem Großen erwähnt haben, die Katholische Liga zur

Unterstützung zu. In der Schlacht am Weißen Berg bei Prag 1620 besiegten

seine Truppen, befehligt von dem Grafen Johann T. von Tilly (1559–1632),

der aus Brabant stammte, den pfälzischen Kurfürsten und König von Böhmen

Friedrich V. (1596–1632). Im Vorfeld der Wahl Friedrichs zum König von

Böhmen 1619 war dieser übrigens von dem antihabsburgisch eingestellten

Karl Emanuel in Böhmen mit einem Heer gegen den habsburgischen Kaiser

unterstützt worden, der vorher schon Truppen nach Böhmen entsandt hatte;

das Heer Karl Emanuels nahm u.a. Pilsen ein und ebnete damit Friedrich V.

den Weg. Nach der Schlacht am Weißen Berg musste Friedrich, als

‚Winterkönig‘ verspottet und von Kaiser Ferdinand geächtet, allerdings

nach Holland ins Exil fliehen. Tilly eroberte und verwüstete daraufhin die

Pfalz, und Kaiser Ferdinand übertrug die Kurfürstenwürde 1623 von der

Pfalz auf Bayern. Damit wurde Bayern Kurfürstentum, Maximilian Kurfürst.

Auch die Pfalz wurde bayerisch. Als nächstes brachte sich Maximilian in

den Besitz der Oberpfalz, gab aber dem Kaiser Oberösterreich zurück. Im

Zusammenhang mit den Rivalitäten zwischen den Heerführern, zu denen der

Krieg unweigerlich führte, gelang es Maximilian 1630 zu erreichen, dass

der berühmte Herzog von Friedland und Mecklenburg Albrecht von Wallenstein

(1583–1634), obwohl im Krieg so erfolgreich, vom Kaiser entlassen wurde.

Ferdinand hatte Wallensteins Heer als Gegengewicht zu den Bayern

gebraucht, auf die er nicht allein angewiesen sein wollte, aber Maximilian

war nicht geneigt, einen mächtigen Nebenbuhler und einen übermächtigen

Kaiser zu dulden. Zwei Jahre später hatten sich allerdings die Zeiten

wiederum gewandelt: Die Schweden hatten mit französischer Hilfe München

erobert, Wallenstein wurde erneut berufen, und Maximilian brauchte dessen

Unterstützung gegen die Schweden und Franzosen. Nach langen Jahren des

Krieges schloss Maximilian mit den Schweden und Franzosen 1647 einen

Waffenstillstand, der aber von diesen schon bald gebrochen wurde; erneut

kamen die bayerischen Truppen in Bedrängnis. Erst der Westfälische Friede

1648 beendete den Dreißigjährigen Krieg; er wurde im Oktober 1648 auch in

München unterzeichnet. Maximilian ‚der Große‘ wurde als Kurfürst

bestätigt, die Würde in seiner Familie erblich. Später bekam aber auch die

Pfalz erneut die Kurwürde. Maximilian starb am 27. September 1651 in

Ingolstadt. Zweifellos war er eine herausragende Herrschergestalt, die

nicht nur Bayern, sondern auch die deutsche Geschichte in den Wirren des

Dreißigjährigen Krieges stark mit geprägt hat. Aber ob es zu ihrem Vorteil

war, das bleibe doch dahin gestellt.

Der Sonnenkönig: Ludwig der Große