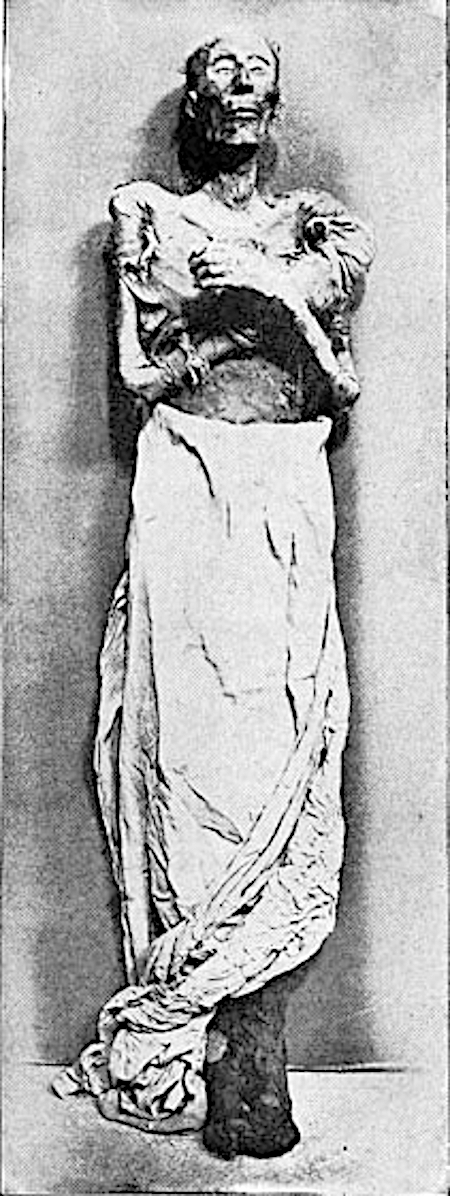

Yu, der Große (Ma Lin – National Palace Museum, Taipei, Wikipedia)

Teil I

Unter Altertum versteht man den Zeitraum vom Beginn der

schriftlichen Aufzeichnungen im Alten Orient (um 3000 v. Chr.) bis zum

Ausgang der griechisch-römischen Antike. Als Ende bezeichnet man meist das

Jahr 476 n. Chr., also den Untergang des Weströmischen Reiches. Die Antike

(oder auch klassische Antike) umfasst das griechisch-römische

Altertum, das man mit der frühgriechischen Einwanderung in Hellas im 2.

Jahrtausend v. Chr. beginnen lässt. Das Ende wird unterschiedlich

markiert: 324 n. Chr. – in diesem Jahr begannen die Alleinherrschaft

Konstantins des Großen und der endgültige Siegeszug des Christentums; oder

395 – in diesem Jahr starb Kaiser Theodosius I., ebenfalls tituliert »der

Große«, und mit ihm die Einheit des Römischen Reiches; oder 476 mit dem

Untergang des Weströmischen Reiches. Andere Historiker lassen die Antike

aber noch länger andauern, die einen bis zum Tode Justinians, auch ein

»Großer«, im Jahre 565, andere bis zum Einbruch der Araber im 7.

Jahrhundert.

Wie dem auch sei: Wir sprechen hier vor diesem

uneinheitlichen Hintergrund zunächst von den »alten Zeiten« (Mesopotamien,

Babylonien, China, Ägypten, frühes Persien) und dann von der Antike, wenn

wir uns den griechischen und römischen »Großen« zuwenden.

1. Akkad

Der erste Große der Geschichte: Sargon der Große

Im Assyrischen hieß er Scharganischarri, was so viel heißt wie »der

rechtmäßige König«, aber heute ist er geläufig als Sargon. Er lebte in

grauer Vorzeit im heutigen Irak, in Mesopotamien. Natürlich hat sich von

daher seiner die Sage bemächtigt, und eine Zeit lang glaubte man sogar, es

habe ihn gar nicht gegeben. Seine Herkunft war nämlich alles andere als

königlich. Er stammte aus dem semitisch-nomadischen Milieu des mittleren

Euphrat. Sein Vater ist unbekannt, und seine Mutter war eine Tempeldirne,

die den Neugeborenen in ein mit Pech bestrichenes Korbboot legte und es

den Fluss hinunter treiben ließ. Ähnliches wird ja bekanntlich auch von

dem israelitischen Moses, dem indischen Krischna und dem griechischen

Perseus erzählt. Ein einfacher, armer Mann, vielleicht ein Gärtner,

vielleicht mit dem Namen Akki, vielleicht auch mit dem Namen Laipu, fand

den Säugling und zog das Kind auf. Der intelligente und aufgeweckte Junge,

dessen Führungseigenschaften bald auf ihn aufmerksam machten, gelangte an

den Hof des Königs Ur-Zababa in Kisch, wo er als Hofbeamter und

Mundschenk, vornehmer ausgedrückt: als Kelchträger des Königs fungierte.

Er stieg in dessen Gunst und kam immer mehr zu Einfluss. Durch die Gnade

seiner »Herrin«, der Göttin Istar, gelang es ihm, den König abzusetzen und

selbst den Thron zu besteigen. In der Überlieferung der Babylonier spielte

er eine überragende Rolle. Letzteres und der Mythos um seine Geburt ließen

Historiker an seiner Existenz zweifeln, aber inzwischen haben Zeugnisse

aus der damaligen Zeit »die fast als märchenhaft erscheinenden Großtaten

seiner Regierungszeit«, wie es ein Historiker formulierte, voll bestätigt.

Ein in Susa gefundener Monolith zeigt Sargon, dem der Stolz seiner Macht

und ein majestätischer Bart hohes Ansehen und die entsprechende Würde

verleihen.

Früher ordnete man Sargon zeitlich um 2700 v.

Chr. ein, sogar auf Grund assyrischer Quellen um 3800 v. Chr; inzwischen

geht man davon aus, dass er um 2335 geboren wurde und 2280 starb, nach

anderen Quellen regierte er von etwa 2350 bis 2295; auch die Daten 2371

bis 2316 werden genannt, aber auf die zuerst erwähnte Lebenspanne von etwa

2335 bis 2280 v. Chr. scheint man sich in etwa geeinigt zu haben. Er

gründete ein eigenes Reich, und zwar in Akkad mit der Hauptstadt Agade,

etwa 200 Meilen nordwestlich der sumerischen Stadtstaaten gelegen, und

regierte zunächst einen Streifen Mesopotamiens. Dann aber ging er auf

Eroberungs- und Beutezüge, unterstützt vor allem von seinem Sohn oder

Enkel Naram-sin, von dem auch eine Siegesstele erhalten ist – sie zeigt

ihn an der Spitze seiner Scharen am Fuße eines gewaltigen Berges und

bildet ebenfalls die Symbole des Sonnengottes sowie der Göttin Istar und

wohl auch die Mondsichel ab; sie wurde 1897 in Susa gefunden und ziert

heute den Louvre. Sargon und später noch Naram-sin eroberten die

sumerischen Stadtstaaten und dehnten die Herrschaft von Akkad über

Babylonien und Mesopotamien aus, über die westlichen Gebiete mit Syrien

und Palästina, aber auch über etliche östliche wie Elam, den Südwest-Iran

und das östliche Arabien (Magan), und unterwarfen die Völker in den

Bergländern des Zagros. Im symbolischen Triumph wusch Sargon seine Waffen

im Persischen Golf und nannte sich »König der weltweiten Herrschaft«. Ja,

sogar das Mittelmeer wurde befahren – auf Zypern fand man das Siegel eines

Beamten Naram-sins, aber die angeblichen Feldzüge nach Zentralanatolien

gehören in das Reich der Legende. Sargons Reich soll das erste Großreich

der Geschichte gewesen sein, auf jeden Fall war es das erste weit über die

Grenzen Babyloniens hinausgehende Großreich in Vorderasien, und Sargon und

Naram-sin zählen zu den ganz großen Persönlichkeiten der altorientalischen

Geschichte. Unter beiden nahm die Kunst einen gewaltigen Aufschwung, und

lange Zeit blühte das Reich und waren die Bewohner zufrieden. Aber am Ende

von Sargons Herrschaft brach Aufruhr aus – der Ursachen hat sich ebenfalls

der Mythos angenommen – und nach Naram-sins Tod (2255?) zerfiel das

Großreich – es konnte sich nicht halten. Aber auch wenn Sargon in den

Enzyklopädien nicht als der »Große« erscheint, gilt die Aussage von Will

Durant in seiner Kulturgeschichte der Menschheit: »Die

Historiker nennen ihn ›den Großen‹«. Er heißt auch Sargon I., und ein

assyrischer König, der von 721 bis 705 v. Chr. lebte, war dann Sargon II.

– er gründete die Dynastie der Sargoniden, die das neuassyrische Reich zur

größten Machtentfaltung brachten.

2. China

Halb Mythos, halb Mensch: Yu der Große

Der deutsche Philosoph Leibniz bescheinigte der chinesischen Kultur einen

hohen Rang und stellte sie, bei eigentümlichen Vorteilen und Schwächen,

der europäischen als gleichwertig gegenüber. »Durch eine einzigartige

Fügung des Schicksals …«, schrieb er, »ist es geschehen, daß die höchsten

Kulturgüter des menschlichen Geschlechts heute gewissermaßen an den beiden

äußersten Enden unseres Kontinents zusammengebracht sind, das heißt in

Europa und China, das gleichsam als östliches Europa den entgegengesetzten

Rand der Erde schmückt.« Tatsächlich war das »Reich der Mitte«, wie sich

China selbst bezeichnete, den Europäern Jahrhunderte lang mit wichtigen

Errungenschaften, vor allem technischer Art, voraus.

Reisanbau und befestigte Siedlungen sind in China schon im 3. und Anfang

des 2. Jahrtausends v.Chr. nachweisbar, aber die Wurzeln der Besiedlung

reichen noch viel weiter zurück, ins 6. bis 4. Jahrtausend. Die

Zivilisation des Landes und die Gründung des ersten Reiches gehen nach

chinesischer Tradition auf weise Urkaiser zurück. Der Mythos hat sich

ihrer schon früh angenommen, und einer von ihnen erhielt den Titel »der

Große«. Vor ihnen hatten schon Kulturheroen die wichtigsten Kulturgüter

gebracht: Feuer, Ackerbau, Jagd, Fischfang, Heilkräuter, Hochzeitsrituale

und das erste Saiteninstrument. Damals waren die Grenzen zwischen Himmel

und Erde noch verwischt, und die Kulturheroen wechselten zwischen beiden

Bereichen hin und her. Erst nach dem ›Gelben Kaiser‹, Huangdi, der neben

den gekochten Speisen die erste geordnete Regierung brachte, zusammen mit

Schrift, Rechenkunst, Kalender, musikalischen Noten und der Kunst des

Wahrsagens, unter Zhuan Xu, trennten sich Himmel und Erde. Nun folgten die

»Drei weisen Herrscher der Urzeit«: Yao, der den Palastbau brachte, Shun,

der die Keramik einführte, und Yu, der Erfinder des Wasserbaus, der die

Flüsse regulierte. Yao hatte nicht seinen eigenen Sohn zum Nachfolger

bestimmt, sondern den nicht mit ihm blutsverwandten Shun, weil er ihn für

den Fähigsten hielt, und so handelte auch Shun mit Yu. Später wurde dieser

Mythos in der chinesischen Philosophie immer wieder zum Vorbild für

Ermahnungen an den chinesischen Beamtenstaat herangezogen, dass nur die

Geeignetsten Beamte werden sollten, unabhängig von ihrer Herkunft. Die

Wirklichkeit sah natürlich wie überall anders aus …

Yu, der Große (Ma Lin – National Palace Museum, Taipei, Wikipedia)

Der ursprüngliche Mythos sah in Yu einen Drachen bzw. eine Gestalt halb

Drache, halb Mensch; sein Vater Gun war vom Himmel herab gesandt worden,

um eine sintflutartige Flut einzudämmen – also auch hier die Sage von der

Sintflut, wie sie sich bei vielen Völkern findet. Im Lauf der Zeit

verwandelte sich Yu im Mythos dann in einen Menschen, den Kaiser Shun mit

der Bändigung der Flut beauftragte. Damals, vor 2200 v. Chr., war Yu

Erster Minister des Kaisers. Mit unglaublichem Aufwand kämpfte er gegen

die Flut, 13 Jahre lang, baute Dämme und Befestigungen, durchbrach neun

Berge, bildete neun Seen und regulierte am Ende neun Flüsse, womit er das

von den Fluten hervorgerufene Chaos beendete. Mittels der Anlegung

künstlicher Kanäle gelang es ihm, die Flüsse ins Meer zu leiten. Der

Mythos sprach ihm übermenschliche Kräfte, Tapferkeit und Tugend zu. Am

Ende waren seine Füße schwielig, seine Haut schwarz von der Sonne, seine

Hände wund, und er magerte so stark ab, dass er »dünn wie ein Haken«

wurde. Aber er schaffte es, auch wenn sein Volk spottete, wenn es nach ihm

ginge, »müssten wir alle Fische sein«. Fünfzehn Jahre diente der

großartige Ingenieur als erster Diener Shuns; dieser setzte ihn

schließlich neben sich auf den Thron und dankte dann sogar ab, um damit

seine Leistungen zu würdigen, und Yu wurde sein Nachfolger. Er soll von

2205 bis 2197 v. Chr. regiert haben. Er teilte das Land in neun Regionen –

die Zahl neun spielte bei den von ihm überlieferten Taten die Hauptrolle –

und mit ihm und seinen zwei Vorgängern entstanden staatstheoretische

Ideen, die die Nachwelt entscheidend beeinflussten. Eine lustige Anekdote

erzählt man sich von Yu, der als der Gründer des Chinesischen Reiches

gilt: In seiner Zeit wurde in China der Reiswein entdeckt, und natürlich

brachte man ihn dem Kaiser dar. Dieser warf das Gefäß zu Boden und rief

aus: »Der Tag wird kommen, an dem daran ein Königreich zugrunde gehen

wird!« Er verbannte den Entdecker und verbot den Genuss des neuen

Getränkes. Die Folge war, dass die Chinesen den Reiswein zum nationalen

Getränke erhoben, natürlich nur zur Belehrung der Nachwelt. Yu hob das

Prinzip auf, dass nur der Geeignetste und Fähigste Nachfolger des Kaisers

werden sollte. Damit gründete er die erste kaiserliche Dynastie, die

legendäre Xia- oder Hsia-Dynastie, die sich angeblich bis 1766 v. Chr.

hielt, aber archäologisch nicht bezeugt ist. Ihr folgte die

Shang-Dynastie, die auch noch im Nebelhaften der Sage verschwindet, aber

aus der schon archäologische und schriftliche Zeugnisse rühren. Yu verlieh

die Nachwelt den Titel »der Große«; er hat ihn ob seiner Leistungen für

sein Volk wahrhaftig verdient; begraben soll er in der Nähe des heutigen

Shaoxing in der Provinz Zhejiang sein. Jeder spätere chinesische Kaiser

galt als die Inkarnation des Drachen und saß auf dem Drachenthron, da Yu

ursprünglich ein Drache gewesen sein soll …

China war Europa über viele Jahrhunderte hinweg

weit voraus. Es brachte noch zahlreiche hervorragende Herrscher (und

ebenso viele Nieten) hervor, aber keiner erhielt mehr den Titel »der

Große«. Mit dem Auftreten der Europäer begann der Niedergang des

konservativ-verkrusteten Reiches, und alle Reformversuche scheiterten, bis

im 20. Jahrhundert die große Wende kam (Revolution 1912) und schließlich

die Kommunisten die Macht eroberten (1949). Heute schickt sich China an,

der europäischen Welt in Wirtschaft und Politik ernste Konkurrenz zu

werden, die Vereinigten Staaten sind bei dem Land verschuldet …

3. Ägypten

Die Ansiedlung von Menschen im Nil-Tal reicht bis 500 000 Jahre zurück;

aus dem Mittelpaläolithikum aus der Zeit von 50 000 bis 24 000 v. Chr. und

vor allem dem sich daran anschließenden Jungpaläolithikum sind zahlreiche

Funde verschiedener regionaler Kulturgruppen gemacht worden, die speziell

beim Bau des Assuan-Staudammes zu Tage gefördert wurden. Den Beginn der

geschichtlichen Zeit setzt man auf etwa das Jahr 3200 v. Chr.; auf die

damals noch vorherrschende Negade-III-Kultur mit ihren regionalen Königen

folgte die sogenannte 0. Dynastie um 3150; in dieser Zeit – bis etwa 3000

– einigte Narmer Ägypten zu einem Staatswesen; in späterer Zeit – um 2900

– wird der legendäre Herrscher Menes (Aha), der schon der 1. Dynastie (ca.

2950–2775) angehört, als Reichseiniger und Gründer von Memphis genannt und

manchmal mit Narmer gleichgesetzt. Mit der Zusammenschließung Ägyptens

entstand auch die Hieroglyphenschrift und begann sich die Kultur zu

entwickeln. Ohne den Nil mit seinen Fruchtbarkeit bringenden

Überschwemmungen, dessen Ufergebiete sich als grüne Oase inmitten der

Wüste durch Ägypten ziehen, wäre es niemals zur Hochblüte des ägyptischen

Reiches gekommen. Das Alte Reich (ca. 2650–2125 v. Chr.) begann mit der 3.

Dynastie, die bis etwa 2575 herrschte; ihr erster Pharao Djoser ließ

bereits die Stufenpyramide Sakkara errichten, den wohl ersten monumentalen

Steinbau der Welt, aber die große Zeit der ägyptischen Geschichte begann

mit der 4. Dynastie (ca. 2575–2450 v. Chr.) – die Pharaos Cheops, Chephren

und Mykerinos errichteten die drei bis heute erhaltenen Pyramiden von

Giseh. Damals war der Pharao schon unbeschränkter Herrscher eines straff

organisierten Beamtenstaates, bald der »Sohn« des Sonnengottes, und in der

5. Dynastie (ca. 2450–2325) wurden ihm große Sonnenheiligtümer errichtet.

Es folgten weitere Dynastien, die von Aufschwung und Niedergang

gekennzeichnet waren. Nach einer Ersten Zwischenzeit folgte von 2010 bis

1630 v. Chr. das Mittlere Reich und nach einer Zweiten Zwischenzeit von

etwa 1539 bis 1069 v. Chr. das Neue Reich. Hier stoßen wir nun auf

Hatschepsut die Große.

Stars der ägyptischen Geschichte: Hatschepsut, Ramses und Nitokris

die Großen

Offiziell wird die Pharaonin Hatschepsut nicht »die Große« betitelt, aber

Jacq nennt sie einen »der Stars der ägyptischen Geschichte«; sie selbst

trug u.a. die Namen »Gebieterin aller Länder« oder auch »Die Amun umfängt,

die erste der Ehrwürdigen«, eben Hatschepsut. Sie wurde mit der Göttin

Hathor der Großen, wie sie genannt wurde, gleichgesetzt, wodurch auch ihr

indirekt der Titel »die Große« gegeben wurde. Sicherlich wird sich die

Bezeichnung mit der Zeit durchsetzen. Schon 2003 erschien eine

Filmdokumentation der Regisseure Michael Gregor und Wolfram Giese »Die

Königinnen vom Nil – Teil I: Hatschepsut die Grosse«. Und so kann sie

getrost in diesem Rahmen mit behandelt werden.

Hatschepsut (Wikipedia)

Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts weiß man überhaupt von Hatschepsuts

Existenz, als die Ausgrabungen ihres Tempels bei Luxor Erstaunliches ans

Licht brachten. Inzwischen ist man über ihre Biografie recht gut

unterrichtet, wenn auch alle genannten Jahreszahlen je nach Quelle sehr

variieren. Sie war die Tochter von Thutmosis I. (reg. ca. 1504–1492 v.

Chr.) und wurde um 1498 v. Chr. geboren; ihr Vater konsolidierte die Macht

im Reich, ging auf Eroberungszüge, die u.a. Syrien tributpflichtig machten

und ihm großen Ruhm brachten, und machte sie zur Mitregentin. Nach seinem

Tod gelangte Thutmosis II., Sohn des Thutmosis I. und einer Nebengemahlin,

auf den Thron, aber nur deshalb, weil er seine Halbschwester Hatschepsut

heiratete. Er starb schon nach drei Jahren, und nun wurde Thutmosis III.

(1479–1425 v. Chr.), der ebenfalls von einer Nebenfrau seines Vaters

abstammte, Pharao – Hatschepsut hatte ihrem Gemahl »nur« eine Tochter,

Nefrure, geschenkt. Aber er war erst zwei oder drei Jahre alt, und so

übernahm Hatschepsut die Herrschaft für ihn. Allerdings – schon im 2. Jahr

ihrer Regentschaft genügte ihr diese Rolle nicht mehr, und als das Orakel

des Gottes Amun des Tempels von Luxor ihr »prophezeite«, dass sie in

Zukunft herrschen werde, war der Boden bereitet. Nun musste man noch eine

Biografie für sie ersinnen, da gemäß der heiligen Tradition jeder

ägyptische König ein Sohn des großen Gottes Amun war. Das war nicht

schwer: Amun besuchte demnach ihre Mutter Ah-mose in der Gestalt von

Thutmosis I. und zeugte mit ihr die damit halbgöttliche Hatschepsut. Im 7.

Jahr der Regentschaft von Thutmosis III., also erst 5 Jahre nach dem

Orakel, ließ sie sich dann zum Pharao krönen. Wie es ein Historiker

formulierte, erwies sie sich in allem, außer ihrem Geschlecht, als ein

König. Sie wurde eine der erfolgreichsten Pharaos in der Geschichte

Ägyptens. Sie sorgte für inneren und äußeren Frieden, ohne Tyrannei, und

zeigte sich dem Volk gegenüber sehr wohltätig, also tat alles, was den

Titel »die Große« verdiente. Ihre Regierungszeit gehörte trotz einiger

Strafexpeditionen, die sie teilweise selber anführte, zu den friedlichsten

Epochen der ägyptischen Geschichte. Berühmt war die von ihr ins legendäre

Weihrauchland Punt (wahrscheinlich an der somalischen Westküste) entsandte

Expedition aus fünf Schiffen, mit der sie ihrem Volk und ihren Priestern

sowie dem Hof zahlreiche Kostbarkeiten zuführte und ihren Kaufleuten neue

und große Absatzmärkte verschaffte. Auch als Baumeisterin zeichnete sie

sich aus. Der Tempel von Karnak wurde durch sie u. a. mit zwei Obelisken

verschönert. Berühmt und heute gern besichtigt ist ihr Totentempel im

Talkessel von Deir el-Bahari, den schon ihr Vater entworfen hatte und wo

vor ein paar Jahren Touristen von ägyptischen Terroristen überfallen und

großteils ermordet wurden. Überwiegend aus weißem Kalkstein gebaut, nahm

er drei breite Terrassenstufen ein, die zu einem zentralen Heiligtum

emporführten – ein unglaublicher Anblick, dessen Eindruck man sich auch

heute nicht entziehen kann – um wie vieles mehr muss es ihre Zeitgenossen

beeindruckt haben. Sicher war es nicht nur ein architektonisches

Meisterwerk, sondern auch eines der schönsten Bauwerke der antiken Welt.

Mehr als 200 Statuen der Königin fand man hier. Ihr Grab allerdings

richtete sie nicht hier ein, sondern im »Tal der Könige«, wie es später

genannt wurde. Ihre Nachfolger taten es ihr nach.

Hatschepsut ließ sich auf vielen Denkmälern als

bärtigen Krieger mit einer Männerbrust darstellen, und auch in der

Öffentlichkeit zeigte sie sich in männlicher Kleidung und mit einem Bart,

wahrscheinlich, um dem Zeremoniell korrekt zu entsprechen. Sie machte

Thutmosis III. zum Mitregenten und ließ ihn Zeremonien durchführen;

keinesfalls stimmt die Mär, sie habe ihn völlig ausgeschaltet. Ihre

Tochter, die sie wohl als Nachfolgerin auserkoren hatte und die eine sehr

sorgfältige Erziehung genoss, starb offenbar sehr früh. Nach 22 Jahren

Herrschaft schied Hatschepsut 1457 v. Chr. aus dem Leben. Ihr Nachfolger,

Thutmosis III., ließ erst am Ende seiner Regentschaft, nach 20 Jahren,

Spuren von ihr von den Denkmälern vertilgen – aus den offiziellen

Königslisten war sie schon früher gestrichen worden – aber auch längst

nicht alle, und dies geschah sicher nicht aus Hass oder Rache, sondern

wohl, um seine Regentschaft mit der Herrschaft von Thutmosis I. und II. zu

verbinden. Dabei war Hatschepsut keineswegs die einzige ägyptische

Pharaonin; vor und nach ihr gab es Königinnen, die letzte war Kleopatra,

aber Hatschepsut war die »große Herrscherin«, wie ein Historiker sie

bezeichnete. Manchmal wird sie für das Vorbild der legendären Königin von

Saba gehalten.

Im Übrigen gab es in der Geschichte nur einen Staat, in dem die Frauen

tatsächlich gleichberechtigt waren, und das war Ägypten. Die Frauen

genossen völlige Freizügigkeit und Selbstständigkeit, die

Gleichberechtigung der Geschlechter war ein Grundwert der pharaonischen

Gesellschaft bis zum Untergang des Reiches. Nicht nur hiervon könnten wir

noch heute viel von Ägypten lernen.

Ein weiterer Star der ägyptischen Geschichte war Ramses II., aber ihm

ergeht es so wie Hatschepsut. Obwohl er in aller Munde als Ramses der

Große tituliert wird, findet man ihn unter dieser Bezeichnung in keiner

aktuellen Enzyklopädie, jedoch im Internet und in etlichen Fachbüchern –

Philipp Vandenberg oder jüngst Manfred Clauss bzw. Joachim Willeitner

haben ihre Werke so genannt. Und gemessen an seiner glänzenden

Regierungszeit hat er den Titel mehr als viele, die ihn später erhielten,

wahrhaft verdient.

Ramses II. gehörte der 19. Dynastie (ca.

1292–1190 v. Chr.) an. Er gilt als der letzte der großen Pharaonen, als

romantisch, schön, ja bezaubernd und mutig, ein großer Kriegsherr. Als er

1279 v. Chr. an die Macht kam, war er schon über 20 Jahre alt. Er

hinterließ gewaltige Spuren in der Geschichte, weniger wegen der großen

Anzahl Kinder, die er zeugte – es sollen hundert Söhne und fünfzig Töchter

gewesen sein, und seine Nachkommenschaft war so zahlreich, dass sie sogar

eine eigene Klasse in Ägypten bildete, aus der man immer wieder die

Herrscher wählte, und das angeblich über hundert Jahre lang – sondern vor

allem wegen der langen Friedenszeit, die er dem Reich bescherte, dem

Aufschwung von Kultur, Handel und Wirtschaft, und den vielen

Baudenkmälern, die noch in unserer Zeit zu bewundern sind. Er erweiterte

den Tempel von Luxor; unter seiner Regentschaft wurde die Haupthalle des

Tempels von Karnak fertig gestellt; auf der Westseite des Nils entstand

das mächtige Ramesseum, er vollendete den einzigartigen Tempel von Abu

Simbel, in unseren Zeiten ein beliebtes Ziel für Touristen, wenn man auch

nur in großen Fahrzeugkolonnen und unter Bewachung dahin gelangt. Überall

im Lande entstanden große Denkmäler und Kolosse, die ihn zeigten. Es

heißt, dass etwa die Hälfte aller Bauwerke, die wir heutzutage in Ägypten

bewundern können, aus seiner Zeit stammen. Unter ihm wurden die Priester

unermesslich reich; damit ebnete er allerdings der Einführung der

Theokratie den Weg, wie es am Ende der Dynastie geschah.

Ramses II. (Wikipedia)

Ohne in Kämpfe mit den Nachbarn verstrickt zu werden, konnte auch Ramses

nicht regieren. Zwar herrschte Ägypten über Libyen im Westen und

Phoinikien, Syrien und Palästina im Norden und Osten, aber nun gerieten

Assyrien, Babylonien und Persien in Bewegung. Und vor allem die Hethiter

waren eine ernste Bedrohung. Im 5. Jahr seiner Regierung plante Ramses,

die strategisch bedeutende Stadt Kadesch zurück zu gewinnen, die sein

Vater Sethos I. (reg. ca. 1290–1279 v. Chr.) erobert hatte, die aber

später wieder in die Hand der Hethiter geraten war. Mit 20.000 Mann in

vier Divisionen zog Ramses los. Ihm entgegen zog der Hethiterkönig

Muwatalli II. mit 40.000 Mann. Kaum eine Schlacht der Antike ist in den

einzelnen Abläufen so bekannt wie die Schlacht von Kadesch 1275 v. Chr.,

die in einer Niederlage für Ramses endete. Sie führte zur Empörung der

südlichen syrischen Städte gegen Ägypten, und Ramses musste erneut in den

Krieg ziehen, diesmal erfolgreich. Durch Thronwirren war das Hethiterreich

geschwächt. So vereinbarten beide Reiche nach langem Hin und Her, ihre

Feindseligkeiten zu beenden und in Zukunft auf friedlichem Wege

miteinander zu verkehren. Der Vertrag, der nun am 21. November 1259 v.

Chr. zustande kam – im Hethiterreich regierte schon ein neuer König,

Hattusili III. –, ist der erste uns bekannte Staatsvertrag zwischen zwei

Großmächten in der Geschichte überhaupt. Er war revolutionär und hatte bis

zum Ende des Hethiterreiches Bestand. Unter den vielen seiner Bestimmungen

ist diejenige hervorzuheben, nach der politische Flüchtlinge in ihr

Heimatland zurückkehren konnten, ohne dort Verfolgung befürchten zu müssen

– viele Asylanten würden sich heutzutage solch eine Regelung wünschen.

Ramses heiratete auch eine Tochter des Hethiterkönigs als »Große

königliche Gemahlin«, und eine weitere Prinzessin wurde eine seiner

Nebengemahlinnen.

Viele weitere große Leistungen von Ramses dem

Großen wären zu erwähnen, wie der Bau der wichtigen Stadt Piramesse, die

später Residenzstadt wurde, im östlichen Delta, fast an der Nordost-Grenze

des Reiches. Der Vertrag mit den Hethitern, der noch heute Bewunderung

findet, und seine glanzvollen Bauwerke machen ihn unsterblich. Er starb im

August 1213 schwer krank, nach über 66 Jahren Regierungszeit, fast

neunzigjährig. »Mit seinem Tod endete eine glanzvolle und friedliche

Epoche Ägyptens. Kein Pharao vorher oder nachher hat sein Zeitalter so

geprägt wie er«, urteilte der Historiker Schlögl. Die Behauptung, er sei

der Pharao, unter dem der Auszug der Israaeliten aus Ägypten erfolgte,

gehört schon lange ins Reich der Legende.

In der 26., sogenannten saïtischen Dynastie (664 – 525 v. Chr.), also

schon in der Spätzeit – das ägyptische Reich war schon lange nicht mehr

das, was es dereinst gewesen war – erhielt noch einmal ein »Star der

ägyptischen Geschichte« den Titel »die Große«, eine sogenannte

»Gottesanbeterin«. Sie war keine Königin, aber hatte doch eine wichtige

Funktion inne. Von etwa 1000 bis 525 v. Chr., also bis die Perser in

Ägypten einfielen, regierten Priesterinnen die heilige Kultstadt Theben in

Oberägypten in geistiger und weltlicher Hinsicht. Sie waren vom Pharao

dazu ausdrücklich ermächtigt. Eingeweiht in die Mysterien des Amun, wurden

sie »Gottesanbeterinnen« genannt.

Nitokris I., »genannt ›die Große‹« (Jacq), war

die Tochter des Pharao Psammetich I. (reg. 664–610 v. Chr.); sie verließ

655 Saïs im Delta und brach nach Theben auf. Die Saïten orientierten sich

am Alten Reich und versuchten, die alten Wertvorstellungen eines

vermeintlichen Goldenen Zeitalters wieder einzuführen. Das ist vielleicht

der Grund, warum die Tochter des Pharao den Namen einer früheren Pharaonin

annahm: Diese Nitokris lebte in der 6. Dynastie (ca. 2325–2175 v. Chr.)

und ist offiziell als erste Pharaonin der ägyptischen Geschichte

anerkannt. Sie regierte von 2184 ab rund zwei Jahre; andere Forscher

nehmen zwischen sechs und zwölf Jahren Regierungszeit an. Von ihr gibt es

leider kein archäologisches Dokument, aber ihr Name findet sich in einer

offiziellen, von Ägyptern verfassten Königsliste. Unsere Nitokris

erreichte nach 16 Tagen Theben und erhielt von ihrer Vorgängerin in einer

formellen Geste alles, was diese besaß. Nach Zeiten der Wirren

versinnbildlichte ihr Amtsantritt die Vereinigung von Ober- und

Unter-Ägypten und damit ein neues starkes Reich. Sie war die zehnte

Gottesanbeterin und ließ den Palast der Gottesanbeterinnen restaurieren,

vor allem die Altäre, die Fußböden und die Küche. Zu ihrer Domäne gehörten

900 ha, die in vier Gauen Unter- und neun Gauen Ober-Ägyptens lagen.

Überliefert ist, dass sie und ihre Leute täglich mit 190 Kilo Brot, 6

Litern Wein, dazu mit Milch, Gemüse, Kuchen, Korn und Kräutern versorgt

wurden; pro Monat erhielten sie drei Ochsen, fünf Gänse, zwanzig Krug Bier

und andere Nahrungsmittel. Nikrotis die Große ist auf einer knapp einen

Meter hohen Statue der Göttin Thoëris mit abgebildet und verschmilzt dabei

mit der Göttin quasi zu einer untrennbaren Einheit. 594 adoptierte sie

ihre künftige Nachfolgerin als Tochter, regierte mit ihr noch neun Jahre

und starb nach einem reichen Lebenswerk 585 v. Chr. Sechzig Jahre später

eroberten die Perser Ägypten.

4. Persien

Humane Eroberer: Kyros und Dareios die Großen

Nun treffen wir eine königliche Gestalt, die immer noch vom Mythos

verschleiert, aber dennoch schon greifbar ist, und sie trägt auch in den

aktuellen Nachschlagewerken den Titel »der Große«. Im 2. Jahrtausend v.

Chr. wanderten indogermanische Stämme in den heutigen Iran ein. Dieser

Name tauchte allerdings erst im 3. Jahrhundert n. Chr. auf: In der

mittelpersischen Sprache Eran-schahr: Land der Arier. In der Antike

verstand man dagegen alle Landschaften darunter, in denen die Iranier

siedelten, also nicht nur das moderne Staatsgebiet Iran. Von den

iranischen Völkern bewohnten die Meder seit dem späten 9. vorchristlichen

Jahrhundert das Zagros-Gebiet und die angrenzenden Landschaften. Im 7.

Jahrhundert sind die Perser in dem offenbar nach ihnen benannten Gebiet

Parsa (eigentliches Persien, heute Fars) nachgewiesen. Weitere iranische

Stämme lebten im gesamten heutigen Gebiet des Iran und den nördlich

angrenzenden Räumen, aber auch im jetzigen Afghanistan; im Norden finden

wir seit dem ersten Jahrhundert v.Chr. vor allem die Saken und Sarmaten

und im Osten die Parther, Bakterer und Sogdier.

Schon im 4. vorchristlichen Jahrtausend war im

heutigen Khusistan eine Hochkultur entstanden; sie war bereits städtisch

und in den folgenden zwei Jahrtausenden stark von der mesopotamischen

Kultur geprägt (Elam). Ende des 7. Jahrhunderts wurde ein medisches

Großreich mit dem Mittelpunkt Ekbatana, dem heutigen Hamadan, gegründet,

das sich infolge der Vernichtung des Assyrerreiches durch die Meder noch

vergrößerte. Aber auch die Mederherrschaft wurde zerstört: durch Kyros den

Großen, der früher auch unter dem Namen Kurusch bekannt war. Er entstammte

dem Geschlecht der Teispiden und war schon der zweite König mit diesem

Namen. Geboren wurde er wohl um 600 v. Chr., gekrönt 559, damals

vielleicht noch ein Lehnsmann des Mederherrschers Astyages (der wohl sein

Großvater war; Meder und Perser waren eng mit einander verwandt) – ihn

stürzte er 550 mit Hilfe der Perser und medischen Verschwörern sowie den

Babyloniern als Bundesgenossen. Aber er unterjochte die Meder nicht,

sondern fügte sein Volk mit dem der Meder zu einer Einheit zusammen;

persischer und medischer Adel blieben gleich berechtigt; aus dem medischen

und persischen Kriegsvolk schmiedete er eine Armee, die unbesiegbar wurde.

Mit ihr eroberte er, nachdem er sich bereits einige kleinasiatische Reiche

unterworfen hatte, Lydien mit seinem berühmten Herrscher Krösus (546), der

seit ca. 560 an der Macht war und die ersten Goldmünzen in der Geschichte

prägen ließ (sein Reichtum ist noch heute sprichwörtlich), dem er aber

nicht nur das Leben rettete, sondern den er auch zu seinem Ratgeber

machte. Im selben Jahr fielen auch Sardes und später Babylonien. Nun

gehörten außer Assyrien und Babylon auch Lydien und das gesamte Kleinasien

zu seinem Reich, das im Westen bis zur Ägäis reichte. Im Osten erweiterte

er es bis zum Süden und Norden des Hindukusch (545 bis 540), bis zu den

Gebieten der dort lebenden Nomaden, die er befriedete. Er begründete die

Dynastie der Achaimeniden, die in den Generationen nach ihm noch sehr

bedeutend wurde. Seine Hauptstädte wurden Schuschan (Susa) und Ekbatana,

aber am liebsten hielt er sich in Pasargadae in seiner Heimat Persien auf,

wo er herrliche Paläste inmitten großartiger Parkanlagen erbauen ließ. Das

persische Weltreich wurde von Historikern als die größte politische

Organisation des vorrömischen Altertums und eines der best regierten

Reiche der Geschichte überhaupt angesehen.

Und was war Kyros für ein Mensch? Der

amerikanische Dichter Ralph Waldo Emerson (1803–1882) sagte von ihm, er

sei einer jener Herrscher von Geburt, bei deren Krönung sich alle Menschen

freuten. Er war ein Eroberer, aber auch befähigt zu weiser Verwaltung,

»königlich in Geist und Handeln«, gegenüber den Besiegten milde und

großmütig und selbst bei seinen Feinden beliebt und geachtet – diese

kämpften gegen ihn weniger verzweifelt, weil sie wussten, dass er sie

edelmütig behandeln würde. Er achtete auch ihre Kulte und Religionen,

gewährte ihnen vollständige Glaubens- und Religionsfreiheit und trug zur

Erhaltung der Andersgläubigen bei – keine Stadt und kein Tempel wurde

eingeäschert, und er brachte den fremden Gottheiten Opfer dar, was ihn

selbst mit den Babyloniern aussöhnte. Die Griechen betrachteten ihn als

größten Helden vor Alexander dem Großen, aber schmückten sein Leben mit so

vielen Geschichten aus, dass von ihm selbst, abgesehen von den objektiv

nachweisbaren Taten, nur eine Sagengestalt geblieben ist – und die

Tatsache, dass er von den Persern in ihrer Kunst als Vorbild für

Körperschönheit genommen wurde. Auf der Höhe seines Ruhmes fiel er 530 v.

Chr. in einem Kampf gegen die Massageten, die am Südufer des Kaspischen

Meeres wohnten und Einfälle in das Persische Reich gewagt hatten – ein im

Grunde unbedeutender Stamm, der einem so großen Herrscher das Ende

bereitete. – Kyros wird auch noch aus einem anderen Grund die Geschichte

überdauern: er befreite die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft

(539) und ließ sie in ihre Heimat zurückkehren, mitsamt ihrem Gold und

Silber aus Salomos Tempel, sowie Jerusalem wieder aufbauen, aus heutiger

Sicht eine seiner größten Taten …

Noch ein zweiter persischer Herrscher erhielt den Titel »der Große«. Nur

Experten würden allerdings heute noch Dareios I. den Großen kennen, wenn

er nicht die berühmte Schlacht von Marathon gegen die Griechen verloren

hätte.

Dareios I. war ein Perser und mit der Tochter

Atossa von Kyros dem Großen verheiratet. Zu seiner Zeit war die

griechische Welt schon recht ausgedehnt, aber davon später …

Dareios I. gilt Historikern als größter und

bedeutendster Herrscher des Persischen Reiches.

Geboren wurde er um 550 v. Chr. als Sohn des

Hystapes, des Satrapen von Parthien. Als der Sohn des Kyros, Kambyses, als

neuer Herrscher Persiens auszog, Ägypten zu erobern, war Dareios mit

dabei, doch er kehrte schnell zurück, als Kambyses, ein übler Kerl, der

keine der Tugenden seines Vaters geerbt hatte, im Angesicht einer Revolte

gegen ihn Selbstmord beging. Ein Usurpator namens Gautama, der sich für

Smerdis, den Bruder des Kambyses ausgab – Kambyses hatte den echten

Smerdis, also seinen Bruder, ermorden lassen – setzte sich auf den Thron,

aber er war nicht besser als Kambyses und wurde bald von sieben Adligen

gestürzt, die dann Dareios, der einer von ihnen gewesen war, auf den Thron

setzten. Das alles geschah im Jahr 522 v. Chr., aber in dieser Phase der

Unsicherheit nutzten viele Völker die Gunst der Stunde, um zu rebellieren

und sich gegen die fremde Herrschaft zu erheben. Nicht nur Ägypten und

Lydien, sondern auch u. a. Babylon, Susiana, Assyrien und Armenien, und

selbst Medien und Parsa verweigerten Dareios die Gefolgschaft. Dareios

schlug in zwei Jahren alle Aufstände mit großer Härte nieder, Ägypten

eroberte er ebenfalls zurück – wir kennen die Zeit seines Durchzuges durch

Palästina 518 bis 519 aus der Bibel, die große Zeit der Propheten Haggai

und Sacharja. Babylon musste er lange belagern, und nach seinem

schließlichen Sieg ließ er 3000 führende Bürger zu Abschreckung kreuzigen.

Doch er merkte nun, dass so ein riesiges Reich jederzeit für Krisen

anfällig sein würde und zu zerfallen drohte, dass sein Zusammenhalt und

Erhalt nur über eine tüchtige Verwaltung möglich sein würden, und so wurde

er mit den Worten eines Historikers »einer der einsichtsvollsten

Reichsverwalter der Geschichte«. Bis zum Ende des Römischen Reiches war

der von ihm geschaffene Staatsaufbau für andere Reiche beispielhaft. Er

teilte das Land in 20 (später 28) Satrapien, also Statthalterschaften, ein

und gab auf der Grundlage des Gesetzbuches des babylonischen Königs

Hammurabi (reg. 1792–1750 oder 1728–1686 v. Chr. je nach »mittlerer« oder

»kurzer« babylonischer Chronologie) ein eigenes heraus, das ihm den Titel

»Großer Gesetzgeber« einbrachte und noch von Plato gelobt wurde. Die

Anwendung wurde so stringent vorgenommen, dass selbst die Juden

anerkannten, dass dieses Gesetz unwandelbar und unabänderlich war. Für

mehr als zwei Jahrhunderte regierten Dareios’ Nachfolger gemäß diesem

Kodex, und Dareios sicherte seinem Reich damit für längere Zeit Ordnung

und Gedeihen.

Dareios hatte im Jahr 513 das Reich bis zum Indus

im Osten und nach Thrakien und Mazedonien im Westen ausgedehnt. Im Norden

drangen seine Truppen nach Süd-Russland und über den Bosporos und die

Donau bis zur Wolga vor, um die marodierenden Skythen zu befrieden, eine

Expedition, die fast in einem Debakel geendet hätte. In Ägypten eröffnete

er den Kanal neu, der den Nil und das Rote Meer verband, womit er die

Möglichkeit eines Schiffsverkehrs zwischen Ionien und Parsa ermöglichte.

Er war auch als Baumeister bedeutend und ließ neue Stadtstrukturen und

Gebäude in Susa, Ekbatana und Babylon schaffen; seine neue Hauptstadt

wurde Persepolis in Parsa, wo bewundernswerte Paläste entstanden.

Ernst wurde es während seiner Regierungszeit

wieder, als sich im Jahr 500 ionische Städte gegen ihn erhoben. Zwar wurde

der Aufstand schon drei Jahre später niedergeschlagen, doch Dareios

beschloss, eine Strafexpedition gegen Athen zu unternehmen, weil die Stadt

gewagt hatte, die ionische Sache tatkräftig zu unterstützen. Aber

vielleicht war das nur die halbe Wahrheit, vielleicht ging es ihm vor

allem um eine weitere Ausdehnung der Macht und ganz sicher nicht um die

Unterstützung der Demokratie, die in Athen Fuß gefasst hatte, wie er zum

Erstaunen der griechischen Historiker verkünden ließ. Was nun geschah, ist

bekannt: Die Hälfte der riesigen persischen Flotte und 20.000 Mann wurden

am Berg Athos vernichtet (492), und die Truppen, die über Land zogen,

wurden abgeschnitten und waren so spät dran, dass sie umkehren mussten.

Erst der zweite Vorstoß der Perser 490 begann erfolgreich; die Stadt

Eretria auf der Insel Euböa wurde erobert und zerstört, was ganz im

Widerspruch zur bisherigen persischen Politik stand. Aber dadurch war der

Verteidigungswille der Athener so entflammt, dass sie die persische Armee

bei Marathon besiegten und zum Rückzug zwangen – der Marathon-Lauf

erinnert noch heute an die Überbringung der Siegesnachricht vom

Schlachtfeld nach Athen, obwohl der ursprüngliche wohl nicht historisch

ist. Griechenland und damit das Abendland waren gerettet. Darios bereitete

zwar sorgfältig einen Rachefeldzug gegen die Griechen vor, aber inmitten

der Planungen starb er an einem Schwächeanfall 486 v. Chr. Sein Sohn

Xerxes verlor die Schlacht von Salamis 480 v. Chr. gegen die Griechen;

Marathon und dann endgültig die Schlacht von Salamis haben den Weg in die

westliche Gesellschaft ermöglicht. »Unter der Führung des ungebärdigen

athenischen demos bildete sich ein neuer, dynamischer, aufregender und in

mancher Hinsicht auch rücksichtsloser Westen heraus […] Was Aristoteles

zufolge ein unseliger ›Zufall‹ war, lenkte die westliche Zivilisation ein

für allemal in Richtung egalitärer Demokratie und kapitalistischer

Wirtschaft« (Hanson). Wie wäre die Entwicklung nach einem persischen Sieg

verlaufen? Dennoch bleiben die Verdienste von Dareios dem Großen

unvergessen.