Um 1710 gab es in Pennsylvanien etwa dreitausend Deutsche. Diese Zahl

erhöhte sich innerhalb von fünfzehn Jahren auf 125.000. Die Deutschen

stellten damit ungefähr ein Drittel der pennsylvanischen Bevölkerung. In

den südlichen Staaten wie Virginia oder Karolina bildeten sie nach den

Engländern und Schotten irischen Geblütes mit fünf Prozent die

drittstärkste Bevölkerungsgruppe.

Die Deutschen haben das amerikanische Kulturleben

wesentlich bereichert. Sie förderten die Lutherische und Reformierte

Kirche in Amerika. Auch die erste Katholikenversammlung in New York wurde

von einem Deutschen organisiert. Zahlreich, wunderlich und durch ihren

Beitrag zur amerikanischen kulturellen Entwicklung bedeutsam waren

verschiedene deutsche Sekten. Der erste Komponist der Neuen Welt, dessen

Werke veröffentlicht wurden (1730), war der Pfälzer Johann Konrad Beissel

(1690–1768), der eine Wiedertäufergruppe in Ephrata gründete. Hier

entstand eine der ersten Druckereien in der Neuen Welt. Das erste

amerikanische Wasserzeichen fand sich im Papier des Druckers Wilhelm

Rittinghausen (William Rittenhouse, 1644–1708) aus Mülheim an der Ruhr,

der 1688 nach Amerika kam und hier die erste Papiermühle baute. Als

einzige im 18. Jahrhundert stellten die Deutschen in Amerika als Töpfer

kunsthandwerkliche Artikel her. Die schönsten Glaswaren der Kolonialzeit

wurden von dem Badenser Caspar Wistar (1696–1752) und dem Kölner Heinrich

Wilhelm Stiegel (1729–1785), verfertigt; letzterer war, wie man heute

weiß, kein Baron, wie lange Zeit behauptet. Wistars gleichnamiger Enkel

(1761–1818), Professor in Philadelphia, wurde einer der bekanntesten

amerikanischen Anatomen und schrieb das erste amerikanische Lehrbuch über

Anatomie. Das erste Symphonieorchester in Amerika gründeten Mährische

Brüder 1744 in Bethlehem. Die ersten Karten von Süd Karolina und Georgia

stammten von dem Koblenzer Ingenieur Johann W. Von Brahm (1718–1799).

Christoph Dock (ca. 1698–1771), der die Schule in Germantown leitete, war

der erste große amerikanische Pädagoge. Er führte die Tafel in Amerika ein

und veröffentlichte 1750 seine »Schulordnung«, das erste pädagogische Werk

Amerikas. Güte und Liebe setzte er an die Stelle der Prügel, was ihm

später den Namen »deutschamerikanischer Pestalozzi« einbrachte. In den

Kolonien waren deutsche Bücher anteilmäßig nach den englischen an zweiter

Stelle vertreten. Großes Ansehen genossen deutsche Ärzte, und das

englisch-deutsche Wörterbuch des Leipzigers Christian Ludwig, der sich von

1684 bis 1695 in Neu England aufhielt, war in Europa und Amerika weit

verbreitet. Die erste Bibel in Amerika – abgesehen von einer Indianerbibel

– druckte 1743 der Westfale Christoph Saur (1693–1758) aus Laasphe in

Westfalen, der auch die erste erfolgreiche deutschamerikanische Zeitung

gründete.

Aber nicht nur in der kulturellen Entfaltung des

jungen Amerika waren die Deutschen von Bedeutung.

Ein leises Unbehagen beschlich den Angloamerikaner, wenn er die Erfolge

der Deutschamerikaner sah. Zwar blickte er verächtlich auf die ärmlichen

Pfälzer oder Salzburger herab, aber die kulturellen Inseln der Deutschen

und nicht zuletzt ihre Ablehnung der Sklaverei und ihr anfänglich meist

gutes Verhältnis zu den Ureinwohnern beunruhigten ihn. Von den Sekten ging

mehrfach der Versuch aus, die Deutschen in Amerika zu einen oder gar in

einer eigenen Kolonie zusammenzufassen. Wenn solche Versuche auch

erfolglos blieben und sich die Sekten sonst von der Politik fernhielten,

so wurden die Deutschamerikaner doch zu einem politischen Faktor. Sogar in

Philadelphia, wo der deutsche Einfluss geringer war als auf dem Land,

erregte er die Besorgnis verschiedener amerikanischer Politiker. Von sechs

Druckereien in Philadelphia waren zwei deutsch und zwei halbdeutsch. Es

existierten eine deutsche und eine halbdeutsche Zeitung. Die Straßennamen

waren in beiden Sprachen angeschlagen, manchmal sogar nur deutsch. Der

berühmte Politiker und Philosoph Benjamin Franklin (1706–1790) schrieb

1753: »Und ich vermute, dass in ein paar Jahren Dolmetscher in der

Versammlung gebraucht werden, um der einen Hälfte der Legislatoren zu

übermitteln, was die andere Hälfte sagt.« Dass Deutsch statt Englisch

beinahe Amtssprache in den Vereinigten Staaten geworden wäre, ist

allerdings eine Legende. Franklin unternahm auch mehrere erfolglose

Versuche, die Deutschen zu amerikanisieren.

Im 18. Jahrhundert hielten die Deutschen die Balance der Macht in der Politik in Pennsylvanien. Eine Reihe von Staatsgouverneuren kam im 18. und auch noch im 19. Jahrhundert aus der deutschen Bevölkerung. In den frühen Tagen Pennsylvaniens wurden Deutsche zwar selten in die gesetzgebende Versammlung gewählt, weil sie nicht englisch sprachen, aber ihre Stimmen waren von entscheidendem Gewicht. Ihren ersten Einfluss auf der politischen Bühne machten sie geltend, als sie auf Seiten der Quäker, denen sie ja in einiger Hinsicht ähnelten, gegen den königlichen Gouverneur Partei ergriffen und so den Einfluss der Quäker mehrten. Die Pennsylvanien-Deutschen und die Schott-Iren saßen an der Grenze der Zivilisation, bildeten deren Vorhut und einen Puffer gegen die Indianer. Verschiedentlich trugen sie in späteren Jahren die Hauptwucht der Überfälle. Die Schotten waren gegen die friedliche Politik der Quäker eingestellt. Zwischen diesen und den rauen Virginiern gab es immer Streit, der manchmal nur knapp an offenem Kampf vorbeiführte. Die Quäker behandelten – ähnlich wie deutsche Sekten – die Indianer möglichst gerecht; aber der Handel und der Profit standen bei ihnen – anders als bei den Deutschen – mit an erster Stelle. Dagegen war der Virginier ein Mann der Waffe, der die Indianer aus tiefstem Herzen hasste und immer zu vertreiben suchte. Der Quäker, der die Indianer stets verteidigte, verkaufte ihnen auch Gewehre und Munition, die die Indianer im Kampf gegen die Virginier verwendeten, und nahm dafür im Tauschhandel Pferde und Rinder, die den Virginiern von den Indianern gestohlen worden waren – und beides wissentlich und ohne Gewissensbisse. Dass die Indianer jeden Quäker ungeschoren ließen, während sie den Virginiern mit aller erdenklicher Grausamkeit begegneten, verschärfte die Gegensätze zwischen Virginiern und Quäkern, die noch dadurch vertieft wurden, dass die Virginier immer ein wenig königstreu waren, während die Quäker über sich nur Gott anerkannten.

Die Verhältnisse in den Grenzgebieten waren außerordentlich kompliziert. Quäker standen gegen Virginier und Neu Engländer – es konnte vorkommen, dass Indianer Quäker vor den Virginiern beschützten; die anderen Bevölkerungsgruppen neigten einmal auf die eine, einmal auf die andere Seite. Im Zwielicht standen oft die Deutschen, die zeitweise sogar als Werkzeuge der von Kanada aus gegen die Engländer operierenden Franzosen angesehen wurden. Einzelne Kolonien rivalisierten im Handel mit den Ureinwohnern; diese selbst waren untereinander zerstritten und verbündeten sich verschiedentlich mit den Weißen oder gegen sie.

Einer der besten Kenner der Indianer und der

Verhältnisse dieser wirren Zeiten war der Deutsche Johann Conrad Weiser

jr., dessen Vater 1710 die Pfälzer Flüchtlinge nach New York geführt

hatte. Damals war der Junge vierzehn Jahre alt; als sein Vater, vor der

Auswanderung Witwer geworden, wieder heiratete, riss er von zu Hause aus

und gründete selber eine Farm. Im Winter 1713 auf 14, als die Pfälzer vor

allem durch die Hilfe von Indianern überlebten, lernte er den

Irokesenhäuptling Quagnant kennen, der ihm Lehrmeister in der Sprache und

den Sitten des Stammes war, und lebte eine Zeitlang bei den Indianern.

1720 heiratete er Anna Eve Feck, die Tochter eines Pfälzer Einwanderers,

die ihm 15 Kinder gebar. Die meiste Zeit verbrachte er in den Jahren 1719

bis 1729 als Dolmetscher. Dann baute er sich in Tulpehocken in

Pennsylvanien eine neue große Farm.

Johann Conrad Weiser jr.

Weisers Freundschaft mit dem Irokesenhäuptling Shikellamy ließ ihn zu

einer der einflussreichsten Persönlichkeiten an der wandernden Grenze

werden. Zu der im 16. Jahrhundert von Hiawatha, dem »Roten Bismarck«,

geschaffenen Irokesenkonföderation gehörten die Stämme Seneka, Oneida,

Onondaga, Cayuga, Mohawk und später die Tuskarora. Als »Römer Amerikas«

unterwarfen sie sich in zweihundert Jahren ein Riesenreich. Sie griffen 28

Algonkinstämme, zwei Irokesenstämme und drei Siouxvölker an und besiegten

und unterwarfen die meisten. Jedoch rotteten sie die unterlegenen Völker

im Allgemeinen nicht aus, sondern gewährten ihnen zumeist Schutz und eine

untergeordnete Stellung in ihrer Liga. Die Irokesen gehören zweifellos zu

den interessantesten Stämmen Nordamerikas. Ihr Militarismus, ihre

Disziplin, ihre faire Art zu kämpfen, aber auch ihre Toleranz machten sie

zu den »Preußen Amerikas«, wie sie bisweilen genannt werden. Sie nahmen

die Grundzüge der Freudschen Traumdeutung vorweg, und ihre föderative

Verfassung gab den Schöpfern der Verfassung der USA manche Anregung. Die

Frauen hatten bei ihnen eine wichtige Rolle inne, wenn es sich auch nicht

wirklich um ein Matriarchat handelte. Sie waren kluge Diplomaten und

bildeten in den Auseinandersetzungen zwischen Franzosen und Engländern

stets das Zünglein an der Waage. In den unterworfenen Gebieten richteten

sie Statthalterschaften ein, um die Stämme dazu zu veranlassen, ihren

Weisungen zu gehorchen. Der »Agent« oder »Gouverneur« der Irokesen in

Pennsylvanien war seit 1728 Shikellamy, ein Cayuga (der nicht

französischer Herkunft war, wie vielfach behauptet wurde), der in der

Indianerstadt Shamokin – an der Stelle des späteren Sunbury – residierte.

Gemeinsam mit Weiser überwachte er die Beziehungen zwischen Indianern und

Weißen. Immer hielt er die Irokesen davon ab, die Franzosen zu

unterstützen, sein Einfluss auf die pennsylvanische Regierung ergab sich

durch die Bekanntschaft mit James Logan (1674–1751), dem Gouverneur, der

auch als Autor bekannt wurde, ein fester Freund der Indianer war, und nach

dem auch Shikellamys berühmter Sohn Tahgajutah (ca. 1725–1780) den Namen

Logan erhielt.

1731 veranlasste Weiser, nun offizieller Dolmetscher Pennsylvaniens, ein Treffen mit Irokesen-Häuptlingen in Philadelphia, wo es ihm und Shikellamy gelang, die Irokesen zu einem Pakt mit der pennsylvanischen Regierung zu bewegen. Diese erklärte sich einverstanden, den Irokesen eine Entschädigung für das Land zu zahlen, das die unterworfenen Stämme ohne deren Zustimmung verkauft hatten, und die Rechte der Irokesen anzuerkennen, die diese auf das Land der Delawaren am unteren Delaware hatten oder sich anmaßten. Die Teilnahme Weisers an den Verhandlungen war den Indianern stets Gewähr dafür, dass die Weißen es ehrlich meinten. 1736 reiste er nach Onondaga in der Nähe der heutigen Stadt Syracuse im Staat New York, zum Sitz der Irokesenliga und dem Ort ihrer Ratsfeuer, mitten im eisigen Winter, und Weiser kam nur durch die Hilfe von Indianern ans Ziel. Er verfasste den ersten Bericht dieser Art über seine Unternehmung. Auch an späteren Sitzungen der Oberhäupter der Irokesenliga, so 1743, nahmen er und Shikellamy teil.

In den folgenden Jahren, zwischen 1735 und 1741, betätigte sich Weiser auf religiösem Gebiet in der Gemeinschaft von Konrad Beissel, entzweite sich aber schließlich von ihm. Er war ein hochgebildeter Mann, der die deutsche und englische Sprache in Wort und Schrift beherrschte. Er besaß literarische Fähigkeiten, gestaltete ein Einweihungslied, und in seiner Farm standen eine Orgel und eine Bibliothek mit theologischen, juristischen und philosophischen Büchern. Er unterstützte auch die Arbeit von Christoph Saur und anderen Deutschamerikanern.

Seit dem Jahre 1740 war die Situation an der Grenze noch um einen Faktor komplizierter geworden. Nun erschienen bei den Indianern Missionare, die sich stets auch in die Politik einmischten und deshalb der weißen Bevölkerung bald verdächtig waren. Die – evangelische – Missionsarbeit ruhte fast ausschließlich auf Deutschen und dabei in der Hauptsache auf der Sekte der Mährischen Brüder.

Die Mährischen oder Böhmischen Brüder gab es seit der Mitte des 15. Jahrhunderts. Sie lehnten Eid, Kriegs-und Staatsdienst ab, und als Martin Luther (1483–1546) von der Katholischen Kirche ausgeschlossen wurde, folgten ihm auch die Mährischen Brüder. Die Gegenreformation zwang alle jene Angehörigen der Sekte, die nicht wieder katholisch werden wollten, zur Auswanderung. Bei Nacht und Nebel flohen sie 1722 unter der Führung von Christian David (1690–1751), der später in Amerika als Missionar wirkte, aus Böhmen. Auf dem Landsitz des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760) fanden sie eine gastliche Aufnahme und gründeten hier eine kleine Ansiedlung, Herrnhut. Daher hießen sie später auch Herrnhuter. Zinzendorf wurde 1736 Bischof der Brüdergemeinde und musste daraufhin Sachsen verlassen. Er begab sich nach Holland und später nach Westindien. 1739 traf er in Georgia ein, wo vier Jahre vorher schon die erste mährische Siedlung in Amerika, Moravia, entstanden war. Aber Zinzendorf führte alle Mährischen Brüder nach Pennsylvanien. Hier verzichtete er öffentlich auf seinen Adelstitel und brachte seine Schar in ein neues Bethlehem (Herrnhut) am Lehigh, das er am Weihnachtsabend 1741 einweihte. Dieser Ort, heute noch berühmt durch seinen Bach-Chor, blieb das geistige Zentrum der Mährischen Brüder in Amerika, von hier brachen Mitglieder der Sekte in andere Landesteile und ihre Missionare in die Wildnis auf.

Schon 1740 begann der Deutsche Christian Rauch unter

den Mohikanern von New York zu missionieren. Zwei Jahre später kam es zu

einer neuen Konferenz zwischen der pennsylvanischen Regierung und den

Irokesen. Der Grund war, dass die von den Irokesen teilweise beherrschten

Delawaren und Shawnee die pennsylvanische Besiedlung immer misstrauischer

betrachteten und ihre Stimme im irokesischen Bund gegen die Weißen

erhoben. Aber Weiser, der Abgesandte Pennsylvaniens, und der

Onondaga-Häuptling Canasatego (getötet 1750, wohl durch einen

profranzösischen Irokesen) wurden sich einig und festigten das Bündnis.

Canasetoga, der bei zahlreichen Verhandlungen mit den Weißen Wortführer

der Irokesen war und hier die Delawaren für ihre ohne Zustimmung der

Irokesen erfolgten Landverkäufe heftig angriff, und Weiser agierten häufig

eng verbunden. Und 1742 war es Weisers Einfluss auch zu verdanken, dass

Zinzendorf während einer Reise in die Wildnis, die er als Auftakt zu

organisierter Missionsarbeit unternahm, nicht von den Indianern getötet

wurde. Auf seinem Hof in Womelsdorf arrangierte Weiser dann ein Treffen

zwischen Zinzendorf und Häuptlingen der Sechs Nationen; Zinzendorf gelang

es mit Weisers Hilfe, eine günstige Stimmung bei den Indianern zu schaffen

und damit künftigen Missionaren das Leben zu erleichtern. Die Auswirkungen

zeigten sich bald. 1745 lud der bereits beschriebene berühmte

Mohawk-Häuptling Hendrick, der die deutsch-irokesische Freundschaft mit

begründete, die beiden deutschen Missionare David Zeisberger (1721–1808)

und Christian Friedrich Post zu seinem Stamm ein, damit sie Sprache und

Gebräuche erlernten. Zeisberger, damals vierundzwanzig Jahre alt, ist wohl

der bedeutendste deutsche Missionar in Amerika gewesen. Er war

siebzehnjährig nach Amerika gekommen und hatte 1743 seine Arbeit

aufgenommen. Lange stand er im Schatten des Ostpreußen Post, einer höchst

eigenwilligen Persönlichkeit, die in der Grenzgeschichte Pennsylvaniens

einen wichtigen Platz einnimmt. Post war 1742 mit 32 Jahren nach Bethlehem

gereist und hatte sich mit drei anderen Missionaren zu den Mohikanern

aufgemacht, deren Sprache er in kürzester Zeit erlernte. Sein

Einfühlungsvermögen verschaffte ihm Erfolg, aber als sich 1744 ein paar

Indianerstämme erhoben, machten die Siedler in Connecticut und New York

die Mährischen Brüder dafür verantwortlich. Post wurde erst eingesperrt,

dann ausgewiesen. Als er anschließend mit Zeisberger zu den Irokesen

reisen wollte, wurden beide erneut festgesetzt, weil sie angeblich gegen

die Interessen der Siedler des Staates New York arbeiteten. Weiser musste

seinen Einfluss geltend machen, damit sie wieder auf freien Fuß gesetzt

wurden, er nahm dann Zeisberger und einen anderen Missionar, Bischof

August Gottlieb Spangenberg (1704–1792), mit zum Onondaga-See, wo am 20.

Juni 1745 ein neuer Vertrag zwischen Engländern und Irokesen zustande kam.

Damals war seit einem Jahr ein neuer englisch-französischer Krieg im Gang,

in dem auch eine »Deutsche Kompanie« aus Pennsylvanien unter Hauptmann

Diemer gegen die Franzosen kämpfte. Weiser drängte auf die Neutralität der

Irokesen. Im Gegensatz zu ihm strebte der gebürtige Ire General Sir

William Johnson (1715–1774), der spätere britische Kolonial-Superintendent

für die Indianer, an, die Irokesen als Verbündete gegen die Franzosen zu

führen. Johnson, dessen Einfluss auf die Irokesen den Weisers manchmal

noch übertraf, hatte lange unter diesem Volk gelebt, war – wie Weiser –

ein Meister der indianischen Redekunst und wurde von den Mohawks adoptiert

und zum Häuptling gemacht. Weiser und Johnson vertrugen sich schlecht.

Johnson wollte die Irokesen für die Zwecke der Engländer benutzen, während

sie Weiser aus den Streitereien der Weißen heraushalten wollte. Dazu kam,

dass Weiser im Auftrag Pennsylvaniens verhandelte, Johnson aber aus dem

Staate New York kam. 1743 hatte Weiser sogar einen Krieg zwischen Virginia

und dem Irokesenbund verhindert und ein Jahr später Entschädigungen der

Irokesen in Maryland und Virginia erreicht. Durch diesen Vertrag von

Lancaster war die Führung New Yorks in den Verhandlungen mit den Indianern

endgültig auf Pennsylvanien übergegangen, was Johnson nicht gleichgültig

sein konnte. Und noch einmal erlebte Weiser einen Triumph, als er es

erreichte, dass die Irokesen im Krieg neutral blieben. 1748, zu Ende des

Krieges, schlossen Weiser und der Agent Captain George Croghan (ca.

1720–1782), ein Genie im Umgang mit den Indianern, in Logstown einen

Vertrag mit westlichen Stämmen; mit ihm konnte Pennsylvanien seine

Handelsbeziehungen bis zum Mississippi ausdehnen.

David

Zeisberger

Als Shikellamy am 6. Dezember 1748 starb, bedeutete das auch das Ende von

Weisers überragendem Einfluss. Shikellamy war auch ein Freund von

Zeisberger gewesen und hatte die Mission der Mährischen Brüder

unterstützt. Er bewies den Weißen allgemein Freundschaft und sorgte

vielfach für ihre Sicherheit. Wohl war er ein getaufter Katholik, aber er

interessierte sich für die Lebensweise der Mährischen Brüder, und als er

sein Ende nahen fühlte, begab er sich zu ihnen nach Bethlehem, um dort in

seinen letzten Tagen aufgenommen zu werden. Todkrank kehrte er dann aber

doch nach Shamokin zurück, wo die Mährischen Brüder, die ihre Mission hier

1741 eröffnet hatten, an seinem Sterbebett wachten. Als er starb, hielt

ihm gewissermaßen Zeisberger die Hand. Immerhin hatte Shikellamy den

Mährischen Brüdern beim Aufbau der Mission geholfen; er hatte den

Deutschen gezeigt, wie man die Felder richtig bestellt, und er hatte den

Missionaren irokesische Namen gegeben, weil ihre deutschen »so schwer

auszusprechen seien«. Als seine kleine Enkelin starb, wurde sie in einem

Sarg bestattet, den Deutsche gezimmert hatten, und in einem Hemd, das

deutsche Frauen für sie genäht hatten. Shamokin blieb auch nach seinem

Tode noch ein bedeutendes Handelszentrum, wo sich die unterschiedlichsten

Volksgruppen, Kulturen und Religionen trafen und mischten. »Nachdem 1758

eine Garnison errichtet worden war«, so heißt es in dem Standardwerk

›Germans and Indians‹ von 2002 (übersetzt durch den Verf., S. 52), »lebten

Soldaten, ihre Frauen und die ihnen gefolgten Dienstleute, Händler,

Missionare und ihre Familien eng zusammen mit Delawaren, Tutelo, Mahican,

Shawnee, Oneida, Cayuga und verschiedenen anderen Stämmen, die vorbei

kamen, und verkehrten mit ihnen. Zu jeder Zeit, so schien es, konnte man

betrunkenes Gegröhle, erfinderisches Fluchen sowie Hymnen hören, die in

Englisch, Deutsch und einer Anzahl Indianersprachen gesungen wurden.«

Die Freundschaft zwischen Deutschen und Indianern in Pennsylvanien und teilweise darüber hinaus beruhte zum großen Teil auf dem Wirken der Herrnhuter. Die Indianer hatten ein »besonders inniges Verhältnis zu den deutschen Missionaren, (…) und zwar deshalb, weil die Herrnhuter wirklich vorlebten, was sie predigten. Auch sie waren Exilanten in der Fremde und wurden wegen ihrer pazifistischen Haltung und ihrer fundamental-christlichen Lebensweise von anderen Amerikanern angefeindet. In den Missionsdörfern teilten sie ihren Alltag mit den Indianern: Sie gingen mit ihnen auf’s Feld, unterrichteten die Kinder, hielten Gottesdienste ab und besorgten den eigenen Haushalt. Meist lebten sie kaum besser als die Indianer.« (Wheeler: ›Deutsche Indianer‹, 2016/17, S. 22). Sie teilten auch das Schicksal der Indianer.

Weiser war über seine Tätigkeit als Unterhändler und Dolmetscher noch in anderer Hinsicht von Bedeutung. Er gründete die Stadt Reading in Pennsylvanien mit, und er erbaute mit Benjamin Franklin mit Hilfe von Deutschen entlang der Blauen Berge eine Kette von Forts. Die Besatzungen bestanden oft aus Deutschen, die sich mit ausgezeichneten Gewehren verteidigten. Die Kentucky-Büchse, die »Lange Büchse«, die dem Kentucky-Helden Daniel Boone den Namen gab, war von Deutschen erfunden worden, die in den Grafschaften Lancaster und Berks lebten und das dort gewonnene Eisen für die Läufe verwendeten. Da sie den Lauf 1,80 m lang machten, erhöhten sie die Treffsicherheit gegenüber früheren Gewehren; auch die Reichweite wurde durch Verringerung der Bohrung des gezogenen Laufes auf 8,5 mm gesteigert, und Zielvorrichtung und Abzug wurden gleichfalls verbessert.

Als Weisers Einfluss zurückging, nahm gleichzeitig der Einfluss von Zeisberger und Post zu. Zeisberger war bis zu seinem Tode in die komplizierte Grenzpolitik verstrickt. In den Verhandlungen mit den Indianern war er wegen seiner ausgezeichneten Kenntnisse der Eingeborenen unentbehrlich. All sein Tun war darauf gerichtet, den Indianern zu helfen. Bis 1763 wirkte er immer wieder unter den Irokesen, unter denen er sehr beliebt war. Aber noch mehr hatten es die Delawaren ihm angetan; bei ihnen missionierte er bis 1754 in Shamokin, so dass er schließlich als »Apostel der Delawaren« bezeichnet wurde.

Seine gefährlichste Reise unternahm Zeisberger im Jahre 1750 zusammen mit dem Missionar Johann Christian Friedrich Cammerhoff, der aus der Gegend von Magdeburg stammte und 1746 als Assistent von Bischof Spangenberg nach Pennsylvanien gesandt wurde. Dort wuchs der Einfluss des sympathischen jungen Mannes sprunghaft. Cammerhoff teilte die extreme Gefühlsbetonung, die mystischen Verzückungen und die Betonung der Leiden Christi bei den Pietisten. Er hatte Freude an einem phantastischen Symbolismus und war der Überzeugung, Gott erweise ihm eine besondere Gnade. Seine Gefühlsglut fand zwar bei Spangenberg wenig Anklang, dafür aber umso mehr bei den Indianern, die ihm großes Vertrauen entgegenbrachten. Am 15. April 1748 wurde er von den Oneida in den Stamm aufgenommen und »Gallichwio«, »Gute Botschaft« genannt. Seine größte Leistung bestand darin, dass er den einflussreichen Delawaren-Häuptling Tedyuskung (1700–1763) zum Übertritt zum Christentum bewegen konnte. Als 1750 die Irokesen in New York eine ihrer großen Ratsversammlungen abhielten, machten sich Zeisberger und Cammerhoff dorthin auf. In drei Monaten legten sie 1600 Kilometer zurück und erlebten die erstaunlichsten Abenteuer. So wurden sie mehrere Tage in einem Indianerdorf festgehalten und mussten um ihr Leben fürchten, als die Indianer beim Tanzen in Ekstase gerieten. Cammerhoff war derartigen Anstrengungen nicht gewachsen. Er starb 1751 an den Nachwirkungen der Reise, nicht ganz dreißig Jahre alt, von den Irokesen als Bruder betrauert, die von ihm sagten: »Er war ein ehrenwerter, aufrichtiger Mann, in dessen Herz kein Falsch zu finden war.« Noch dreißig Jahre später hörte Zeisberger den Namen Gallichwio bei den Irokesen, wo er mit Liebe erwähnt wurde. Inzwischen zog sich am Horizont das Gewitter zusammen, das sich im letzten englisch-französischen Krieg entladen sollte. Der Missionar Post, der nach einem kurzen Intermezzo in Labrador 1754 wieder nach Pennsylvanien gekommen war, erkannte die Zeichen der Zeit und setzte allen Einfluss daran, ein Bündnis zwischen Franzosen und Delawaren zu verhindern, was ihm allerdings nicht glückte. Als der Krieg nun tatsächlich ausbrach, kämpften die Delawaren und andere Algonkin-Stämme auf Seiten der Franzosen, während die Irokesen dank Weisers Einfluss zu den Engländern hielten. Dieser französisch-indianische Krieg, wie er genannt wurde, lief zwar dem Siebenjährigen Krieg in Europa parallel und wurde mit auf dem Kontinent entschieden, hatte aber durchaus seine eigenen Ursachen. Da die Engländer langsam von Osten nach Westen zogen, die Franzosen aber bereits von Norden und Süden her den Mississippi erreicht hatten, würden sich beide Nationen einst am Mississippi begegnen. Dazu kam der ständige Konkurrenzkampf im Handel mit den Indianern und die Angst der Engländer, die Franzosen könnten ihnen nicht nur die fettesten Bissen, sondern auch das Land im Westen wegnehmen. Als die Franzosen dann noch 1754 die Übergabe eines Forts verlangten - das Fort hieß Necessity und der junge Kommandant George Washington –, waren die Feindseligkeiten eröffnet.

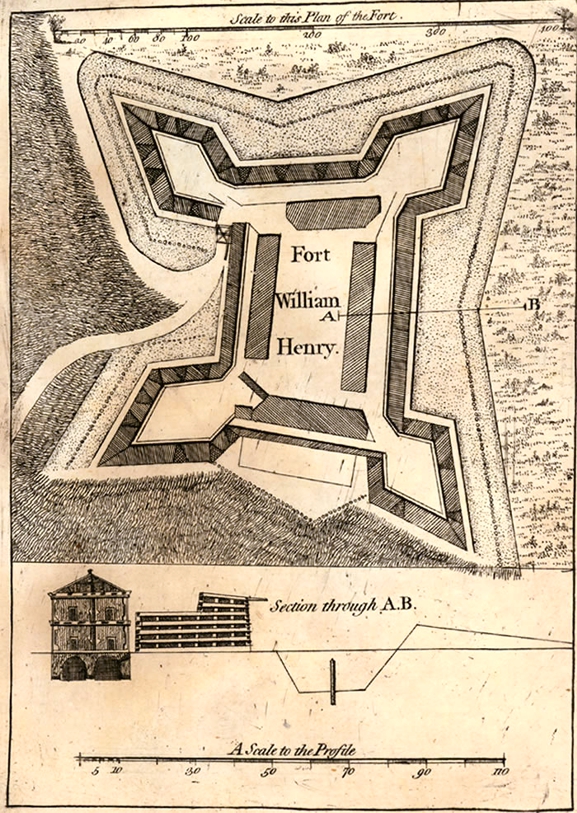

1755 entbrannte der Krieg mit aller Heftigkeit. Eine Schlüsselstelle hatte das Fort Du Quesne, das heutige Pittsburgh, in Pennsylvanien inne, mit dem die Franzosen große Teile der Kolonie beherrschten. Aber der Versuch, es einzunehmen, endete mit General Braddocks traurig – berühmter Niederlage am Monongahela. Edward Braddock (1695–1755) war von pennsylvanien-deutschen Farmern mit Vorräten versorgt worden. Benjamin Franklin hatte für ihn in Lancaster 150 Conestoga-Wagen und 1500 Pack- und Reitpferde zusammengebracht. Der Nachschub für Braddock und nach ihm für viele englische Regimenter rollte auf Conestoga-Wagen aus Pennsylvanien nach Norden. Hatten die Engländer hier versagt, so gelang es Sir William Johnson mit Hilfe der Irokesen doch im selben Jahr, einen Erfolg zu verzeichnen. Schuld an der Aufregung war Fort Crown Point an der Südspitze des Champlain Sees, von dem sich die Engländer schon lange bedroht fühlten. Als Johnson den Feldzug gegen das Fort vorbereitete, überredete er auch seinen Freund Hendrick, ihn mit 300 Irokesen zu begleiten. Mit 2200 Mann aus verschiedenen Kolonien marschierte Johnson zum Georgsee, wo er Fort William Henry anlegte, nicht ahnend, dass die Franzosen schon zum Gegenschlag ausholten. Kommandant der Franzosen war der sächsische Baron Ludwig August Dieskau (1701–1767), der es in französischen Diensten bis zum Brigadegeneral gebracht hatte. Während Johnsons Regimenter nach Norden zogen, wurden sie von Dieskaus Truppen im Süden umgangen. Als Johnson die Gefahr im Rücken erkannte, teilte er gegen Hendricks Rat seine Streitmacht und sandte die eine Abteilung nach Fort Edward, um den Nachschub aus dem Süden zu sichern. Diese Abteilung stolperte am 8. September 1755 direkt in Dieskaus Hinterhalt hinein; zu den zahlreichen Toten gehörte auch der alte Hendrick. In wilder Flucht stürmten die Engländer nach Fort William Henry zurück, und Dieskau setzte nach. Aber nun verließ ihn das Glück. Seine Angriffe auf das Fort wurden abgeschlagen, und er selbst fiel, aus vier Wunden blutend, den Engländern in die Hände. Daraufhin flohen die Franzosen. Die rasenden Irokesen forderten Dieskau, um ihn am Marterpfahl als Rache für Hendricks Tod ebenfalls zu töten. Johnson konnte das verhindern, und Dieskau blieb Gefangener bis zum Ende des Krieges.

Das Jahr 1755 bescherte Pennsylvanien auch den ersten Indianerkrieg. Post traf in diesem Jahr in Bethlehem ein und warnte vor einem Angriff der Delawaren unter Tedyuskung. Aber er kam zu spät. Im November fegte der rote Sturm über die Kolonie, dem viele Herrnhuter zum Opfer fielen. Gnadenhut, das spätere Wilkes-Barre, wurde ebenso wie Bethlehem zerstört; Bischof Spangenberg verteidigte sich mit den Überlebenden gegen neue Angriffe, bis Franklin zum Entsatz heranrückte.

Nach diesen Ereignissen verloren die Quäker in Pennsylvanien an Einfluss. Deutsche Grenzsiedler brachten einige ihrer Toten nach Philadelphia. Dann drangen 400 in den Versammlungsraum ein und verlangten Schutz vor den Indianern. Sie wechselten zu den Schott-Iren über und entrissen in den Wahlen von 1756 den Quäkern die Macht in der Kolonie. Johann Conrad Weiser, der den Handel der Quäker und ihren übertriebenen Pazifismus ablehnte, riet seinen Landsleuten, gegen die Quäker zu stimmen. Er gehörte damals zu den wenigen Deutschen, die durch ihre Stellung größeren politischen Einfluss hatten. Er war Friedensrichter in verschiedenen Grafschaften gewesen und war wahrscheinlich der einzige Deutsche, der in Kolonialzeiten jemals dieses Amt innehatte. Bis zu seinem Tode war er Oberrichter der Grafschaft Berks.

Die Geschichte des englisch-französischen Krieges verlief wechselvoll. Die Engländer lernten aus ihren anfänglichen Fehlern und passten sich mit der Zeit dem Urwaldkampf an. Pionier darin, die Engländer mit den Erfordernissen der Wildnis vertraut zu machen, war Robert Rogers (1727–1795), der mit seinen Rogers’ Rangers zum Schrecken der Wälder wurde. Auch Weiser, inzwischen schon in Ehren ergraut, führte mehrfach Expeditionen gegen die Franzosen. Vor allem aber wurde er bei Verhandlungen mit Indianern stets um Rat gefragt.

Nach Braddocks Niederlage wurde der Schweizer Offizier Jacques Prevost beauftragt, in Amerika vier Bataillone zu organisieren. Viele der Soldaten, die in englischem Soldatenrock kämpften, waren schon im französisch-indianischen Krieg Deutsche. Prevost selbst hatte vierzig deutsche Offiziere bei sich, als er Amerika erreichte. Er rekrutierte vor allem Pennsylvanien-Deutsche; als Entstehungsdatum des bekannten Regiments der Royal Americans wird der 25. Dezember 1756 genannt. Das erste Bataillon wurde dem Schweizer Obersten Henry Bouquet (1719–1765) unterstellt, das zweite führten später Captain Andreas Wetherholt und Leutnant Samuel Weiser, ein Sohn des alten Grenzers. Während bei den Royal Americans auch einige Engländer dienten, setzte sich das Second Pennsylvania Regiment nur aus Deutschen zusammen.

Die Royal Americans nahmen an den meisten Schlachten

zwischen 1757 und 1763 teil. Das dritte Battaillon erlebte die Belagerung

von Fort William Henry am Georgsee mit, das Oberst George Monroe an den

französischen General Marquis de Montcalm (Louis Joseph de, Marquis de

Saint-Veran Montcalm-Gozon, 1712–1759) übergeben musste – ein tragisches

Ereignis, das durch den ›Lederstrumpf‹-Erzähler James Fenimore Cooper

(1789–1851) im ›Letzten Mohikaner‹ berühmt geworden ist. Das erste

Bataillon unter Bouquet wurde gegen Fort Du Quesne eingesetzt, das 1758

erneut Ziel einer groß angelegten Kampagne, diesmal unter General Forbes,

war.

Fort William Henry

General John Forbes (1710–1759) führte 6400 Soldaten mit, Bouquet war ihm

als Stellvertreter zugeteilt. Aber nicht den Soldaten gebührt die Ehre,

das Fort für die Engländer gewonnen zu haben, sondern dem deutschen

Missionar Post. Er und ein gewisser Charles Thompson hatten sich 1758 mit

Tedyuskung und zwei anderen Häuptlingen getroffen und eine spätere

Verhandlung am Ohio vereinbart. Post wusste, dass ein Brechen der Allianz

zwischen Delawaren und Franzosen das Ende des französischen Einflusses in

Pennsylvanien zur Folge hätte. Deshalb reiste er mit Isaak Stille zum

Ohio, wo eine bedeutende Verhandlung mit Angehörigen verschiedener Stämme:

Delawaren, Shawnee u. a., stattfand. Über mehrere Tage erstreckte sich die

Verhandlung, und Post überflügelte, nachdem er eine Zeitlang um sein Leben

hatte fürchten müssen, zu guter Letzt die diplomatisch klugen Franzosen

und gewann die Stämme für die Engländer. So fand Bouquet, als er mit

seinen Pennsylvanien-Deutschen im Winter Fort Du Quesne erreichte, nur

noch Trümmer davon vor. In aller Eile hatten es die Franzosen in Brand

gesteckt und waren abgezogen. Durch die Einnahme des Forts erhielten die

Engländer die Kontrolle über Pennsylvanien, und das verschaffte ihnen

entscheidende Vorteile in den nächsten Jahren. Zu Ehren seines

Premierministers nannte Forbes das Fort Pitt. Post, dem die Einnahme des

Forts zu verdanken war, hatte nacheinander mehrere Indianermädchen

geheiratet und hinterließ mehrere Kinder, er starb nach einem weiteren

abenteuerlichen Leben 1785 in Germantown.

Nun wurden die Engländer immer erfolgreicher, ein Fort nach dem anderen mussten die Franzosen räumen. Ins Herz von Neu Frankreich stieß General James Wolfe (1727–1759) vor, der sich vor Quebec festsetzte. Das zweite und dritte Battaillon der Royal Americans erlebten die Eroberung der Feste mit, die bis dahin als uneinnehmbar gegolten hatte. Aber das Wort »unmöglich« gab es für den jungen, kränklichen General nicht, der von flammender Energie und eisernem Willen beseelt war. Am 13. September 1759 erkletterte er mit dem größten Teil seiner 4000 Soldaten die steilen Klippen zu den sogenannten Abrahamsfeldern – in der Nacht, eine Tat, die bis dahin als »unmöglich« angesehen worden war. In der folgenden Schlacht wurde Quebec erobert – Wolfe und Montcalm kamen dabei ums Leben.

Nun war die Kapitulation der Franzosen nur noch eine Frage der Zeit. Im Sommer 1760 stand General Jeffrey Amherst (1717–1797) vor den Toren Montreals, die der Gouverneur von Neu Frankreich widerstandslos öffnete. Indessen führte Robert Rogers 200 Mann des ersten Battaillons der Royal Americans nach Westen und nahm mit ihnen die Forts Vanango, Le Boeuf und Machault ein, die die Überlandroute zwischen den Großen Seen und dem Ohio kontrollierten.

Das Jahr 1760 brachte das Ende vom

französischen Traum eines französischen Kanada. Im Jahre 1760 traf –

weitab von allen großen weltpolitischen Entscheidungen – Pennsylvanien ein

großer Verlust. Am 13. Juli starb in Womelsdorf Johann Conrad Weiser, eine

der bedeutendsten Gestalten in der Grenzgeschichte Pennsylvaniens, die

merkwürdigerweise hierzulande nahezu unbekannt geblieben ist; er fiel der

Cholera zum Opfer. Weiser hatte sich stets um den Frieden zwischen Weißen

und Indianern bemüht, aber die Zeiten hatten sich gewandelt – der Friede

war gestorben – es setzte das düstere Schauspiel des Kampfes des Roten

Mannes um seine Heimat im amerikanischen Mittelwesten ein.