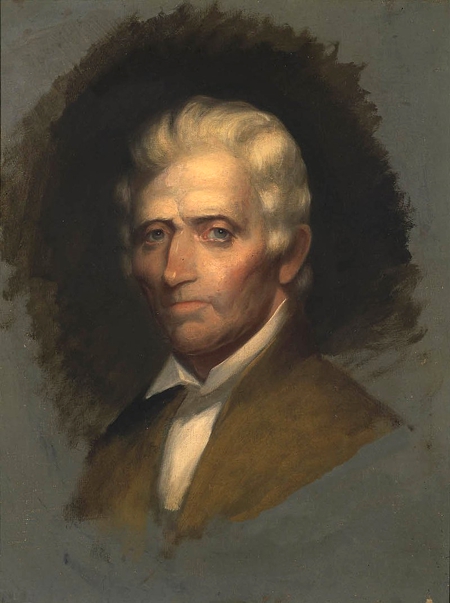

Friedrich Wilhelm von Steuben, Gemälde von Ralph Earl.

In dem halben Jahrhundert, das zwischen dem Aufstand Pontiacs und dem

Schlachtentod Tecumsehs lag, vollzog sich die weltgeschichtlich so

bedeutsame Gründung der Vereinigten Staaten. Der deutsche Anteil an der

Entstehung der USA würde Bände füllen. Schon als die »Pilgerväter« den

Anker der »Mayflower« lichteten, nahmen sie deutsches Ideengut mit. Die

Fundamental Orders von 1639, mit denen Thomas Hooker (1586?–1647) seiner

Gründung Connecticut vermutlich den ersten Verfassungsentwurf der Welt

schenkte, basierten zum Teil auf den Lehren Martin Luthers. Und dass Roger

Williams (1603?–1683), der Gründer von Rhode Island, »Vater der

amerikanischen Demokratie« genannt wird, beruht darauf, dass er eine

konstitutionelle Regierung im Sinn hatte und in seiner Gründung die

Gewissensfreiheit sicherte und Volksabstimmungen vorsah – er wurde dazu

von Luthers Gedanken angeregt. Dass auch der anfangs so harte Puritanismus

im Verlauf von hundert Jahren weicher wurde, ist großenteils dem Einfluss

des deutschen Pietismus zu verdanken.

Der erste Kongress der Kolonien kam 1690 durch

den Einfluss des damaligen Gouverneurs von New York, des Frankfurters

Jakob Leisler (geb. 1640), zustande. Hier dokumentierte sich das

Zusammengehörigkeitsgefühl der Kolonien zum ersten Mal. Zwar wurde

Leisler, der nach der Vertreibung der Stuarts vom englischen Thron 1689

vom Volk zum Gouverneur gemacht worden war, 1691 als Hochverräter gehenkt,

weil der vom König bestellte Gouverneur verjagt worden war, aber seine

Maßnahmen hatten doch weitreichende Wirkung, seine Ehre wurde schon 1695

vom englischen Parlament wiederhergestellt.

Eine Generation später, 1735, war mit dem Namen

des deutschen (Pfälzer) Zeitungsverlegers Johann Peter Zenger (1697–1746)

in New York der erste bedeutende Sieg der Pressefreiheit der Geschichte

verbunden. Als in Zengers Zeitung Artikel gegen den New Yorker Gouverneur

erschienen, wurde Zenger eingesperrt, aber bald in einem

aufsehenerregenden Prozess gemäß dem Grundsatz freigesprochen, dass die

Veröffentlichung von Wahrheiten in keinem Fall eine Schmähung darstelle.

Das Urteil erhielt den Namen »Morgenstern der Freiheit, die Amerika

revolutionierte«.

Als die Kolonien 1775 vom Mutterland abfielen,

trugen die Deutschen in Amerika entscheidend zum Sieg der Revolution bei.

In Pennsylvanien widersetzten sie sich immer den Bestrebungen, die Kolonie

zu einer königlichen Provinz zu machen. Sie liebten die Freiheit und sahen

im König einen Tyrannen. Sie und die Schotten irischen Geblüts, die

sogenannten Schott-Iren, gaben den Ausschlag, dass auch Pennsylvanien

abtrünnig wurde. Wohl gab es eine Anzahl deutscher Siedler, die auf

englischer Seite kämpften, aber die Mehrzahl bekannte sich zum Gedanken

der Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeitserklärung wurde zuerst in einer

deutschamerikanischen Zeitung gedruckt. Die Pennsylvanien-Deutschen

versorgten die amerikanische Armee mit Vorräten. Der deutsche Bäcker

Christoph(er) Ludwig (1720 oder 1724–1809) aus Gießen konnte aus 100 Pfund

Mehl 130 Pfund Brot backen und wurde deshalb von George Washington

(1732–1799), dem Oberbefehlshaber der Armee und späteren ersten

amerikanischen Präsidenten, »mein aufrichtiger Freund« genannt. Die

Pennsylvanien-deutschen Jägerregimenter, nach denen Washington rief, waren

bei den Engländern gefürchtet, weil sie zweimal so schnell schießen

konnten wie diese, und Washington vertraute sich einer deutschen Leibwache

an. Als die Engländer während des Krieges Philadelphia eroberten, floh der

Kongress in die deutsche Ortschaft York.

Deutsche Offiziere trugen zum Sieg der

amerikanischen Sache bei. Washingtons Freund General George Weedon hieß

eigentlich Gerhard von der Wieden (ca. 1730–1793) und zeichnete sich

verschiedentlich aus. Heinrich Lutterloh wurde Quartermaster-General

(Generalquartiermeister). Baron Jean de Kalb (geb. 1721) hieß ursprünglich

Johann Kalb, war in Bayern als Kind von Bauern zur Welt gekommen und,

nachdem er von zu Hause weggelaufen war, in französische Dienste getreten.

Er und sein Protegé, der junge Marquis de Lafayette (1757–1834), kamen als

Freiwillige nach Amerika und erhielten Generalsposten – Kalb fiel 1780 in

der Schlacht von Camden. Aus Pennsylvanien kam General John Peter

Muehlenberg (1746–1807); sein Großvater war der Grenzer Weiser, sein Vater

der erste große Förderer der lutherischen Kirche in Amerika, seine Brüder

waren hervorragende deutschamerikanische Gelehrte, und er selbst, der sich

in zahlreichen Schlachten auszeichnete, galt den Pennsylvanien-Deutschen

als »größter Held nach Washington«.

Am bedeutendsten unter den Deutschen in Amerika

zu dieser Zeit war natürlich der preußische Baron Friedrich von Steuben

(1730–1794), der im Siebenjährigen Krieg Adjutant Friedrichs des Großen

gewesen war. Der »große deutsche Offizier«, wie ihn der Kentucky-Held

Daniel Boone einmal nannte, bot dem amerikanischen Kongress seine Dienste

an und wurde 1778 zum Generalinspekteur der gesamten Kontinentalarmee

ernannt. Damals hatte die amerikanische Armee ihren Tiefpunkt in jeder

Hinsicht erreicht. Steubens Bemühungen ist es zweifellos zu verdanken,

dass sie schon bald nach seiner Ankunft eine so glänzend organisierte und

disziplinierte Streitmacht wurde; Steubens Leistung gehört zu den

bemerkenswertesten dieser Art in der Weltgeschichte. Bei allen

strategischen und verwaltungstechnischen Problemen zog man ihn zu Rate.

Als Befehlshaber einer der drei vor Yorktown stehenden Divisionen trug er

schließlich zur Niederlage der Engländer bei, die durch die Übergabe von

Yorktown 1781 besiegelt wurde. Die letzte offizielle Handlung Washingtons,

bevor er sein Kommando über die Kontinentalarmee abgab, war ein Brief, in

dem er Steuben für seine Verdienste dankte. Steubens Geist lebte fort im

Geist der Militärakademie von West Point.

Durch General Steuben wurde die amerikanische

Armee den besten englischen Regimentern ebenbürtig, und diese waren wie

schon im französisch-indianischen Krieg deutsche. Im englischen

Soldatenrock kämpften etwa 30.000 Deutsche, von denen etwa 17.000 ihre

Heimat wiedersahen. Die wenigsten waren allerdings Freiwillige, die

meisten dieser armen Teufel waren von deutschen Fürsten an die Engländer

vermietet worden. Das beste Geschäft hatte der hessische Landgraf gemacht,

so dass der Name »Hessians« auf alle Deutsche in englischen Diensten

angewendet wurde. In Amerika waren sie verhasst, auch in Pennsylvanien war

»Du verdammter Hess« das schlimmste Schimpfwort. Im Verlauf des Krieges

änderte sich allerdings ihnen gegenüber die Stimmung, da sie meist

freundlich und ritterlich auftraten. Als die deutsche Besatzung aus Rhode

Island abzog, wurde den Frauen verboten, aus den Häusern von New Port zu

schauen, weil man befürchtete, sie könnten die beliebten Soldaten

zurückhalten.

Hessischen Soldatenwerbern war auch der nachmals

bekannte Schriftsteller Johann Gottfried Seume (1763–1810) in die Hände

gefallen. Als er 1782 zwangsweise nach Amerika kam – nach Halifax in der

östlichsten kanadischen Provinz Nova Scotia – war der Krieg praktisch zu

Ende, aber er musste hier noch etwa ein Jahr in der Garnison verbringen.

Sehr angetan berichtet er von den Indianern, wahrscheinlich Mohawks, die

ihn nicht nur durch ihren wohlgeformten Körperbau und ihre ebenmäßigen

Gesichtszüge beeindruckten, sondern auch durch ihre freundliche und

offenherzige, ja freundschaftliche Art. Er befürchtete schon damals die

Vertreibung der Indianer durch die Europäer. Seume wurde vor allem durch

sein dreibändiges Werk ›Spaziergang nach Syrakus‹ (1803) berühmt.

Die hervorragendsten Offiziere der »Hessians«

waren General Wilhelm von Knyphausen (1716–1800), der sogar einmal die

Chance hatte, englischer Oberbefehlshaber in Amerika zu werden, und

General Friedrich Adolph von Riedesel (1738–1800), der den Feldzug von

General John Burgoyne (1722–1792) 1777 mitmachte. Burgoyne wollte von

Kanada aus die Kolonien einzeln niederzwingen. Vergeblich bemühte sich

Riedesel, die Fehler Burgoynes zu verhüten und die schließliche schwere

Niederlage bei Saratoga zu verhindern.

Als einziger der deutschen Fürsten hatte sich

Friedrich der Große (geb. 1712, reg. 1740–1786) geweigert, deutsche

Soldaten an England zu verschachern. Der »Alte Fritz« war auch der erste,

der die jungen Vereinigten Staaten anerkannte und mit ihnen einen

Freundschafts- und Handelsvertrag schloss (1785), womit er ihnen ihren

anfänglich steinigen Weg erleichterte. Die großen Schlachten fanden im

Osten statt, der Westen hatte seine eigene Geschichte.

Friedrich Wilhelm

von Steuben, Gemälde von Ralph Earl.

Als der französisch-indianische Krieg 1763 durch einen Friedensvertrag

beendet war, führten ihn die Indianer auf eigene Rechnung fort. Durch ihre

arrogante Haltung hatten sich die Briten bei den mit den Franzosen

verbündeten Indianerstämmen verhasst gemacht. Die Franzosen hatten im

Umgang mit den Ureinwohnern stets die bessere Hand gehabt, sie behandelten

die Indianer als Freunde, die Briten dagegen sahen die Indianer nur als

Fremdlinge und Barbaren an. General Amherst hatte sogar empfohlen, den

Indianern mit Blattern verseuchte Decken zu schenken, um sie zu infizieren

und auszurotten. Als die französischen Truppen das Land räumten, brach für

die Stämme an den Großen Seen und im Mittelwesten, die Chippewa, Ottawa,

Menomini, Delawaren, Shawnee, Miami und Potawatomi eine Welt zusammen;

plötzlich sahen sie sich mit wachsenden Scharen englischer Siedler und

Grenzer konfrontiert, die ihre Jagdgründe entweihten und auf jeden

Indianer feuerten, der ihnen vor die Flinte kam.

Der Leiter der großen Erhebung von 1763 war ein bedeutender Indianer, ein Ottawa, Pontiac (ca. 1720–1769), der sich zum Oberhaupt eines großen Indianerbundes aufschwang. Mit seinen indianischen Streitkräften überrannte er das Land, von zwölf Forts nahm er acht ein, die Grenze wurde vom Grauen erfasst. In Fort Sandusky am Erie-See befehligte der deutsche Fähnrich Paulli. Er wurde von den Indianern gründlich überrumpelt und in die Gefangenschaft geschleppt. Man stellte ihn vor die Wahl, eine Squaw zu heiraten oder zu sterben – Paulli wählte das erstere und konnte später entkommen.

Pontiacs Siegeszug wurde vor Fort Pitt und Detroit zum Stehen gebracht. Detroit belagerte Pontiac selbst lange Zeit vergeblich, zum ersten und letzten Mal in ihrer Geschichte wurde eine Belagerung von Indianern längere Zeit aufrechterhalten. Zum Entsatz des Forts rückte Hauptmann Detzel heran, der ein Adjutant Amhersts gewesen war und wahrscheinlich aus Hessen oder der Pfalz stammte. Er führte auch den Ausfall am 31. Juli, wurde aber von Pontiac geschlagen und kam ums Leben, als er einen Verwundeten retten wollte. Erst im Oktober gab Pontiac die Belagerung auf.

In diesem Krieg waren auch die

christlichen Indianer nicht sicher. Der Gouverneur von Pennsylvanien bot

ihnen daher in den Militärunterkünften von Philadelphia Unterschlupf, und

der Missionar Zeisberger nahm sich ihrer an.

Zu dieser Zeit war Henry Bouquet Kommandant an der Westfront. Die Forts im

Westen waren zumeist von Angehörigen des Royal American Regiment besetzt.

Mit diesen Truppen, die vorher noch nie einen Indianerkrieg mitgemacht

hatten, marschierte Bouquet ins Indianergebiet. Einer seiner besten

Offiziere war John Philip De Haas (ca. 1735–1786), der aus einer alten

preußischen Familie stammte. Seine Eltern waren aus Brandenburg ins

Elsass, dann nach Holland und schließlich 1737 nach Pennsylvanien

ausgewandert.

Am Bush Run, nördlich von Fort Pitt, auf dem Farmgelände des Deutschen Andrew Byerly, warteten die Indianer in großer Übermacht, konnten aber dem geschlossenen Bajonettangriff Bouquets nicht standhalten und wurden vernichtend geschlagen. Schließlich waren die Royal Americans auch dabei, als Bouquet mit den Indianern am Muskingum Frieden schloss. Das ganze Gebiet östlich des Ohio wurde dem Zutritt des weißen Mannes geöffnet; man glaubte allerdings, Ruhe werde erst mit Pontiacs Tod einkehren – 1769 wurde er von einem gedungenen Mörder erstochen.

Inzwischen waren die ersten Forscher nach Kentucky vorgedrungen, ins »Land des Grünen Rohres« oder in die «Finsteren und Blutigen Gründe«, wie es später genannt wurde. Infolge der Rivalitäten zwischen Franzosen und Engländern hatten sich letztere schon lange beeilt, auch den Ohio, den »Schönen Fluss«, zu erforschen, und im Zuge dieser Expeditionen gelangten der Arzt und Landherr Dr. Thomas Walker (1715–1794) bereits 1750 und ein Jahr später der bedeutende Grenzer Christopher Gist (ca. 1706–1759) nach Kentucky. Aber ihre Berichte lösten keine Landsuche aus, und während Gist das heutige West Virginia für die Besiedlung öffnete und weiter im Süden schon deutsche Pioniere die ersten Niederlassungen in Tennessee gründeten, wusste man noch immer wenig von Kentucky. Zudem war eine Besiedlung westlich der Appalachen durch eine Proklamation König Georgs III. (geb. 1738, reg. 1761-1820) von 1763 verboten.

1766 brachen abermals zwei Grenzer ins »Land des Grünen Rohres« auf. Der eine war ein Sohn deutscher Einwanderer aus Philadelphia, Georg Michael Holstein (1748–1815), der sich später Mike Stoner nannte; der Name seines Gefährten ist später bekannt geworden: James Harrod (1742–1793), einer der bedeutendsten Siedler in Kentucky – Mike Stoners Taten gerieten in Vergessenheit. Beide erforschten die Ströme Ohio und Cumberland und stießen bis zum Stone River vor.

Zwei Jahre später verkauften die Irokesen Kentucky an die Weißen, obwohl es ihnen gar nicht gehörte. Anspruch konnten auf Kentucky einige Stämme erheben; sie betrachteten es als Jagdgründe; aber nach dem Verlassen der alten Handelsstadt der Shawnee Eskippakithiki in der heutigen Grafschaft Clark gab es in Kentucky keine dauerhaften indianischen Siedlungen mehr. Dennoch war das Land kein »Niemandsland«, sondern indianisches Territorium, das besonders die Shawnee beanspruchten.

Nach dem Verkauf ging der Händler John

Finley nach Kentucky. Bei seiner Rückkehr überredete er den Mann, der als

eigentlicher Erschließer Kentuckys in die Geschichte einging, mit ihm

einen Zug nach Kentucky zu unternehmen. Es handelte sich um »Old Danny«,

Daniel Boone (1734–1820), den »Lederstrumpf«, die »Lange Büchse«, der

durch Coopers Lederstrumpf-Erzählungen unvergesslich geworden ist. Es hieß

eine Zeitlang, Boone sei deutscher Abstammung gewesen, doch haben neuere

Forschungen diese Annahme als hinfällig erwiesen. Boones Vorfahren waren

Quäker, aber er wuchs in einer Pennsylvanien-deutschen Gemeinde auf;

manche seiner Eigenschaften, vor allem das Fehlen jeglichen Indianerhasses

oder die den Virginiern fremde Naturverbundenheit, lassen sich damit

erklären.

Daniel Boone, 1820

erstelltes, unvollendetes Ölgemälde von Chester Harding.

Boone hatte nach einem unruhigen Leben als Händler und Forscher eine

Familie und eine Farm gegründet. Finley gelang es, ihn mit Berichten über

das traumhafte Paradies im Westen für einen Forschungszug zu begeistern.

Etwa zur selben Zeit, als Boone diese denkwürdige Expedition leitete, die

Finley das Leben kosten sollte (1770), kam Kaspar Mansker (1749–1822), der

auf einem deutschen Auswandererschiff das Licht der Welt erblickt hatte

und am Potomac aufgewachsen war, mit einer großen Gruppe Jäger über die

Alleghanies zum Cumberland im heutigen Tennessee (1768/69). Die Gruppe

teilte sich dann auf, und Mansker und einige andere erreichten die Mündung

des Cumberland und sogar Natchez am unteren Mississippi. Handelte es sich

hier um eine Jagdpartie, so verbrachte Mansker dann die nächsten 25 Jahre

als Jäger, Grenzer, Vagabund und berühmter Indianerkämpfer in der Wildnis;

er kannte alle die Größen unter den Westmännern dieser Zeit, wie Daniel

Boone. Er sprach mit schwerem deutschen Akzent und wurde manchmal ›the

Dutchman‹ genannt. Später war dieser Deutsche, der sich von virginischen

Indianerkämpfern um keinen Deut unterschied, behilflich, ein Gemeinwesen,

Mansker’s station, nördlich des heutigen Nashville in Tennessee zu

gründen. Ein weiterer deutscher Pionier im »Land des Grünen Rohres« war

Georg Jäger, der »Lange Deutsche«, wie man ihn nannte, und es gab noch ein

Dutzend anderer.

Der zweijährige Aufenthalt Boones in Kentucky war der Beginn der Erschließung des Landes. Boone machte selbst 1773 den Anfang mit einem Dutzend Familien, die er nach Kentucky führen wollte. Zu ihnen gehörten die Calloways. Calloway war ein Freund Boones, ein erfahrener Grenzer und wohlhabender Pflanzer. Seine Frau, unter deren Pantoffel er allem Anschein nach stand, obwohl er sich sonst vor Tod und Teufel nicht fürchtete, war eine Deutsche und für das Leben an der Front ziemlich ungeeignet. Sie schleppte ihren gesamten Hausrat mit in die Wildnis und brachte mit ihren Eigenarten auch den besonnenen Boone aus der Fassung. Ein Überfall von Cherokee-Indianern, der sieben Mann das Leben kostete, ließ schließlich die Frauen, allen voran Mrs. Calloway, nach der Umkehr zetern. Zwar war die erste Siedlung in Kentucky ein Misserfolg gewesen, aber schon ein Jahr später gründete Harrod mit einer Gruppe Feldmesser in der Nähe des Kentucky-Flusses den Ort Harrodstown, und gleichzeitig nahmen andere Vermesser vom Land an den Ohio-Fällen Besitz. Doch waren auch diese Niederlassungen nicht von Dauer. Die Shawnee und Delawaren gruben das Kriegsbeil aus. Der Führer der Shawnee, Cornstalk (ca. 1720–1777), ein bemerkenswerter Indianer, hatte nach früheren Kämpfen mit den Weißen seinen Frieden gemacht, aber mit den rauen Virginiern gab es kein Auskommen. Verschiedene Übergriffe und Greueltaten der Weißen, darunter die Ermordung von Cornstalks Bruder Silver Heels und der Familie Tahgajutahs mitten im Frieden, lösten schließlich den Krieg aus. Man hat Tahgajutah (ca. 1725–1780), den Roten Logan – er war der Sohn des großen Shikellamy und wurde als solcher bereits erwähnt – als einen der edelsten Indianer bezeichnet. Er war lange Jahre seines Lebens ein fester Freund der Weißen, die er immer schützte. Der Mord an seiner Familie machte ihn allerdings zu einem grausamen Racheengel.

Der Gouverneur von Virginia, Lord Dunmore (John Murray Earl of Dunmore, 1732–1809), sandte nach Ausbruch des Krieges Boone und Stoner nach Westen, wo sie die beiden Feldmesser-Gruppen warnen sollten. In 60 Tagen legten sie zu Fuß 800 Meilen zurück, eine unerhörte Gewaltleistung. Der Krieg verlief zu Ungunsten der Indianer. In der Schlacht von Point Pleasant in West Virginia Anfang Oktober 1774 zwang General Andrew Lewis (ca. 1720–1791) Cornstalk zum Rückzug, und dieser musste Frieden schließen, als Dunmore vor der Hauptstadt der Shawnee Chillecothe erschien.

Cornstalk kam 1777 durch einen Verrat der Weißen um; Logan, der seinen edlen Charakter im Trunk ersäufte, aber, so wird jedenfalls berichtet, wenn auch nicht unwidersprochen, immer dann noch einmal zu sich selbst fand, wenn es galt, einem Weißen das Leben zu retten, der Indianern in die Hände gefallen war, kam 1780 in einer Rauferei ums Leben.

Kaum war der Shawnee-Aufstand beendet, machte sich Harrod erneut nach Kentucky auf und baute im März 1775 seine Gründung wieder neu. In seiner Gesellschaft befanden sich einige »Kentucky-Helden«, darunter der Franzose Jean Martin (1725–1810), der als Grenzer Boone noch in den Schatten stellte, und wieder ein Deutscher, Dr. Hart aus Maryland, der mit Gagerns Worten der »erste wildwestliche Arzt« war. »Seine Praxis sollte eine der ausgedehntesten werden, deren je ein Chirurgus sich erfreute. Aber nicht nur mit Sonde und Pinzette wusste dieser Jünger Äskulaps trefflich umzugehen …, an Mut, Tatkraft und Umsicht durfte er sich mit den härtesten Grenzern messen.«

Auch Boone brachte nun eine Gesellschaft nach Kentucky und erbaute im April 1775 Boonesburg. Der reiche Richter und Landspekulant Richard Henderson (1734–1785) aus Nord Karolina hatte ihn zum Agenten seiner Transsylvania Land Company ernannt. Henderson und Boone hatten im März den Cherokee das Land südlich des Kentucky, nördlich des Cumberland und westlich der Appalachen abgekauft. Zwar gehörte das Land den Cherokee gar nicht, aber mit dem Kauf erleichterten sich die Weißen ihr Gewissen. 1776 entstand noch die Niederlassung Logan’s Station, deren Gründer Benjamin Logan (ca. 1752–1802) auch zu den großen Pionieren Kentuckys gehörte. Henderson wollte aus »Transsylvanien« eine 14. Kolonie machen, doch scheiterte der Plan am Widerstand der Virginier, die ihre Interessen in Kentucky nicht aufgeben wollten. Heftigster Gegner Hendersons war der junge Offizier George Rogers Clark (1752–1818), dem es gelang, die Autorität der virginischen Behörden in Kentucky durchzusetzen. Clark brachte auch etwas militärische Unterstützung aus Virginia, als die Indianergefahr immer größer wurde. Inzwischen drängten nämlich immer mehr Siedler nach Kentucky, vornehmlich aus Virginia, aber auch aus den Karolina-Kolonien, aus Pennsylvanien und Maryland. Ein großer Teil von ihnen war deutscher Herkunft.

Bei Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges kämpften die meisten Indianerstämme auf Seiten der Engländer, weil sie in den Kolonisten ihre eigentliche Bedrohung erkannten. Nur die Irokesen konnten sich erstaunlicherweise zum ersten Mal seit dem Bestehen der Liga nicht über ein gemeinsames Verhalten einigen. So blieb es schließlich den einzelnen Stämmen selbst überlassen, auf wessen Seite sie sich stellten. Die Mohawk, Seneka, Cayuga und Onondaga hielten zu den Briten, während die Oneida und Tuskarora neutral blieben oder gar zu den Amerikanern neigten. Die Deutschen im Staat New York, die in enger Nachbarschaft der Irokesen lebten, gerieten in die Zwickmühle. Ein nicht geringer Teil von ihnen blieb königstreu. Die Royal Greens unter Sir John Johnson und Butler's Rangers wiesen ein beträchtliches Kontingent an Deutschen, vor allem Pfälzern auf, die gegen die Kolonisten kämpften und später nach Kanada flohen. Sir John Johnson (1742–1830) war übrigens ein Kind von Sir William Johnson und dessen Frau, dem deutschen Dienstmädchen Catherine Weisenberg (gest. 1759); er war ein fester Freund der Irokesen wie sein Vater. Andererseits fanden sich aber auch genügend New Yorker Deutsche, die sich gegen die Briten entschieden. Ihr Führer war der alte Brigadegeneral Nicholas Herkimer (geb. 1728), dessen Familie aus der Pfalz ins Mohawk-Tal ausgewandert war. Im Juli 1777 führte er 380 Milizler nach Unadilla, wo er mit dem Mohawk-Häuptling Joseph Brant alias Thayendanega (1742–1807), der mit 500 Kriegern erschienen war, eine Konferenz abhielt. Brant und Herkimer waren früher Freunde gewesen, und Herkimer wollte den Häuptling zur Neutralität bewegen. Doch das gelang ihm nicht, und so fasste er den nicht sehr ruhmvollen Plan, den Häuptling während der Verhandlung zu ermorden. Brant indes durchschaute das Spiel und blieb zu vorsichtig. So ist heute der Name Herkimer als der eines großen Patrioten und nicht als der eines großen Verräters überliefert.

Damals belagerten die Briten Fort Stanwix, und Herkimer brach mit seiner Truppe auf, um dem bedrohten Fort Hilfe zu bringen. Nahe des Oriskany Creek geriet er am 6. August in einen Hinterhalt von Sir Johnson und Joseph Brant mit seinen Kriegern; es folgte einer der schlimmsten Nahkämpfe des Unabhängigkeitskrieges, in dem Herkimer ein Drittel seiner Leute verlor. Auch er selbst erlag zehn Tage später seinen Verletzungen. Allerdings wirkte sich der Vorstoß der Pfälzer dennoch so aus, dass die Belagerung des Forts bald aufgegeben werden musste.

Die Deutschen vom Mohawk-Tal kamen noch oft mit den Irokesen in Berührung. Mitte September 1778 zerstörte Brant den Ort German Flats, der greise Oneida-Häuptling Skenandoah (1706?–1816) hatte jedoch die Deutschen vor einem möglichen Angriff gewarnt und sie auf diese Weise gerettet, und Brant nahm dafür am Bruderstamm der Oneida blutige Rache. Doch war Brant nicht annähernd so grausam, wie er später hingestellt wurde. Die Baronin Riedesel, die ihren Mann während der unglückseligen Kampagne Burgoynes begleitete, lernte den Häuptling kennen und war voll des Lobes über ihn. Die Amerikaner ließen sich während ihrer Strafexpeditionen gegen die Irokesen mehr Grausamkeiten zu Schulden kommen als die Irokesen vorher oder nachher verübt haben. Nach offiziellem Sprachgebrauch waren es allerdings nur die Irokesen, die Massaker verübten. Während der entscheidenden Schlacht gegen die Irokesen – im August 1779 stießen 5000 Kolonisten mit 1200 Indianern und Briten zusammen – wurden die Irokesen reihenweise niedergemäht, so dass es hieß, die Felsen am Fluss hätten ausgesehen, »als hätte man sie aus Eimern mit Blut begossen«. Der traurige Sieg war übrigens – es soll nicht verschwiegen werden – dem deutschen General Friedrich von Weißenfels (gest. 1806) zum Gutteil zu verdanken, der sich in vielen Schlachten gegen die Briten Ruhm erworben hatte.

Die Freundschaft zwischen Deutschen und Irokesen ging im Unabhängigkeitskrieg zu Ende. Reisende, die im 18. Jahrhundert ins Mohawk-Tal gelangt waren, charakterisierten das Tal wegen der vielen deutschen Siedler als kulturell deutsch, aber deutsche und irokesische Lebensweise mischten sich durch die enge Nachbarschaft von Deutschen und Irokesen auf ganz natürliche Weise, sogar ihre Sprachen. Ein Reisender berichtete noch aus der Zeit der amerikanischen Revolution, dass er folgende reguläre Sprachen hier gehört habe: Englisch, Hochdeutsch, Niederdeutsch, Französisch, Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca und Tuscarora. Sir William Johnson fürchtete sogar, die Deutschen würden den Indianern beibringen, zwischen Deutschen und Engländern zu unterscheiden, und forderte daher dazu auf, das kulturelle Deutschtum zu unterdrücken und auszurotten. Im Gegensatz zur Befürchtung Johnsons berichteten Reisende allerdings, dass am Ende die Indianer den Deutschen gegenüber misstrauisch geworden waren, weil sie sich so vermehrten, und bisweilen zu Feindseligkeiten übergingen. Aber da war es schon zu spät – die Irokesen wurden nach dem Unabhängigkeitskrieg vielfach vertrieben, während die Deutschen in ihren bald wieder aufblühenden Siedlungen verbleiben konnten.

Der Superintendent für die Irokesen in Kanada war übrigens der Württemberger Christian Daniel Claus (1727–1787), ein Freund von Johann C. Weiser Jr. Er lebte eine Zeitlang unter den Mohawks, stellte ein Vokabularbuch der Onondaga-Sprache zusammen und wurde 1760 durch die Vermittlung von Sir William Johnson stellvertretender Agent für die Indianerstämme in Kanada – er erwies sich als überaus fähiger Verwalter der indianischen Angelegenheiten. Er heiratete in die Johnson-Familie ein und reiste 1775/76 mit Guy Johnson (ca. 1740–1788), dem Neffen und Nachfolger Johnsons, und Joseph Brant nach London und ließ sich danach in Kanada nieder. Als die Irokesen vor den Amerikanern flohen, half er, sie in der kanadischen Provinz Ontario anzusiedeln. Um die Irokesen machte er sich sehr verdient

Nicht nur die Irokesen, auch die Shawnee, Delawaren und Miami kämpften auf Seiten der Briten. Die ganze Grenze brannte lichterloh, die verstreuten Siedlungen in Kentucky wurden oftmals bestürmt, und viele der Pioniere verloren ihr Leben. Boone wurde 1778 an den Blauen Lecken gefangen genommen und nach Chillecothe geschafft. Dort schloss er zwar mit dem Häuptling Schwarzfisch (gefallen 1779) Freundschaft, aber als er von dem Plan eines Überfalls auf Boonesburg erfuhr, entfloh er und rettete Boonesburg und damit vermutlich auch Kentucky. Inzwischen bereitete Clark, der erkannt hatte, dass eine Einnahme Kentuckys durch die Engländer wegen seiner zentralen Lage die gesamte Grenze gefährden würde, einen Schlag gegen die Briten vor. In Virginia erhielt er die Erlaubnis, mit 350 Mann den Ohio zu überschreiten und die britischen Forts im »alten Nordwesten«: Kaskasia und Cahokia in Illinois und Vincennes in Indiana anzugreifen. Zwar brachte er nur 168 Mann zusammen, aber in einem tollkühnen Unternehmen nahm er im Juli 1778 Kaskasia und später Cahokia und Vincennes ein. Damit brach er die britische Vormachtstellung im Nordwesten. Zu Clarks Leuten zählten neben Harrod und dem bekannten Simon Kenton (1755–1836) auch der Grenzerhauptmann Joseph Bowman (ca. 1752–1779), der, deutscher Herkunft, im Lord Dunmores Krieg gekämpft hatte, im August 1777 nach Harrodsburg gekommen war und im Kommando der zweite Mann hinter Clark war, aber unglückseligerweise an den Folgen einer Schießpulverexplosion starb. Die Eltern Bowmans waren Hans Georg Baumann und Marie Elisabeth Hite; Bowman war somit ein Enkel des bedeutenden deutschen Siedlers Justus Hite. In Clarks Kommando befand sich auch der Kentucky-Pionier Leonard Helm (ca. 1720–1782), der möglicherweise auch ein Deutscher war. Clark unterstellte Helm das Gebiet von Vincennes und ernannte ihn zum Befehlshaber in allen bürgerlichen und militärischen Angelegenheiten. Doch konnte sich Captain Helm seines Amtes nicht lange erfreuen. Nachdem Clark nach Kaskasia zurückgekehrt war, rückte der britische Kommandant von Detroit, Henry Hamilton (1734–1796), gegen Vincennes vor. Wie Gagern berichtet, »fragte ihn (Helm) vom Wall herab mit gerichtetem Geschütz und brennender Lunte nach den Bedingungen der Übergabe. Auf Zusicherung voller Kriegsehren kapitulierte er und marschierte dann zum größten Gaudium der Belagerer mit seiner ganzen, aus einem – einzigen Soldaten bestehenden Garnison stramm heraus.« Hamilton machte Helm zu seinem Gast, nach weiteren Eroberungen gelüstete es ihn nicht, und schon etwa zwei Monate später, im Februar 1779, gewann Clark Vincennes durch einen wagemutigen Handstreich zurück. Bald danach strömten die ersten Siedler in dieses Gebiet.

Das Jahr 1779 brachte Kentucky wieder

blutige Indianerüberfälle. Hauptmann Johannes »John« Bowman (ca.

1738–1784), Bruder von Joseph Bowman und damit auch ein

Virginia-Deutscher, stellte sich an die Spitze von 150 Mann und

marschierte gegen Chillecothe. Sein Adjutant und Quartiermeister war der

junge Georg Michael Büdinger (1756–1843), der sich nun Bedinger schrieb

und dessen Großvater aus dem Elsass nach Pennsylvanien gekommen war. Die

Truppe zog gen Chillecothe; der Ort war verlassen und wurde in Brand

gesteckt. Einige Gefechte mit den Indianern wurden siegreich überstanden,

aber auf dem Rückweg setzten die Schwierigkeiten ein. Einmal gelang es

Bedinger, die anstürmenden Shawnee mit seiner Kavallerie aufzuhalten und

den mittlerweile schon in Auflösung befindlichen Trupp vor einer Schlacht

zu bewahren. Als Bowman endlich Vincennes erreichte, waren von seiner

Mannschaft noch dreißig übrig, weil die restlichen ihre Dienstzeit schon

überschritten und sich davongemacht hatten. Bowman wurde später

Friedensrichter und Sheriff und gehörte zu den bedeutenden Pionieren in

Kentucky.

Georg Michael

Bedinger

Im Grunde hatte Bowmans Feldzug keinen übermäßigen Erfolg gebracht. Das

Jahr 1780 bescherte den Siedlern Kentuckys neue Überfälle. Die Macht der

Amerikaner nahm ab, die der Briten wuchs. Zwei Truppenverbände sollten die

Vorherrschaft der Engländer im Mittelwesten wieder herstellen. Eine

größere Streitmacht brach in Mackinac nach Süden auf. Befehlshaber war ein

ehemaliger Pelzhändler und vermutlich ein Deutscher: Emanuel Hesse. Er

sollte die Dörfer in Illinois unterwerfen, den Mississippi hinabziehen und

auch noch spanisches Gebiet – nämlich West-Florida – erobern. Inzwischen

sollte Henry Byrd mit einer zweiten Streitmacht Clarks Truppen in den

Osten nach Kentucky treiben und so für Hesse die Bahn freimachen. Aber die

Pläne scheiterten. Im Mai 1780 erreichte Hesse Cahokia mit 1000 Briten und

Indianern. Clark empfing ihn nicht mit Kanonen, sondern seine Anwesenheit

allein genügte, die Indianer gegen Hesse umzustimmen, so dass er sich

gezwungen sah, nach St. Louis abzurücken. Dort wurde er von den Spaniern

in einer Schlacht geschlagen und verjagt, und voller Furcht vor Clark

eilte Hesse, völlig demoralisiert, nach Mackinac zurück. Byrds Erfolge

waren kaum größer.

Die Shawnee wurden von den Briten mit Waffen unterstützt und beschritten weiter den Kriegspfad. Das Jahr 1782 brachte wieder blutige Kämpfe, die sich mit dem neuerlichen Erscheinen des »blutigen Deutschen« ankündigten, wie er mitunter genannt wurde, eines der furchtbarsten Indianermörder dieser Zeit, der schon seit einigen Jahren in Kentucky sein Unwesen trieb. Ludwig (Lewis) Wetzel (1763–1808), geboren in Pennsylvanien als Sohn eines Immigranten aus Holland, war als Dreizehnjähriger mit einem jüngeren Bruder von Indianern geraubt und nach Ohio gebracht worden. Dank seines Mutes konnten sie entkommen. Bald danach tötete er seine ersten drei Indianer. Von da ab war das Töten von Indianern, vor allem Delawaren, sein Lebensziel. Insgesamt 27 Indianer soll er getötet haben, allerdings nie eine Frau oder ein Kind. Er war ein mörderischer Grenzer, nahm an vielen Kämpfen teil, fiel auch Indianern in die Hände, aber konnte immer wieder entkommen. Einen alten Häuptling, der ihn adoptierte und ihn so vor dem Marterpfahl bewahrte und ihm sein Leben rettete, erschoss er im Nachhinein, als er ihm die Freiheit schenkte und seine Waffen zurückgab – es war ja nur ein Indianer. Einer seiner Brüder und sein Vater wurden bei einem Überfall 1786 getötet, was ihn nur in seinen Rachegelüsten bestärkte. Auch seine Brüder George (1761–1786), Jacob (1765–1827) und Martin (1757–1829) wurden als Indianertöter bekannt. Lewis war groß und stark, sah gut aus, wenn auch sein Gesicht pockennarbig war, hatte bis zu den Knien reichende schwarze Haare und durchdringende schwarze Augen, er war ein schneller Läufer und spielte leidlich die Fiedel. Er heiratete nie, hatte aber bei den Frauen gute Chancen. In den weißen Niederlassungen konnte sein Auftauchen bedeuten, dass Indianergefahr drohte. So auch im Sommer 1782! – Er brachte den Siedlern die dunkle Stunde der Schlacht an den Blauen Lecken, in der der Trupp von Logan fast völlig aufgerieben wurde. Nach dieser furchtbaren Niederlage rückte Clark mit 1000 Mann von Fort Jefferson aus, drang ins Herz des Indianergebietes ein und schaffte endgültig Ruhe in Kentucky. Die letzten Ansprüche, die Indianer auf Kentucky erhoben, wurden 1818 in einem Vertrag mit Chickasaw getilgt.

Kentucky wurde in den nächsten Jahren Ziel ganzer Auswandererkolonnen. Boone engagierte sich zunächst politisch, aber um seine Besitztitel betrogen, ging er 1799 mit seiner Familie nach Missouri, das damals noch spanischer Besitz war, und wurde spanischer Bürger. Als das Land 1803 durch den Kauf des Louisiana-Territoriums an die Vereinigten Staaten fiel, verlor er abermals seine Besitztitel, doch bekam er Teile davon durch eine Entscheidung des Kongresses wieder zurück. Boone starb 1820 in hohem Alter im späteren Staat Missouri; als die Kunde von seinem Tod nach Osten drang, brachen verschiedene amerikanische Parlamente ihre Sitzungen ab. –

Einige Zeit bildete der Ohio die Grenze

der Zivilisation, aber ihre Vorboten hatten ihn bereits überschritten. Die

Vorhut im amerikanischen Mittelwesten waren die deutschen Missionare. Auf

den Spuren von Post, der 1785 starb, zog Zeisberger nach Westen. Für seine

Schützlinge, die Munsey-Delawaren, baute er 1772 am Muskingum die

Ortschaft Schönbrunn. Dort entstanden die erste Kirche und die erste

Schule westlich des Ohio. In den nächsten drei Jahren entstanden weitere

Orte in der Nähe: Lichtenau, Salem und Gnadenhütten, Zentren einer

blühenden Kolonie christlicher Indianer. Mit Zeisberger wirkte hier ein

anderer hervorragender Missionar der Mährischen Brüder, Johann Gottlieb

Heckewelder (1743–1823), ein genauer Kenner der Sitten und der Sprachen

der Indianer. Als junger Mann hatte er oft Indianer auf ihren Wanderzügen

begleitet und dafür gesorgt, dass weißes Gesindel sie unbehelligt ließ.

Später hatte er christliche Indianer aus Pennsylvanien nach Schönbrunn

gebracht. In Salem heiratete er 1780 Sarah Ohneberg aus Nazareth – es war

die erste christliche Hochzeit im heutigen Staat Ohio.

Als der Unabhängigkeitskrieg ausbrach, standen verschiedene Teile der

Delawaren zu den Briten. Einige christliche Indianer schlossen sich an,

der Rest blieb neutral und geriet damit zwischen die Fronten. Sowohl

Amerikaner als auch Briten sahen sie als Verräter an. Heckewelder und

Zeisberger wurden 1781 als »amerikanische Spione« von den Engländern

festgenommen. Daraufhin sahen die Amerikaner ihre Stunde gekommen: Anfang

März 1782 rückte ein amerikanischer »Oberst« David Williamson mit hundert

Mann in die Dörfer am Muskingum ein und ließ 35 Männer, 27 Frauen und 34

Kinder unter den abscheulichsten Methoden umbringen. Als »Massaker von

Gnadenhütten« ging das Gemetzel in die Geschichte ein.

Nach dem Blutbad führte Zeisberger einen kleinen Rest der Indianer in den heutigen Staat Michigan. Aber schon 1786 zog er mit einigen Indianern nach Ohio. Zur selben Zeit schied Heckewelder aus dem aktiven Missionsdienst aus. Doch waren die christlichen Indianer auch in ihren neuen Ansiedlungen nicht sicher. Im Westen war ein neuer Indianerkrieg im Anrollen. Im Ohio-Tal gärte es, in den heutigen Staaten Ohio, Michigan, Illinois, Indiana und Wisconsin wurden die Indianer von zunehmender Unruhe erfasst. Die Ansprüche, die verschiedene Staaten, darunter Virginia, auf dieses Gebiet erhoben, waren an die Union verkauft worden, und diese hatte begonnen, das Land als »Nordwest-Territorium« zu organisieren. Zwar gehörte das Land zum größten Teil den Indianern (einst hatte man ihnen alles Land nordwestlich des Ohio für »alle Zeiten« zugesichert), aber längst strömten Siedler in das »herrenlose« Land. Der übliche Kleinkrieg der Indianer begann, der Ende der achtziger Jahre in einen großen Aufstand mündete. Die Führungsrolle der Ohio-Stämme war damals auf die mächtigen Miami übergegangen, deren Häuptling Michikinikwa (1752–1812), die »Kleine Schildkröte«, ein genialer »Feldherr« war.

Zunächst versuchte die amerikanische Regierung noch, die Siedler aus dem Indianerland herauszuhalten. 1784 wurde General Josiah Harmar (1753–1813) das Kommando an der Ohio-Grenze übertragen. Seit dem Sommer 1784 gehörte zu seinen Offizieren ein Deutscher, Hauptmann David Ziegler, 1748 in Heidelberg geboren, der sich seine ersten Lorbeeren in den europäischen Türkenkriegen und dann im Unabhängigkeitskrieg verdient hatte. Harmars Auftrag, die Siedler aus dem Indianerland zu vertreiben, brachte natürlich kaum Erfolg, und schon 1785 und 1786 musste er gegen die Indianer zu Felde ziehen. 1787 trat General Arthur St. Clair (1734–1818) als erster Gouverneur des neuen Territoriums sein Amt an, 1789 gründete er Fort Washington zum Schutz der Siedler vor den immer zahlreicher werdenden Überfällen. 1790 brach Harmar dann zu einer Strafexpedition auf. Erst verfolgte er die Shawnee entlang des Scioto; dann, Ende September, sammelte er knapp 1500 Mann, von denen allerdings nur 320 Reguläre waren, in Fort Washington, dem heutigen Cincinnati in Ohio, und führte sie gegen die Indianerdörfer in der Gegend des heutigen Fort Wayne am Maumee. Ziegler nahm an dem Feldzug teil, der katastrophal endete. Am 18. Oktober schlug Michikinikwa eine bedeutende Abteilung Soldaten und zwang Harmar zum Rückzug. Vier Tage später lieferte er etwa vierhundert Mann, die Harmar ausgesandt hatte, eine weitere heiße Schlacht, die mit einer völligen Niederlage der Weißen endete – sie kostete sie rund 150 Tote und 50 Verletzte. Da Ziegler Harmars bester Offizier war, sandte ihn der General sofort nach der Niederlage nach Marietta, dem Sitz der Territorialverwaltung, und Ziegler gelang es, die Indianergefahr hier zu beseitigen.

Harmar zog es vor, sich versetzen zu lassen. Bei seinen Leuten war er ohnehin unbeliebt, nachdem er einmal versucht hatte, Indianern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Während einer Friedensverhandlung in Fort Harmar hatte nämlich der Indianermörder Ludwig Wetzel, der noch mitgeholfen hatte, das Fort zu errichten, einen prominenten Delawaren-Häuptling erschossen, und Harmar wollte ihn deshalb vor ein Kriegsgericht bringen. Wetzel gelang es zu fliehen, Harmar setzte einen Preis auf seinen Kopf, und er wurde tatsächlich aufgegriffen und sollte gehenkt werden. Da man in gewissen weißen Kreisen selbst einen solchen grausamen, brutalen Mörder wie Wetzel höher schätzte als einen Indianer, rotteten sich Bürger zusammen und begannen mit den Soldaten Prügeleien. Harmar musste Wetzel schließlich laufen lassen; nach weiteren blutigen Abenteuern ging er nach Natchez am Mississippi, wo er 1808 am Fieber starb. Eine Grafschaft in West Virginia trägt seinen Namen, und die Literatur über ihn ist äußerst umfangreich.

Die Weißen am Ohio litten mehr denn je. So zog denn 1791 General St. Clair selbst aus, um dem Indianerspuk ein Ende zu bereiten. Mit etwa 2000 Mann marschierte er ins Feindesland. Zu seinen Offizieren gehörten Ziegler und Bedinger, dessen Abenteuerliebe ihn nach einem ruhigen Leben als Geschäftsmann zu St. Clair geführt hatte. Was folgte, ist hinlänglich bekannt. Am 4. November griff Michikinikwa das Heer an der Wabash-Quelle an und fügte ihm eine vernichtende Niederlage zu. Sechshundert Soldaten fielen, dreihundert wurden in dem mörderischen Kampf verwundet, darunter vierzig Offiziere. Der Rest stürzte in wilder Panik in die Wälder und floh zwanzig Meilen weit ohne Halt. Es war die größte Einzelniederlage der Weißen in allen Indianerkriegen. Ziegler, der Deserteure verfolgt hatte und deshalb an der Schlacht nicht teilnahm, brachte die Überlebenden mitsamt ihrem gebrochenen General nach Fort Washington.

St. Clair legte sofort sein Kommando nieder. Ziegler, dessen Rolle in dem Krieg wesentlich ruhmreicher war als die der Oberbefehlshaber und der dennoch in den einschlägigen Fachbüchern mit keinem Wort erwähnt wird, wurde zu St. Clairs Nachfolger bestellt. Als »Held des Tages« ungewöhnlich populär, schaffte er bald Ruhe im Ohio-Tal. Aber die Intrigen, die verschiedene Generale gegen ihn spannen, u. a. auch wegen seiner Nationalität, die aus seinem Englisch unverkennbar herauszuhören war, verleideten ihm die Armee und veranlassten ihn, seinen Abschied zu nehmen. Doch machte er auch später noch viel von sich reden. In Cincinnati brachte er es zum ersten Bürgermeister und angesehenen Geschäftsmann, er wurde General-Feldmesser, General-Adjutant und Politiker im Staat Ohio und hinterließ, als er 1811 starb, den beneidenswerten Ruf eines aufrichtigen und höflichen Mannes und bedeutenden Offiziers und Organisators. Wie Ziegler ging auch Bedinger in die Politik, er wurde Mitglied des Repräsentantenhauses von Kentucky und einer der ersten und erbittertsten Gegner der Sklaverei in diesem Staat. Er starb fast neunzigjährig 1843 auf seiner Farm bei den Blauen Lecken, dem Schauplatz einstiger grausamer Kämpfe gegen die Indianer. –

Der Aufstand des Miami-Bundes wurde am 20. August 1794 in der Schlacht von Fallen Timber von dem »Tollen Anthony«, General »Mad« Anthony Wayne (1745–1796), dessen Mutter eine Pennsylvaniendeutsche war, endgültig niedergeschlagen; Michikinikwa hatte umsonst zum Frieden gemahnt. Nicht er war der Anführer der Indianer in der Schlacht, sondern der Shawnee Blaujacke (1754–1810), der seiner Aufgabe nicht gewachsen war. Und ein Jahr später mussten die Besiegten den größten Teil ihrer Jagdgründe im Mittelwesten abtreten. Das bedeutete das Ende ihrer Freiheit, ihrer Kultur und ihrer Moral. –

Zeisberger hatte im heutigen Staat Ohio ein Neu-Salem erbaut. Aber der Miami-Aufstand zwang ihn 1791 erneut zur Auswanderung, weil die kämpfenden Indianer ihre christlichen Brüder als Verräter behandelten. Das kleine Volk schloss sich den anderen christlichen Delawaren an, die an der kanadischen Themse ansässig geworden waren. Heckewelder, der bis zu seinem Tode 1823 oftmals im Regierungsauftrag mit Indianern verhandelte, gelang es 1797, das Gebiet am Muskingum-Fluss für die christlichen Indianer zurückzugewinnen, die nach dem Massaker von Gnadenhütten geflohen waren. So machte sich Zeisberger noch einmal auf und brachte einen Teil der Bekehrten zu den Ruinen von Salem, Schönbrunn und Gnadenhütten. Hier entstand das Dorf Goshen. Zeisberger predigte dort noch zehn Jahre lang, bis er sich schließlich 1808 nach einem langen unruhigen Leben aufmachte zur letzten Wanderung. Die Indianer betrauerten ihn als ihresgleichen; nach seinem Tode wanderten seine Schützlinge nach Kansas aus.

Der Sieg von Fallen Timber und die

Abwanderung der Indianer ins westliche Indiana öffneten sowohl das Gebiet

des Ohio wie den Pelzhandel im Nordwesten dem Zugriff der Amerikaner. Aber

noch war der Mittelwesten nicht zur Ruhe gekommen. Für die Indianer in

Ohio, Indiana und Illinois gab es um 1800 keinen Platz mehr, keine Jagd,

kein Leben – nur noch Elend. Sie waren verwahrlost, versoffen, haltlos,

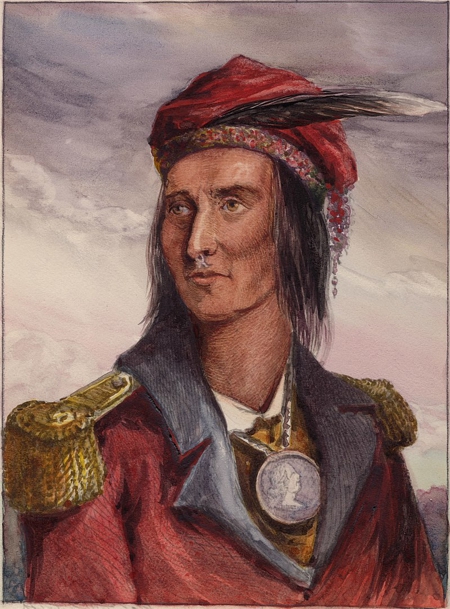

feig und nichtsnutzig. In dem Shawnee Tecumseh, dem »Springenden

Berglöwen«, dem »Strahlenden Stern«, dem genialsten Führer, den die

nordamerikanische Urbevölkerung hervorgebracht hat, fanden sie den Mann,

der ihnen ihre Selbstachtung und ihre Tugenden zurückgab. Noch einmal

erhob sich strahlend und stark der Rote Mann im Mittelwesten, bevor sein

letzter ruhmreicher Aufstand fackelgleich erlosch.

Idealisierendes

Porträt Tecumsehs von etwa 1915.

Tecumseh (ca. 1768–1813) gelang es zusammen mit seinem Bruder Tenskwatawa

(ca. 1778–1837) auf großen Reisen zu einer Reihe von Stämmen, die Indianer

zwischen dem Ohio, dem Mississippi, der kanadischen Grenze und

Pennsylvanien zu einen. Dieses beispiellose Werk des ungewöhnlichen

Redners und Staatsmannes – sein größter weißer Gegenspieler, General und

späterer Präsident William Henry Harrison (1773–1841), bescheinigte ihm

die Fähigkeit, ein Reich wie Peru oder Mexiko zu organisieren – ist in

Deutschland durch Sealsfields Buch ›Tokeah‹, durch Gagerns »Grenzerbuch«

und Steubens Tecumseh-Erzählungen so bekannt geworden, dass Tecumseh wie

der Maysche Winnetou zum Prototyp des »edlen roten Mannes« wurde. Tecumseh

wollte die Amerikaner nicht vertreiben, er wollte auch den Krieg nicht,

doch wollte er ein Bollwerk gegen das rücksichtslose Vordringen der

Vereinigten Staaten schaffen. Er hatte nichts Geringeres vor als ein

allindianisches Reich mit der Hauptstadt ›Prophet’s Town‹ am Tippecanoe.

Diese hatte zeitweise tausend bis mehrere tausend, manchmal bis zu 10.000

Einwohner aus vielen unterschiedlichen Stämmen. (Um 1790 gab es auf dem

Gebiet der damaligen Vereinigten Staaten schätzungsweise etwa vier

Millionen Amerikaner, hier geboren oder europäischer Herkunft, und etwa

200.000 einheimische Indianer). Es gelang ihm, Stämme wie die Creek im

Süden ebenso zu gewinnen wie im Westen die mächtigen Yanktonai aus der

Nakota-Gruppe unter Red Thunder (gest. 1823) und seinem bedeutendem Sohn

Wanata (ca. 1795–1848), der ein Vorbild für Winnetou hätte sein können.

Doch waren seine Ziele nicht offensiver Art, und er verhinderte

Feindseligkeiten, bis sie ihm von den Weißen aufgezwungen wurden. Der

Gouverneur des Territoriums Indiana, General Harrison, zerstörte im

November 1811 die Hauptstadt Tippecanoe in Tecumsehs Abwesenheit mitten im

Frieden. Er rückte so bedrohlich an die Stadt heran, dass die Krieger

unter Tenskwatawa, von diesem mit dem Versprechen ihrer Unverwundbarkeit

gelockt und getäuscht, sein Lager angriffen – gegen den ausdrücklichen

Befehl Tecumsehs – und geschlagen wurden. Als ein Jahr später der zweite

englisch-amerikanische Krieg ausbrach, stellte sich Tecumseh verbittert

den Briten zur Verfügung.

Der Krieg entbrannte sofort mit aller Heftigkeit. Die Truppen in der Provinz Upper Canada befehligte Sir Isaac Brock (geb. 1769), der mit Tecumsehs Hilfe den Amerikanern verschiedene Schlappen zufügte, bis er in den Kämpfen um Queenston 1812 fiel – mit ihm Tecumsehs letzte Hoffnung auf ein Neuentstehen seines Indianerreiches. Im Juni 1813 übernahm der deutsche General Baron Franz von Rottenburg (1757–1832), der in britische Dienste getreten war, in Upper Canada den Oberbefehl in allen militärischen und zivilen Bereichen. Der aus Danzig stammende Baron, der sich an den polnischen Unabhängigkeitskriegen beteiligt hatte, war ein erfahrener Militär und hatte 1810 schon den Oberbefehl in Quebec und ein Jahr später in Lower Canada geführt. Aber nicht er führte die Truppen im Felde, sondern General Henry Adolphus Proctor (1765–1859), und dieser, hämisch, feig, zögernd, arrogant, engstirnig, machte Brocks Erfolge zunichte und verlor die Schlacht an der Themse am 5. Oktober 1813, in der Tecumseh ums Leben kam. Im Dezember gab Rottenburg daraufhin sein Kommando ab. Man machte ihn allerdings für das Debakel nicht verantwortlich, und später stieg er noch bis zum Generalleutnant auf.

Nur im Norden waren die Amerikaner unter Harrison erfolgreich, ansonsten verlief der Krieg für sie ergebnislos und verlustreich, und sie konnten froh sein, dass die Friedensbedingungen am Status quo nichts änderten. Für die Indianer waren die Erfahrungen betrüblich. Die Yanktonai wandten sich von den Briten ab. Die restlichen Delawaren, Miami und Shawnee zogen in den Westen. Für die zurückbleibenden Stämme wie die Ottawa oder Menomini begann eine schwere Zeit, weil sie es lernen mussten, mit den Weißen zu leben und sich ihnen allmählich anzupassen. Doch fanden sie unter den Weißen auch den einen oder anderen hilfreichen Freund, und wieder waren es deutsche Missionare, die den Indianern ihren Weg ebnen halfen. Von 1832 bis 1839 predigte der bayerische katholische Missionar Simon Sänderl (1800–1879) unter den Menomini und Ottawa, und bei Detroit drohte der katholische Missionar Klemens Hammer aus Joachimsthal zur selben Zeit unter den Indianern fast zu verwildern.

Von Angehörigen des Ottawa-Stammes in der Nähe von Cincinnati entführt wurde 1789 John Tanner (ca. 1780–1846), der – darauf deutet jedenfalls sein Name – deutschstämmig gewesen ist; sein Vater war mit seiner Familie von Virginia hierher gezogen. Er wurde dann an eine Chippewa-Mutter verkauft, die ihren Sohn verloren hatte, und wurde von ihr sehr gut behandelt. Er lebte rund 30 Jahre unter den Indianern, bis 1819. In die weiße Welt zurückgekehrt, erzählte er dem Arzt Dr. Edwin James sein Leben, der es aufschrieb. Tanner beklagte sich nie über sein Schicksal, so schlecht traf es ihn ja auch nicht, und sein Bericht gehört zu den wenigen authentischen Zeugnissen über die Kultur der amerikanischen Ureinwohner dieser Zeit. Die bekannte Leipziger Indianerforscherin Prof. Dr. Eva Lips (1906–1988) übesetzte ihn und gab ihn heraus; diese Ausgabe wurde später überarbeitet und 1995 neu herausgegeben. Er stellt eine hochinteressante Einführung in das Leben der Chippewa und anderer verwandter Völker dar.

Die letzten Indianeraufstände im Mittelwesten waren die Erhebung der Winnebago 1827 und der unglückliche Krieg der Sauk und Fox 1832. Danach war die Indianergefahr für die Siedler beseitigt, und die Einwanderer ergossen sich in Strömen in die fruchtbaren Gebiete. Nach Pennsylvanien wurde nun der Mittelwesten zum großen Teil durch Deutsche geprägt.

Einer der ersten Siedler in Illinois war Julius Barnsbach (1781–1869), der aus Osterode stammte und sich 1802 mit 21 Jahren in Kentucky als Farmer und Branntweinbrenner niederließ. 1809 ging er nach Illinois, wo ihm – mit Unterbrechungen – noch 60 Jahre vergönnt waren und er in der Bevölkerung hohes Ansehen gewann – vor allem setzte er sich für die Armen im Lande ein. Seit 1815 kamen Württemberger Sektierer nach Indiana. Ab 1820 erfolgte ein jährlich zunehmender Strom von Deutschen nach Illinois. Westfalen und Württemberger zogen seit 1830 nach Michigan. Um Ann Arbor entstand ein kleines Schwabenland. Seit 1840 wanderten viele Deutsche nach Wisconsin aus, wo das Land besonders billig war und weniger Steuern entrichtet werden mussten. Hier siedelten vor allem Süddeutsche. Städte wie Cincinnati, Milwaukee (das »deutsche Athen in Amerika«) oder Chicago wurden Hochburg des Deutschtums im Mittelwesten. Iowa nahm seit 1850 Schweizer und Holsteiner auf. Zu den ersten 20 Siedlern von Des Moines gehörte der Deutsche Wilhelm Krause. Ein großer Teil der deutschen Einwanderer begab sich auch nach Missouri und verlieh St. Louis eine deutsche Atmosphäre. –

Die Deutschen waren solide Bürger, gute Geschäftsleute und tüchtige Bauern und Handwerker, die sich rasch assimilierten. Sie verhinderten, dass der Mittelwesten puritanisch wurde. Die Massen der deutschen Auswanderer schlossen mit den Angloamerikanern einen Kompromiss und trugen so Bedeutendes zur Bildung des amerikanischen Typs bei. Vor allem die deutschen Farmer waren in den neuen Territorien und Staaten gefragt, weil sie bald – ähnlich wie die Pennsylvanien-Deutschen – fest mit der Scholle verwurzelt waren. Nach späteren Berechnungen haben die Deutschen in Amerika etwa 672.000 Farmen mit 100 Millionen Morgen Land gegründet. Während sie und ihre angloamerikanischen Nachbarn den Mittelwesten erschlossen, drängten die Pioniere schon wieder weiter nach Westen in die Hohen Ebenen.