Karl May gilt als schillernde Persönlichkeit.

Und sein Werk gilt als exotische Spannungs- und Abenteuerliteratur,

verfasst von einem Autor, der selbst nie erlebt hat, was er mit

täuschender Geschicklichkeit beschrieb. Dirigierte nun – wie manche meinen

– das ›Fälschertalent‹ zeitlebens Mays Denken und Handeln, seinen gesamten

Daseinsentwurf und sein ganzes literarisches Schaffen – bis hin zur

Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹ (1910)?

1 Der Schriftsteller und sein Werk

Von seinen Prozessgegnern wurde Karl May schon zu Lebzeiten als frecher

»Münchhausen«, als »Betrüger« und »Allerweltsschwindler« (S. 302f.)[1]

gescholten. Solche Beschimpfungen – die den Zweck hatten, Mays

Glaubwürdigkeit vor Gericht zu erschüttern – hat der Schriftsteller stets

zurückgewiesen. Die Anwürfe empfand er als Stigmatisierung, als schwere

Beleidigung, als gröbstes Unrecht, unter dem er, in den letzten

Lebensjahren, über alle Maßen zu leiden hatte – freilich nicht ganz ohne

eigene Schuld.

Einem gängigen, bis heute nicht überwundenen

Vorurteil zufolge war Karl May ein pathologischer Lügner, ein kurioser

Prahlhans, ein unbedeutender Angeber oder ein gerissener Schwindler. Dem

verbreiteten Klischee nach ist alles, was er geschrieben hat, zum einen

Teil nur Plagiat (abgekupfert aus Lexikonartikeln und allen möglichen

Büchern) und zum anderen Teil nur reine Erfindung, ohne besonderen Sinn

und ohne tiefere Wahrheit. Wer sich von derartigen Vorurteilen

bestimmen lässt, wird auch die autobiographischen Schriften Karl Mays für

pure Fiktion oder, bei milderem Urteil, für Phantasieprodukte mit

eingestreuten Wahrheitselementen betrachten. Gegen solche Tendenzen sehe

ich das Gesamtphänomen Karl May – und speziell die Selbstbiographie ›Mein

Leben und Streben‹ – grundsätzlich anders und, wie ich meine,

differenzierter.

Karl May war ein komplizierter, ein vielschichtiger und (in mancher

Hinsicht) schwieriger Mensch, der keineswegs nur Unterhaltungsfutter für

unreife Buben geliefert hat. Dem Inhalt und der Form nach hat er, in knapp

vierzig Schriftstellerjahren, sehr Unterschiedliches produziert, darunter

(streckenweise) Triviales und Kitschiges – bisweilen auch

Kompilatorisches, d. h. partiell von anderen Autoren Übernommenes. Aber er

hat – in allen Schaffensperioden – auch sehr Anspruchsvolles,

unverwechselbar Originales und literarisch höchst Wertvolles geschrieben.

Ich persönlich bevorzuge das Spätwerk, beginnend mit dem – eher

mystisch-theologischen – Roman ›Am Jenseits‹ (1899). In diesen späteren

Schriften findet May immer mehr zu sich selbst, zur inneren Wahrheit

seines ›Lebens und Strebens‹. Auch seine indirekte Selbstkritik, sein

feiner werdendes Gespür für die eigenen Schwächen und die eigenen

Abgründe, wird im Alterswerk transparent. Was freilich auch in den

Spätwerken dominiert, ist die Zuversicht, die brennende Sehnsucht, dass

das Schöne, Wahre und Gute sich durchsetzen werde – im Ganzen der Welt wie

im Einzelfall Karl May.

Von allen Büchern, die May uns geschenkt hat, gefällt

mir, neben dem Doppelroman ›Ardistan und Dschinnistan I/II‹ (1907/09), die

Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹ am besten. In beiden Werken, im

Roman wie in der Autobiographie, geht es um Menschheitsprobleme,

um Fragen von allgemeiner Bedeutung. Beide Texte sind über weite Strecken

herausragend schön im literarästhetischen Sinne. In beiden Büchern ist die

zentrale Botschaft die Hoffnung – die feste, im Glauben an Gott begründete

Hoffnung auf den endgültigen Sieg des Guten über die Mächte der

Finsternis. Und beide Erzählungen sind wahr – wenn auch in jeweils ganz

anderer, der unterschiedlichen literarischen Gattung entsprechender Weise.

Inwiefern nun ist ›Mein Leben und Streben‹ ein wichtiges Buch und eine, in

doppelter Hinsicht, wahre Geschichte? Dieser Fragenkomplex ist im

Folgenden zu erörtern.

Das Standardwerk »ICH« aus dem Karl-May-Verlag

ist nach wie vor einer der wichtigsten und authentischsten

Biographiebände in der Sekundärliteratur.

2 Das Märchen von Sitara

Seiner Selbstbiographie hat Karl May ›Das Märchen von Sitara‹ mit den

allegorischen, dem genannten Spätwerksroman entnommenen Landschaften

Ardistan und Dschinnistan vorangestellt. Beide Länder gehören zu Sitara,

einem imaginären Planeten – einem surrealistischen Spiegelbild unserer

Erde mit ihrem Licht und ihrer Dunkelheit.

Diese Sitara-Präambel ist freilich, dem literarischen Genre nach, weniger

ein ›Märchen‹, sondern viel eher eine metaphorische Lehr-Erzählung: eine

Paränese, eine dringliche Einladung des Autors an seine Leser (und an sich

selbst), das eigene Leben neu zu bedenken und sich, u. U., neu zu

orientieren. Im Kern ist ›Das Märchen von Sitara‹ ein moralisches

Manifest, ein – in poetische Bilder gekleidetes – ethisch-religiöses

Bekenntnis des Verfassers. Und zugleich ist es ein Vorstellungsmodell für

transzendente, die Welt des Sichtbaren und Greifbaren übersteigende

Wirklichkeiten.

Als »Land der Gewalt- und Egoismusmenschen« (S. 2) ist Ardistan ein

einziges Jammertal, ein Bild des Elends und des Schreckens, ein Gleichnis

für das Böse und Üble in seinen vielen Gestalten. »Ard«, erklärt uns der

Dichter, »heißt Erde, Scholle, niedriger Stoff, und bildlich bedeutet es

das Wohlbehagen im geistlosen Schmutz und Staub, das rücksichtslose

Trachten nach der Materie, den grausamen Vernichtungskampf gegen Alles,

was nicht zum eigenen Selbst gehört oder nicht gewillt ist, ihm zu

dienen.« (S. 2)

Somit steht Ardistan für das ›Tiefland‹ der Erde, für die Niederungen des

Daseins, für primitive Genusssucht, für hässliche Triebe, für die

Missgunst und den Neid, für Gemeinheit und Raffgier, für stumpfe

Gleichgültigkeit, für Lüge und Betrug, für den Missbrauch der Macht, für

die Unterdrückung der Schwachen, für geistige (u. U. auch materielle)

Armut und für seelische Not. Alle diese Laster bzw. Nöte machen das Leben

in Ardistan – der ›dunklen‹ Teil-Wirklichkeit von Sitara – zum Albtraum

oder zur Hölle.

»Dschinni« indessen »heißt Genius, wohltätiger Geist,

segensreiches, unirdisches Wesen« (S. 2). Dschinnistan[2]

– die andere, lichtvolle, Seite von Sitara – ist »das Territorium der wie

die Berge aufwärtsstrebenden Humanität« (S. 2). In diesem Land wird jede/r

zum »Schutzengel« (S. 3) eines anderen Menschen. Somit steht Dschinnistan

für das ›Hochland‹ des Geistes und der Seele, für Wahrhaftigkeit und

Edelmut, für Barmherzigkeit und Versöhnung, für bedingungslose

Nächstenliebe, für inneren und äußeren Frieden, für Recht und

Gerechtigkeit, für die Einheit des Menschen mit Gott und der Schöpfung,

für das wiederhergestellte Paradies.

Die Abgründe, die giftigen Sümpfe, alle die Niedrigkeiten Ardistans zu

verlassen und, durch schwere Prüfungen hindurch, die Höhen Dschinnistans

zu erreichen, dies ist – im ›Märchen von Sitara‹ – der eigentliche

Entwicklungsweg, die vornehmliche Aufgabe des Menschengeschlechts und der

individuellen Existenz. In diesem ›Märchen von Sitara‹, in der Weltparabel

von ›Ardistan und Dschinnistan‹, sah der ältere – zunehmend an

christlich-humanen Werten orientierte – Karl May den Schlüssel zum

Verständnis des Universums und des eigenen ›Lebens und Strebens‹.

3 Strittige Fragen

Der eigentliche Text der Autobiographie ›Mein Leben und Streben‹ schließt

sich unmittelbar an ›Das Märchen von Sitara‹ an. Beide Texte, ›Das Märchen

von Sitara‹ und ›Mein Leben und Streben‹, sind ihrem Wesen nach

grundverschieden und bilden doch eine innere Einheit.

»Ich bin im niedrigsten, tiefsten Ardistan geboren, ein Lieblingskind der

Not, der Sorge, des Kummers.« (S. 8) Allein schon dieser erste Satz der

May’schen Selbstbiographie hat mich, als ich ihn im Alter von ca. 14

Jahren zum ersten Mal gelesen hatte, in ganz eigenartiger Weise berührt.

Seither gehört ›Mein Leben und Streben‹ zu den Büchern, die mich

persönlich faszinieren, die ich immer wieder in die Hand nehme und deren

Inhalt mich auch künftig sehr beschäftigen wird.

Im Unterschied zum Märchen von Sitara – dem rein poetischen,

symbolistischen, durch und durch gleichnishaften ›Prolog im Himmel‹ –

erhebt der biographische Text ›Mein Leben und Streben‹ den Anspruch, eine

reale Darstellung der Lebensgeschichte des Verfassers zu sein. Im Blick

auf aktuelle Diskussionen muss allerdings gefragt werden: Ist Mays

Selbstbiographie in den Hauptpunkten glaubwürdig? Ist sie, was

Sachverhalte und Daten im Leben des Autors betrifft, wesentlich

glaubwürdiger als die fiktionalen Ich-Inszenierungen in den

Abenteuerromanen Winnetou oder Old Surehand? Ist sie sehr viel ernster zu

nehmen als Mays – in den Renommierjahren entstandene – pseudobiographische

Selbstdarstellung ›Freuden und Leiden eines Vielgelesenen‹ (1896)?

Blieb May auch nach seinen Betrugsdelikten (die insgesamt einen Schaden

von ca. 1000 Mark verursachten, für die er aber insgesamt acht Jahre

hinter Mauern verbrachte) so etwas wie ein ›Trickbetrüger‹, nur eben mit

anderen, mit literarischen Mitteln? Und finden wir solche Tricksereien

auch noch – und vielleicht erst recht – im letzten Werk Karl Mays, in der

Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹?

So wäre zum Beispiel zu fragen: Ist May wirklich, wie er in der

Autobiographie behauptet, in seiner frühen Kindheit blind gewesen? War er

während seiner Straftäterzeit tatsächlich, wie er ja ebenfalls schreibt,

psychisch gestört und deshalb nur eingeschränkt schuldfähig? Oder hat er

sich in der letzten Lebensdekade, unter dem Druck der Pressekampagne gegen

sein Werk und seine Person, völlig neu ›erfunden‹? In einer grandiosen

Fiktion, wie sie dem »sächsischen Phantasten«,[3]

dem »genialen Spinner« und »herrlichen Lügenbold« (Hermann Kant)[4] wohl zuzutrauen wäre?

Wohlfeile, herablassende und eindimensionale Etikette

wie »Phantast« oder »Spinner« oder »Lügenbold« verfehlen zwar (auch wenn

sie wohlwollend gemeint sind und augenzwinkernd daherkommen) das

eigentliche Problem. Der Vielschichtigkeit des ›Phänomens Karl May‹ werden

sie überhaupt nicht gerecht. Sie verstärken nur die Klischees und die

Halbwahrheiten, die über May seit jeher verbreitet wurden. Gleichwohl kann

man kritische Fragen stellen:

Hat Karl May seine Jugenddelikte und seine Straftaten (in den 1860er

Jahren) in ›Mein Leben und Streben‹ nicht allzu sehr verharmlost und

beschönigt? Gibt es nicht, in mancherlei Hinsicht, viele Unstimmigkeiten

in dieser Selbstbiographie? Trifft es zum Beispiel zu, dass – wie May

beteuert – schon die ›Reiseerzählungen‹ der 1880/90er Jahre

metaphorisch-symbolisch gemeint waren? Und dass das erzählende »Ich« von

Anfang an als Allegorie für die »Menschheitsfrage« gedacht war und nicht

als real existierende, mit dem Autor Karl May identische Figur?

4 Das Reale und das Ideale

Bevor ich auf einzelne – strittige – Fragen zu Mays Vita eingehe, möchte

ich den Titel der Mayschen Autobiographie näher beleuchten. Wir müssen

diesen Titel – ›Mein Leben und Streben‹ – genau beachten. Der Titel

schließt ja die, meines Erachtens höchst wichtige, Aussage mit ein: Was

einen Menschen ausmacht, was zu seinem innersten Wesen gehört, ist nicht

nur sein tatsächliches Leben, sondern mindestens ebenso sehr sein Wollen,

sein Sehnen, sein Streben.

Anders gesagt: Bei der Beurteilung eines menschlichen Charakters zählt

nicht nur das, was momentan ist, sondern mehr noch das, was – nach der

Überzeugung dieses Menschen, dessen Vita ich betrachte – eigentlich sein

sollte, was von ihm erträumt, was von ihm zutiefst gewünscht und erstrebt

wird. Was einen Menschen kennzeichnet, was seine innere ›Wahrheit‹

definiert, ist nicht nur sein »Leben«, nicht nur die vorläufige

Wirklichkeit seines Existierens, sondern – ganz wesentlich – auch seine

Werteskala, die Summe seiner Ideale, seiner Lebensziele, also sein

»Streben«.

Aus diesem Grund ja hat May den Prolog ›Das Märchen von Sitara‹ der

eigentlichen Selbstbiographie vorangestellt. Mit diesem ›Märchen‹ wollte

er sagen: Sein Leben ist zwar weithin ein Kampf zwischen »Ardistan« und

»Dschinnistan«, d. h. zwischen den ›dunklen‹ Mächten in der eigenen Seele

und den ›hellen‹ Energien des göttlichen Lichtes im eigenen Innern; sein

Streben aber ist allein nur »Dschinnistan«, das Reich der Liebe und der

wahren Menschlichkeit. Diese – spirituelle – Intention des Dichters müssen

wir sehen und ernst nehmen. Andernfalls wäre uns der Zugang zu Mays

Selbstbiographie und ihrem Wahrheitsgehalt von vornherein verschlossen.

Auf das reale Leben kommt es an – aber nicht weniger auf das

idealistische Streben. Doch dieses Streben, »Dschinnistan«, hatte

bei May – als ›Himmelsgedanke‹, als Suche nach dem ›Reich Gottes‹ – eine

geistliche, eine religiöse Qualität. Diesen spirituellen Hintergrund in

Mays ›Leben und Streben‹ sollten wir, unabhängig vom eigenen Standpunkt,

respektieren.

May sehnte sich nach einer höheren, göttlichen Wahrheit, die sich in

irdischen Gegebenheiten nicht erschöpft. Diese Sehnsucht und dieses

besondere Wahrheitsverständnis brachte er in ›Mein Leben und Streben‹ in

enge Verbindung mit der religiösen Lebenseinstellung der

›Märchengroßmutter‹: Sie »war in der tiefsten Not geboren und im tiefsten

Leide aufgewachsen; darum sah sie Alles mit hoffenden, sich nach Erlösung

sehnenden Augen an. Und wer in der richtigen Weise zu hoffen und zu

glauben vermag, der hat den Erdenjammer hinter sich geschoben und vor sich

nur noch Sonnenschein und Gottesfrieden liegen.« (S. 20f.)

Mit diesen Sätzen hat Karl May, der »im niedrigsten, tiefsten Ardistan«

(S. 8) geborene Dichter, ganz gewiss auch sich selbst gemeint. Denn

zeitlebens blieb er ein hoffender, auf die Verheißungen Gottes

vertrauender Mensch. Der ehemalige Schullehrer und Katechet blieb auch als

Schriftsteller ein – geschickter und passionierter – »Ausleger der

Bibel«:[5] ein Interpret der Menschheitsträume,

der Prophetien, Visionen und Hoffnungen, wie sie in der Bibel (zum Teil

auch in den Weltreligionen, auch in den Märchen und Mythen) dokumentiert

sind. Der Autor von Indianer- und Beduinengeschichten blieb zugleich ein

›Prediger‹ und ›Katechet‹. Und bei aller Offenheit für andere Religionen

standen ihm der (übernatürliche) Realitätsbegriff und der

Wahrheitsanspruch des biblisch-christlichen Glaubens immer am nächsten.

Jedenfalls verstand sich May immer, zumindest dem Streben nach, als gläubiger Mensch:[6] »Die Ueberzeugung, daß es einen Gott gebe, der auch über mich wachen und mich nie verlassen werde, ist, sozusagen,[7] zu jeder Zeit eine feste, unveräußerliche Ingredienz meiner Persönlichkeit gewesen« (S. 95). Das ›Mystische‹, die religiöse Sehnsucht bei May sollten wir also nicht, wie manche Forscher es gerne tun, als Luftblase oder Nebensache verachten.

Nein, das christlich-idealistische Streben des

›Maysters‹ sollten wir als konstitutives, als grundlegendes Element seines

Seins verstehen – und nicht als Kosmetik, nicht als überflüssiges Beiwerk

(und schon gar nicht als Täuschungsmanöver, als listiges Falschspiel eines

Fabulierers und Verwandlungskünstlers).

5 Das Religiöse und das Wahre

Wenn es um den Wahrheitsgehalt in ›Mein Leben und Streben‹ geht, muss das

Credo, das religiöse Bekenntnis des Autors in die Überlegungen mit

einbezogen werden – und zwar an vorderster Stelle. Denn seinen Anspruch

auf Glaubwürdigkeit hat May selbst ja im religiösen Sprachspiel, ›im Namen

Gottes‹, bekräftigt und gleichsam beeidigt.

Er habe als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener auf Gottes Nähe und

Führung vertraut; er habe »stets und bei jeder Veranlassung gebetet«; ja

er »tue das auch noch heut«, ohne sich »zu genieren«. So lesen wir in Mays

Selbstbiographie (S. 95f.). Von Gott, vom Glauben an Gott, vom Vertrauen

auf Gottes Walten, von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ist dort – wie

überhaupt in den Spätwerken Karl Mays – durchgängig die Rede.

Eine feste Überzeugung, ein echtes Glaubensbekenntnis des Autors? Oder

vielleicht nur ein Selbstbetrug? Oder gar eine Irreführung der Leser, ein

Lippenbekenntnis, ein Haschen nach Mitgefühl und Bewunderung?

Natürlich sind Mays Aussagen über den eigenen Gottes- bzw. Christusglauben

nicht überprüfbar im Sinne wissenschaftlicher, empirisch-experimenteller,

Reproduzierbarkeit. Diese Feststellung gilt jedoch für die Gottesrede und

das religiöse Sprachspiel überhaupt.

Vergleichbar mit existenziellen Grunderfahrungen (mit Erfahrungen wie

Freundschaft und Liebe, Glück und Erfüllung, Trauer und Schmerz, Hoffnung

und Sehnsucht) ist auch die religiöse Erfahrung nicht verifizierbar im

wissenschaftlichen Experiment. Aber auch die Religion bzw. die religiöse

Sprache kann wahr sein – so echt und so wahr, wie die ›Tiefe‹ bzw. das

Unergründliche, Geheimnisvolle, ›Jenseitige‹ unseres Daseins – in der

subjektiven Transzendenz-Erfahrung – wahr und real ist.[8]

In der Sicht Karl Mays jedenfalls (und in der Sicht vieler

Ähnlichgesinnter in allen Kulturkreisen und in allen Epochen der

Menschheitsgeschichte) ist der Glaube an Gott – d. h. an eine

unendliche, bedingungslose Liebe – absolut wahr.

Der Journalist, Theaterkritiker und May-Biograph Rüdiger Schaper freilich quittiert die religiöse, bzw. philosophisch-theologische, Dimension in ›Mein Leben und Streben‹ (und auch sonst in Mays Leben und Werk) eher mit Skepsis und Ironie.[9] Ich kann das, bis zu einem gewissen Grade, verstehen. Allerdings finde ich Schapers Darstellungsweise, auch wenn sie brillant und ausnehmend flott wirkt (und viele geistvolle Thesen, oftmals auch kenntnisreiche Passagen und erstaunliche Querverweise enthält), nicht immer treffend und nicht immer korrekt – vor allem was die religiösen Perspektiven in ›Mays Leben und Streben‹ betrifft.

Rüdiger Schaper durchschaut interessante Teil-Aspekte

des ›Phänomens Karl May‹. Auf seine, eher feuilletonistische, Art ist er

ein wortstarker May-Sympathisant, der ›unserem Autor‹ einen ehrenvollen

Platz in der Weltliteratur, mit besten Gründen, zuerkennt. Freilich hat

Schapers Darstellung auch ihre Schlagseiten. Eine May-Biographie muss zwar

natürlich nicht ›fromm‹ sein. Aber Mays biblisch geprägte Glaubenswelt

sollte der Interpret, meiner Meinung nach, in angemessener Weise beachten

und nicht – teilweise – als einfältige Schwärmerei und – zum anderen Teil

– als Geniestreich, als eine Art Taschenspielertrick, in Misskredit

bringen. Jedenfalls würde ich nicht sagen, dass »das Schwindeln« bei May

einen »immer stärker« werdenden »religiösen Charakter« bekomme.[10]

6 Ein pseudoreligiöser Schwindler?

Wir müssen deutlich unterscheiden: Die Frage nach der Wahrheit des

Gottesgedankens als solchem ist etwas anderes als die Frage nach der

Echtheit – oder Verlogenheit – der religiösen Sprache bei einer konkreten

Person, zum Beispiel bei Karl May. Diesen Unterschied hat May selbst sehr

genau gekannt und in seinen Büchern – auch in ›Mein Leben und Streben‹ (z.

B. S. 102) – besonders intensiv und auffällig oft beschrieben. War May

also ein religiöser Bekenner, ein aufrechter, glaubwürdiger Christ? Oder

war er (wie schon, nach 1900, seine kirchlichen Gegner meinten) ein

Heuchler, ein scheinheiliger Schwindler? Oder war er beides zugleich, mal

eher ein Christ, mal eher ein Scheinchrist?

Aufgrund des Gesamttenors in Karl Mays Schriften und aufgrund des

Zeugnisses vieler Zeitgenossen, die ihn persönlich gekannt haben, bin ich

mir sicher: Mays Glaube, sein Christsein war echt. Gleichzeitig war er –

wie seine umfangreiche Korrespondenz und auch seine Selbstbiographie

belegen – ein kluger Kopf, ein kritischer Geist, ein aufgeklärter und

aufklärender Denker und alles andere als ein unbedarfter oder bigottischer

Mensch. Dennoch kann die religiöse Selbstdarstellung Karl Mays hinterfragt

und kritisiert werden. Insbesondere die Art, wie May – nach 1900 – das

eigene Leiden mit dem Leiden Christi verglich (z. B. S. 169), grenzt

manchmal ans Bedenkliche und schon fast ans Blasphemische. May war sehr

eitel und neigte, wie seine Romanfigur Hadschi Halef, zur

Selbstgefälligkeit, ja, in schwachen Stunden, zur Selbstbeweihräucherung.

Zudem hatte er – jenseits des Religiösen – einen, mitunter skurrilen, Hang

zum Übertreiben und Schwadronieren (exzessiv in den 1890er Jahren). Mit

dieser Renommiersucht, die bisweilen auch religiöse Züge annehmen konnte,

stand Karl May sich selber im Weg. Das alles ist richtig, dies muss so

gesagt werden.

Doch derartige Kritik, so nötig sie ist, trifft den Kern der Wahrheit

nicht ganz, vielleicht noch nicht einmal halb. Denn Mays religiöse

Lebenseinstellung scheint mir, wie gesagt, überwiegend fundiert und

gediegen. Und vor allem sind die, gelegentlichen, pseudoreligiösen

Auswüchse kein Argument gegen die grundsätzliche Redlichkeit der Aussagen

Mays in ›Mein Leben und Streben‹.

»Karl May schwindelt«, so Rüdiger Schaper, »dass sich die Balken seiner

Luftschlösser biegen.«[11] So forsch, so

pauschal, so definitiv kann man das nun wirklich nicht behaupten. Wie

Schaper selbst ja wohl einräumen würde, dürfen bestimmte Episoden in Mays

Vita, auch wenn es Rückfälle gab, nicht überinterpretiert und nicht

hochgespielt werden: zum Auslegungsprinzip für Mays Biographie überhaupt.

Was May, wie immer man ansonsten zu ihm stehen mag,

in jedem Fall zu glauben ist: Er strebte nach den Höhen von

»Dschinnistan«, er wollte sich der Wahrheit stellen, er suchte das

Wahre und Gute, er sehnte sich nach einer Liebe, die alles

durchdringt und die niemals vergeht. Zumindest insofern – und

allein schon diesen Aspekt finde ich höchst bedeutsam – ist ›Mein Leben

und Streben‹ eine Selbstbiographie, die, jenseits von poetischen

Ausschmückungen, eine tiefe religiöse Wahrheit enthält.

7 Mays Autobiographie als poetisches Werk

Mays Autobiographie wurde schon mit Goethes Selbstbiographie Aus meinem

Leben. Dichtung und Wahrheit verglichen. Im Anschluss an den

Literaturwissenschaftler Helmut Schmiedt sah der May-Biograph Hans

Wollschläger in ›Mein Leben und Streben‹ ein »streckenweise parallel

angelegtes Gegenbild« zu Dichtung und Wahrheit.[12] Die Frage ist nun: Wie verhalten

sich Dichtung und Wahrheit in Mays Selbstbiographie? (Wobei, um dies

gleich vorwegzunehmen, ›Dichtung‹ und ›Wahrheit‹, kunstvolle Ausdrucksform

und Übereinstimmung mit der tieferen Wirklichkeit, keine Gegensätze sein

müssen!)

Mays Autobiographie ist zweifellos ›Dichtung‹. In einem frühen Artikel (1985) betonte Helmut Schmiedt: »Beides gilt: May schrieb einen um die Darlegung empirischer Tatsachen bemühten Bericht und ein poetisches Werk, das sich gattungsspezifischer Topoi, singulärer Muster und literarischer Verklausulierungen bedient.«[13] Mit anderen Worten: ›Mein Leben und Streben‹ orientiert sich, partiell, an Vorlagen aus der Feder anderer Dichter (z. B. Hebels[14] und Goethes) und beansprucht zugleich den Charakter einer realen Lebensbeschreibung. Ich stimme Schmiedt hier grundsätzlich zu. Wie aber steht es dann um den Wahrheitsgehalt, um die »Präzision und Korrektheit der von May notierten Fakten«?[15]

Unstrittig ist: Wenn wir – zum Beispiel – bei Goethe wie auch bei May die Aussage finden, das Puppentheater habe ihre Kindheit und ihre spätere Dichtung aufs stärkste beeinflusst, so heißt das natürlich nicht, dass Mays Schilderung (S. 55ff.) eine nachahmende Erfindung sei. Vielmehr steht fest: Im »Webermeisterhause« (S. 55) in Mays Heimatort Ernstthal hat es in den 1850er Jahren tatsächlich solche Puppenspiele gegeben.[16] Dass der halbwüchsige Karl die eine oder andere Aufführung persönlich erlebt hat und von hochdramatischen Szenen (z. B. im Volksstück Doktor Faust) zuinnerst berührt wurde, ist unbedingt anzunehmen.

Oder ein anderes Beispiel: Wenn es in den

Selbstbiographien Goethes und Mays bestimmte Parallelen hinsichtlich der

Grundkonstellationen in den Herkunftsfamilien gibt,[17]

so heißt das gewiss nicht, dass May (um den Dichterfürsten Goethe oder den

Erzähler J. P. Hebel zu imitieren) die Charaktere, bzw. die

Verhaltensweisen, seiner Eltern oder seiner ›Märchengroßmutter‹

verzeichnet hätte. Denn dafür gibt es ansonsten ja keinerlei

Anhaltspunkte. Vielmehr wird sich Karl May – falls von einer bewussten

Adaption überhaupt die Rede sein kann – bei der Lektüre Goethes bzw.

Hebels gedacht haben: So ähnlich war es, mutatis mutandis, bei meinen

Eltern bzw. bei meiner Großmutter doch auch!

8 Zum Wesen jeder Selbstbiographie

Wie aber ist es im Übrigen mit dem Wahrheitsgehalt in ›Mein Leben und

Streben‹ bestellt? Im Rahmen der vorliegenden Abhandlung kann ich nicht

auf jeden einzelnen, für Mays Vita relevanten und in der heutigen

May-Forschung umstrittenen Punkt eingehen. Ich greife nur wenige, mir

besonders wichtig erscheinende Streitpunkte auf.

Zunächst aber sei grundsätzlich gefragt: Bis zu welchem Grad überhaupt kann eine Selbstbiographie objektiv ›wahr‹ sein? Was eigentlich heißt, im Blick auf eine Lebensbeschreibung, ›wahr‹? Ist eine Autobiographie wahr, wenn alle Details, von denen berichtet wird, nachweislich stimmen? Müssen alle Ereignisse, von denen erzählt wird, einer genauen Überprüfung standhalten? Und muss alles zur Sprache kommen? Darf in der Offenlegung von Sachverhalten nichts Nennenswertes fehlen?

Nein – in diesem Sinne vollständig ›wahr‹ kann eine Selbstbiographie ihrem Wesen nach gar nicht sein. Kein Mensch kann sich nach Jahren und Jahrzehnten noch exakt erinnern, was im Einzelnen alles geschehen ist. Gedächtnislücken, Erinnerungssperren, chronologische Fehler, Unstimmigkeiten in vielen Details sind in Autobiographien eine unvermeidliche Selbstverständlichkeit.[18] Und nicht nur das! Mit größeren Verzerrungen, mit Verwechslungen, mit Blickverengungen, mit unbewussten Kontrollmechanismen, mit Wahrnehmungsverschiebungen ist immer zu rechnen. Naturgemäß sind Selbstbiographien subjektiv, ja tendenziös.

Menschliches Gedächtnis ist immer selektiv. In der Retrospektive wählt die Erinnerung aus, was ihr wichtig erscheint. Vieles wird schlichtweg vergessen, manches wird, aus welchen Gründen auch immer, ›verdrängt‹. Das gilt, wie gesagt, für jede Rückschau und für jede Selbstbiographie und folglich auch für Mays ›Mein Leben und Streben‹.

Schließlich muss bei der Bewertung des Wahrheitsgehalts von (poetischen oder nicht-poetischen) Selbstbiographien in jedem Falle berücksichtigt werden: Alles, was der Autobiograph schreibt, sollte nach Möglichkeit stimmen. Aber nicht alles, was stimmt, muss er schreiben. Denn es gibt einen berechtigten Selbstschutz, und es gibt einen notwendigen Schutz auch anderer Personen, die mit der eigenen Vita eng verbunden sind oder waren.

Etwas anderes freilich wäre es, wenn ein Autobiograph

signifikante Daten seiner Lebensgeschichte frei erfinden oder solche Daten

ohne Not (d. h. ohne die besagten Schutzgründe) verschweigen oder mit

Absicht entstellen würde. Von einer derartigen Fälschung, von einer

derartigen Täuschung der Lesergemeinde durch den Autor ist im Falle der

Mayschen Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹ freilich nicht

auszugehen.

9 Speziell zu ›Mein Leben und Streben‹

In seiner neuen Karl-May-Biographie (2011) allerdings setzt der, ansonsten

hervorragende, May-Kenner Helmut Schmiedt als Prämisse voraus, dass ›Mein

Leben und Streben‹ – ähnlich wie ›Meine Beichte‹ (1908) und die anderen

autobiographischen Schriften Karl Mays – »in besonders zugespitzter Form«

ein poetischer Text sei, der »mit dem Ziel der Selbstrechtfertigung«

verfasst wurde.[19]

Aus dieser Grundannahme zieht Schmiedt jetzt den Schluss: Den

Wahrheitsgehalt aller autobiographischen Schriften Mays müssten wir

generell sehr skeptisch bewerten (sofern sie nicht, punktuell, durch

sonstige Dokumente eindeutig bestätigt würden).

Helmut Schmiedt meint, wenn ich ihn recht verstehe, nicht nur die ›normalen‹ Gedächtnislücken, nicht nur die subjektiven Akzente, nicht nur die auch sonst in Autobiographien üblichen Blickverengungen usw. (s. oben). Vielmehr äußert Schmiedt – wie auch andere Autoren in der heutigen ›May-Szene‹ – sehr weitgehende Vorbehalte gegen die Glaubwürdigkeit von Mays Selbstbiographie insgesamt – weil sie im wesentlichen nur die Selbstrechtfertigung des Verfassers sei!

Ich bin da anderer Meinung. Allein nur als Selbstverteidigung ist ›Mein Leben und Streben‹ nicht hinreichend zu erklären. Für eine solche – einseitige und vereinfachende – Reduktion ist das Buch viel zu facettenreich, im Inhalt viel zu gewichtig und in der Tendenz ja durchaus ambivalent: Selbstverständlich will der Autor – wer wollte ihm das verübeln – sich selbst vor der Öffentlichkeit entlasten; aber er zeigt sich, in wichtigen Partien des Buches, zugleich auch selbst-kritisch und schuldbewusst. Was also den Wahrheitsgehalt speziell von ›Mein Leben und Streben‹ betrifft, halte ich einen Generalverdacht für unbegründet. (Ganz abgesehen davon, dass ein solcher, in der Sache fragwürdiger, Generalverdacht dem Andenken Karl Mays – aus meiner Sicht – alles andere als dienlich wäre.)

Das soll nun wirklich nicht heißen, dass Mays Vita

glorifiziert und Mays Persönlichkeit verherrlicht werden sollte. Ein

derartiges Unterfangen wäre töricht und würde Karl May im Grunde nur

schaden. Unser ›Mayster‹ war ja kein Heiliger, er war ein Mensch mit

seinem Widerspruch. Hierin stimme ich mit Schmiedt und anderen Interpreten

voll überein: May war ein hoch komplizierter Charakter, ein Wanderer

zwischen den Abgründen ›Ardistans‹ und den Höhen von ›Dschinnistan‹. Umso

mehr ist es mein Anliegen, Karl May und seiner Selbstbiographie – so gut

wie möglich – gerecht zu werden.

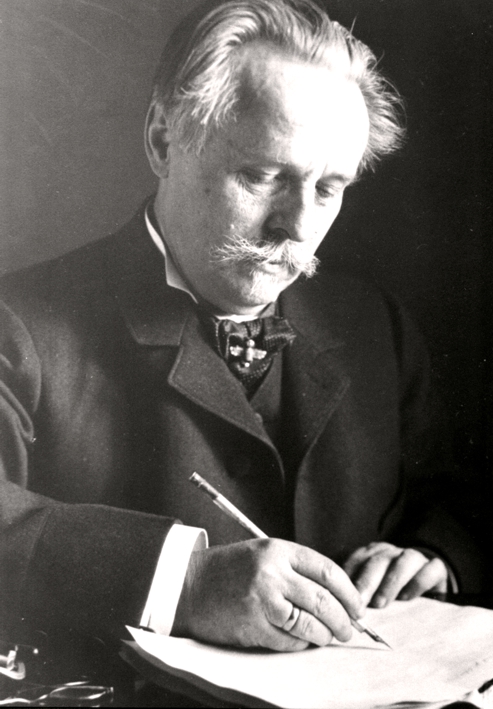

Karl May im Jahr 1906.

10 Existenzielle Lebensbetrachtung und

biographisches Quellenwerk

Es ist nicht zu bestreiten: Mays Selbstbiographie ist, der literarischen

Gattung entsprechend, sehr lückenhaft und in etlichen Punkten

unzutreffend. Keineswegs aber kann man sagen, dass ›Mein Leben und

Streben‹ in der Summe nicht glaubwürdig sei – weil es dem Autor allein um

sich selbst, um seine eigene Rehabilitierung gehe. O nein! Es geht in

›Mein Leben und Streben‹, zum nicht geringen Teil, um ganz andere Dinge

als um das Selbstporträt eines umstrittenen, von Freunden ermutigten und

von Gegnern gehassten Schriftstellers.

Nicht nur im Märchen von Sitara, sondern genauso in der eigentlichen Selbstbiographie ging es Karl May (ich werde darauf zurückkommen) auch und ganz wesentlich um Themen wie Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe, um Themen wie Schuld und Vergebung, innere Gefangenschaft und innere Befreiung. Es ging May, nicht zuletzt, um Themen wie Himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit – um die großen Menschheitsthemen, die sein eigenes Ich sehr weit übersteigen.

Bei all diesen – existenziellen und spirituellen – Themen ging es dem Autobiographen, selbstredend, zugleich um die eigene Person. Es gibt jedoch keinen triftigen Grund für die Annahme, Karl May hätte in ›Mein Leben und Streben‹ in irgendwelchen Punkten bewusst die Unwahrheit gesagt und somit ›gelogen‹. Zwar hat May in seinen selbstbiographischen Äußerungen – da stimme ich Ekkehard Bartsch zu – »manches verschleiert, hat sich zum Beispiel nur mühsam und in einem quälenden Prozess dazu durchringen können, die Vorstrafen zuzugeben«.[20] Zweifellos werden wir vieles in Mays Selbstdarstellung korrigieren und präzisieren müssen. Aber ›Mein Leben und Streben‹ grundsätzlich und durchgängig »als Quellenwerk von nur zweifelhaftem Wert abzutun«, das wäre, so Ekkehard Bartsch, »der falsche Weg zur Wahrheitsfindung«.[21]

Mays Selbstbiographie gar als reine Fiktion,

gleichsam als romanhaftes Werk zu verstehen, wäre erst recht verfehlt.

Nein, was die Schilderung von wesentlichen Fakten betrifft, ist ›Mein

Leben und Streben‹ ein biographisch bedeutsamer und – aufs Ganze gesehen –

durchaus glaubwürdiger Text.

11 Eine »Prozess-Schrift«?

Gewiss ist Mays Selbstbiographie im Zusammenhang mit gerichtlichen

Auseinandersetzungen vor allem der Jahre 1904 bis 1910 zu sehen. Natürlich

wollte May seine Leser für die Wahrheit, wie er sie sah, einnehmen. Und

natürlich wollte er seine Gerichtsprozesse gewinnen. Einige Teile

der Autobiographie dienten – wie May selbst, in einem Brief vom 14.

November 1910 an den Freiburger Verleger Friedrich Ernst Fehsenfeld,

betonte[22] – speziell diesem Zweck.

Daraus folgt aber nicht, dass ›Mein Leben und Streben‹ – wie in der Sekundärliteratur bisweilen suggeriert wird – im Ganzen eine »Prozess-Schrift« wäre: ähnlich wie ›Ein Schundverlag‹ (1905), ›Ein Schundverlag und seine Helfershelfer‹ (1909) oder ›An die 4. Strafkammer des Königl. Landgerichtes III in Berlin‹ (1911). Dass May in ›Mein Leben und Streben‹ um ein neutrales und ausgewogenes Werk bemüht war, zeigt schon die Tatsache, dass er Beschreibungen aus der ›Pollmer-Studie‹ (1907) oder dem ›Schundverlag‹ (1905/09) – also den eigentlichen »Prozess-Schriften« – für die Öffentlichkeit deutlich entschärft hat.

In ›Mein Leben und Streben‹ allen Ernstes eine »Prozess-Schrift« sehen zu wollen, eine Schrift also, die vorwiegend um Rechtsstreitigkeiten rotiert, wäre absurd. Vielmehr ist diese Selbstbiographie ein mehrdimensionales Werk: ein Buch von hohem biographischen, literarischen und sozialethischen Wert, ein – ins Philosophische und Religiöse gehendes – Kunstwerk, dessen Zweck sich mitnichten im Gewinnen von juristischen Streitereien erschöpft.[23]

Der Autor erklärte seiner Lesergemeinde: »Ich schreibe dieses Buch nicht etwa um meiner Gegner willen, etwa um ihnen zu antworten oder mich gegen sie zu verteidigen […]. Ich schreibe dieses Buch auch nicht für meine Freunde, denn die kennen, verstehen und begreifen mich, so daß ich nicht erst nötig habe, ihnen Aufklärung über mich zu geben. Ich schreibe es vielmehr nur um meiner selbst willen, um über mich klar zu werden und mir über das, was ich bisher tat und ferner noch zu tun gedenke, Rechenschaft abzulegen.« (S. 11)

Diese Erklärung stimmt zwar nicht ganz. Karl May

hatte schon auch seine Gegner und seinen Selbstschutz im Blick.

Darüber hinaus aber dienen seine Darstellungen tatsächlich – weithin – der

Selbstreflexion. Sie sind nicht einfach abzutun als bloße

Schutzbehauptungen zum Zwecke der Rechtfertigung und der

Selbstglorifizierung des Autors. Trotz vieler Einseitigkeiten und trotz

ihres Fragmentcharakters enthalten Mays Ausführungen sehr viel Wahres, der

Selbsterkenntnis des Verfassers sehr Förderliches. Vor allem subjektiv

sind sie glaubwürdig: als, wie Hainer Plaul hervorhob, »vom festen Willen

zur Wahrhaftigkeit durchdrungene Bekenntnisse«.[24]

12 Erstaunliche Gedächtnisleistung

Aber auch objektiv liefert Mays Selbstbiographie sehr

brauchbares, von der Forschung in wichtigen Punkten bestätigtes, zum

Verständnis des ›Phänomens Karl May‹ unverzichtbares Material. Über die

von Hainer Plaul[25]

und anderen Forschern ermittelten biographischen Daten hinaus konnten auch

in jüngster Zeit wichtige Fakten geklärt werden, die den hohen

Wahrheitsgehalt von ›Mein Leben und Streben‹ noch zusätzlich erhärten.

Mittlerweile steht zum Beispiel fest, dass Mays autobiographische

Schilderung des ›Uhrendelikts‹ zu Weihnachten 1861 und der Verhaftung des

Junglehrers am Heiligen Abend (S. 103–107) in sehr vielen, ja vermutlich allen

Details dem objektiven Sachverhalt entspricht.[26]

Auch Mays Darstellung der Gefangenschaft im Arbeitshaus ›Schloss

Osterstein‹ (1865–1868) gewinnt, aufgrund neuer Erkenntnisse,[27] an Glaubwürdigkeit in den Details.

Es wird zwar nicht alles in allen Einzelheiten genau so gewesen sein, wie Karl May es beschreibt. Von für Selbstbiographien typischen Fehlern war ja schon ausführlich die Rede. Dennoch – so manche Ereignisse, die viele Jahrzehnte zurücklagen, hat May in ›Mein Leben und Streben‹ sehr präzise geschildert. Das wirkt umso erstaunlicher, wenn man berücksichtigt, dass ihm keine Erinnerungsfotos zur Verfügung standen und es keine älteren Geschwister oder sonstige Familienangehörige gab, die er hätte befragen können.

Gleichwohl halte ich fest: Die eigentliche

Wahrheit in ›Mein Leben und Streben‹ liegt noch wesentlich tiefer als in

der, ungewöhnlich guten, Erinnerung an äußere Lebensdaten. Die Bewertung

durch Hans Wollschläger gilt nach wie vor: ›Mein Leben und Streben‹ ist

»zu Recht in die literarische Dauer eingegangen […]; die ›Wahrheit‹ des

Werks liegt gänzlich außerhalb der Dokumente. […] Dabei erreicht auch die

faktische Wahrheit ein bei Selbstbiographien durchaus ungewöhnlich hohes

Maß, und die subjektiven Verschiebungen erweisen sich als nur zusätzlich

sprechend und aufschlussreich […], und eine bewusste Entstellung oder

Retusche ad hoc ist nirgends nachweisbar.«[28]

13 Zum Suizid des Großvaters

Erwiesenermaßen fehlerhaft sind Mays Ausführungen zu den Biographien der

Großeltern.[29] Doch solche Unstimmigkeiten

in einer Reihe von Einzelheiten sind leicht zu erklären (als

Erinnerungsfehler Karl Mays oder als Fehlinformationen von Seiten der

Eltern) und gewiss nicht als ›lügnerisch‹ zu bewerten.

Zweifellos unzutreffend – aber wohl kaum mit Absicht falsch wiedergegeben – ist beispielsweise Mays Angabe (S. 8) vom häuslichen Unfalltod des Großvaters mütterlicherseits. Nach dem Begräbnisbuch der Kirchengemeinde St. Christophori in Hohenstein hat sich Mays Großvater, der Weber Christian Friedrich Weise (1788–1832), im Keller des Nachbarn erhängt. »Ursache der Selbstentleibung: Trunkenheit und Verzweiflung«.[30]

Warum hat May die Sache beschönigt und aus dem Suizid einen Unfall gemacht? Wollte er, aus Gründen der Pietät, das Andenken des Großvaters schützen? Oder ging es ihm ums eigene Renommee? Wollte er vor der Lesergemeinde nicht als Enkel eines Versagers, eines Trinkers und Selbstmörders dastehen?

Viel wahrscheinlicher ist eine andere Erklärung: Karl May, der den Großvater ja gar nicht gekannt hatte und erst zehn Jahre nach dessen Tod geboren wurde, hat, wie ich vermute, vom Suizid des Großvaters Weise überhaupt nichts gewusst. Er hat in ›Mein Leben und Streben‹ – bona fide – berichtet, was ihm die Eltern (und vielleicht auch die ›Märchengroßmutter‹, Frau Johanne Christiane Vogel verw. May) erzählt hatten.

Wir dürfen nicht übersehen: Zu Mays Zeiten – und auch noch lange danach – galt der ›Selbstmord‹, der ›Freitod‹, als Schande und im christlichen Milieu sogar als schwere Sünde. Der ›Selbstmörder‹ – laut Aktennotiz auch der Großvater Mays – wurde in ungeweihter Erde verscharrt[31] und musste, nach allgemeiner Ansicht, mit der ewigen Hölle als jenseitiger Bestrafung rechnen. Heute freilich gehen die meisten Psychiater und Psychotherapeuten davon aus, dass der Suizid nur in den seltensten Fällen eine freiwillige Tat ist. Ich teile diese Auffassung. Meines Erachtens ist die Freiheit des Suizidanten in der Regel, aufgrund von psychotischen Zwängen oder aufgrund von katastrophalen äußeren Umständen, so gut wie ausgeschaltet.

Auch in den christlichen Konfessionen hat sich ein

entsprechender Bewusstseinswandel vollzogen. Der Suizid wird als

bedauerliche Fehlhandlung angesehen, aber kaum mehr als Sünde vor Gott.

Doch, wie gesagt, im Umfeld Karl Mays galt eine völlig andere Sichtweise.

Deshalb nehme ich an, dass Mays Familie dem kleinen Karl – und auch später

dem Erwachsenen – nicht die volle Wahrheit über den Tod des Großvaters

Weise übermittelt hat.

Auf dem ursprünglichen Hohensteiner Friedhof an der Dresdner Straße,

heute Parkanlage und Spielplatz, wurde Mays Großvater Christian

Friedrich Weise 1832 »an einem abgesonderten Ort des Gottesackers«

begraben.

14 Zur ›Spanien‹-Episode

Mays Version vom Tod des Großvaters ist jedenfalls

unstimmig, da sie ja aktenkundig widerlegt ist. Damit stellt sich für

mich, im Blick auf den Wahrheitsgehalt von ›Mein Leben und Streben‹, die

Methodenfrage: Nach welchen Kriterien sind Mays Aussagen bezüglich ihrer

faktischen Richtigkeit zu beurteilen? In welchen Fällen empfiehlt es sich,

Mays Angaben zu bezweifeln bzw. als unrichtig anzusehen? Hilfreich ist ein

Vergleich innerhalb des May’schen Oeuvres: Die pseudobiographischen

›Freuden und Leiden eines Vielgelesenen‹ (1896) erwecken von vornherein

den Eindruck einer Posse, einer launig-maßlosen Übertreibung in allem, was

beschrieben wird. Folglich sind die Freuden und Leiden, was Tatsachen

betrifft, mit dem nötigen Misstrauen zu lesen.

Die vierzehn Jahre später in einer ganz anderen Gemütsverfassung und unter

ganz anderen Lebensumständen entstandene Selbstbiographie ›Mein Leben und

Streben‹ indessen wirkt insgesamt (abgesehen von den grundsätzlichen, in

Abschnitt 8 benannten Einschränkungen) sehr glaubwürdig. Im Großen und

Ganzen scheint sie mir verlässlich. Deshalb bin ich sehr geneigt, auch

einzelne Passagen in ›Mein Leben und Streben‹ nur dann für fiktional zu

halten, wenn sie durch nachgewiesene Fakten falsifiziert werden können

oder wenn sie in sich selbst allzu unwahrscheinlich wirken oder wenn

plausible Verschleierungsmotive des Autors deutlich erkennbar sind.

Aber eine Schilderung Karl Mays allein schon deshalb in Frage zu stellen,

weil sie durch Dokumente nicht eindeutig bestätigt werden kann, halte ich,

wie gesagt, für unangebracht. Der Literaturwissenschaftler Andreas Graf

zum Beispiel hat Mays Darstellung vom – nach einem Tag schon beendeten –

Fluchtversuch des halbwüchsigen Karl nach Spanien (S. 79 u. 92f.)

angezweifelt: nur weil es in anderen, ebenfalls poetischen,

Autobiographien ähnliche Geschichten gibt und weil für die Ausreißer-Story

des Dichters, außer dessen Selbstzeugnis, »keinerlei Belege vorliegen«.[32] Dem setze

ich entgegen: Für Szenen dieser Art kann es naturgemäß keine

Belegdokumente geben! Aber sind sie deshalb schon unglaubwürdig? Nein, ich

sehe nicht den geringsten Grund, an Mays Darstellung zu zweifeln.

Ganz im Gegenteil: Die – natürlich gescheiterte – ›Flucht‹ des pubertären Karl nach ›Spanien‹, dem Land seiner Träume, passt besonders gut zu Mays Charakter. Denn zum ersten Mal, so Helmut Schmiedt, »überwuchert die Phantasie sichtlich den Realitätsbezug, antwortet May auf die wirkliche Misere mit dem ernsthaften Versuch, zu ihrer Lösung den Trost der Fiktion heranzuziehen«.[33]

May selbst hat in ›Mein Leben und Streben‹, mit Bezug

auf die Spanien-Episode, klar erkannt: »Der Fehler lag daran, daß ich

infolge des verschlungenen Leseschundes den Roman für das Leben hielt und

darum das Leben nun einfach als Roman behandelte. Die überreiche

Phantasie, mit der mich die Natur begabte, machte die Möglichkeit dieser

Verwechslung zur Wirklichkeit.« (S. 92)

|

|

|

Archiv: Dr. Hainer Plaul.

15 Zur Straftäterzeit

Die »überreiche Phantasie«, mit der ihn »die Natur begabte«, ersetzte Karl

May in ›Mein Leben und Streben‹ sehr weitgehend durch eine sachliche, an

der Wirklichkeit orientierte Darstellung. Dies gilt mit gewissen

Einschränkungen – um ein markantes und viel diskutiertes Beispiel

aufzugreifen – auch für die Schilderung der Straftäterzeit in Mays

Selbstbiographie.

Diese Darstellung ist allerdings, aus verständlichen Gründen, sehr ungenau und sehr unvollständig. Alle seine Missetaten im einzelnen aufzuzählen, war May nicht bereit. Denn sein eigener »Henker, Schinder und Abdecker« (S. 169) wollte er – ich kann das verstehen – nicht sein.

Seine Schuld gestand May zwar grundsätzlich ein. Zugleich aber schrieb er in der Selbstbiographie, er sei in jener Zeit – in den 1860er Jahren – psychisch gestört gewesen und habe an Bewusstseinstrübungen gelitten: Es gab »Wochen, in denen es vollständig dunkel in mir wurde; da wußte ich kaum oder oft auch gar nicht, was ich tat. In solchen Zeiten war die lichte Gestalt in mir vollständig verschwunden. Das dunkle Wesen führte mich an der Hand. Es ging immerfort am Abgrund hin. Bald sollte ich dies, bald jenes tun, was doch verboten war. Ich wehrte mich zuletzt nur noch wie im Traum.« (S. 119)

Was ist von solchen Aussagen zu halten? So viel ist sicher: Derartige, Mays Strafmündigkeit einschränkende, Sätze in ›Mein Leben und Streben‹ sind keineswegs von vornherein unglaubwürdig. Mays Selbstpsychogramm für die Straftäter- und Vagantenjahre (S. 111ff. u. ö.) sollte also »nicht vorschnell verworfen werden«.[34] Diese behutsame Einschätzung durch den Strafrechtler Claus Roxin ist nach wie vor aktuell.

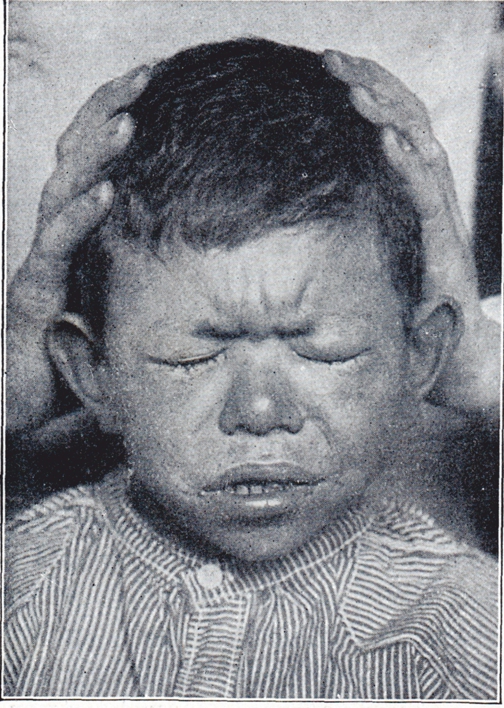

Bekanntlich hat May zur Beschreibung seines damaligen Seelenzustandes, mit einiger Wahrscheinlichkeit, das Lehrbuch ›Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten‹ (3. Auflage 1871) des Psychiaters Wilhelm Griesinger verwendet.[35] Wilhelm Griesinger (1817–1868) ist ein Mitbegründer der modernen Psychiatrie, der noch heute in der Fachliteratur viel zitiert und in medizingeschichtlichen Vorträgen oft erwähnt wird. Wenn Karl May das Standardwerk von Wilhelm Griesinger gelesen hat, so bestätigt dies zunächst einmal nur, dass er ein gebildeter Mensch war, der – auf vielen Gebieten – auf der Höhe des Wissens seiner Zeit stand.

Aus Mays Lektüre folgt aber nicht, dass er seine Darstellung einer eigenen Krankheitsphase – um sich selbst zu entlasten und um das Mitleid seiner Lesergemeinde zu erhaschen – frei erfunden und mit Hilfe des Griesinger-Buches wissenschaftlich verbrämt habe. Es kann auch sein (und dies scheint mir näherliegend), dass May die Griesinger-Thesen lediglich als Formulierungshilfen benutzt hat, um schwierige, für den Laien kaum verständliche Sachverhalte besser schildern zu können.[36]

16 Zur Problematik einer Differentialdiagnose

Nach meinen eigenen Erfahrungen in der psychiatrischen Seelsorge ist die

Annahme, der traumatisierte, höchstwahrscheinlich zu Unrecht aus dem

Dienst entlassene,[37] seiner beruflichen

Existenz beraubte Schullehrer Karl May habe in den 1860er Jahren unter

einer ernsthaften, seine Schuldfähigkeit beeinträchtigenden seelischen

Erkrankung gelitten, durchaus plausibel. Allerdings muss das noch lange

nicht heißen, dass es sich um eine manisch-depressive Psychose oder um

eine schwere Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis gehandelt hat.

Nein, eine derartige Krankheit ist im Falle Mays (aus Gründen, die oft

schon erörtert wurden) nahezu mit Sicherheit auszuschließen.[38]

Welche Diagnose kommt dann in Betracht? Diese Frage ist nicht eindeutig zu beantworten. Theoretisch denkbar sind mehrere Möglichkeiten. Jede Festlegung wäre spekulativ und anfechtbar. Eine exakte psychiatrische Differentialdiagnose des psychischen Zustands Karl Mays wäre schon in den 1860er Jahren ein sehr schwieriges – oder unmögliches – Unternehmen gewesen. Und heute, da der Delinquent ja nicht mehr befragt und untersucht werden kann, ist eine solche – Mays retrospektive Darstellung mit Sicherheit verifizierende oder falsifizierende – Diagnose natürlich vollends unmöglich.

Wir müssen ja grundsätzlich bedenken: Die forensische Psychiatrie ist ein sehr weites und überaus steiniges (um nicht zu sagen: vermintes) Feld! Es gibt sehr unterschiedliche Arten von Depression und psychischer Krankheit. Und die Feststellung der vollen oder der – mehr oder weniger – verringerten Schuldfähigkeit eines Straftäters ist eine komplizierte, auch unter Experten oft umstrittene Sache.

Es kann jedenfalls sein, und ich halte dies für keineswegs unwahrscheinlich, dass May an einer vorübergehenden (und dennoch schwerwiegenden) Persönlichkeitsstörung gelitten hat,[39] die schon damals – mit entsprechender Menschenkenntnis – behandelbar war und tatsächlich während Mays Aufenthalt im Zuchthaus zu Waldheim (1870–1874) erfolgreich behandelt wurde: durch den – besonders einfühlsamen – katholischen Lehrer und Gefängniskatecheten Johannes Kochta, möglicherweise auch durch den jungen, der praktischen Psychiatrie zugewandten Anstaltsarzt Dr. Adolf Knecht.[40]

Es gibt psychische Defekte und seelische Krankheiten, die am besten durch menschliche Nähe, durch Verständnis und Zuwendung zu heilen (oder deutlich zu lindern) sind. Karl May wird solche Heilung in Waldheim erfahren haben. »Es liegt noch heut«, schrieb der Dichter, »eine unendliche Dankbarkeit für diese Wärme und diese Güte in mir, die sich meiner annahm und keinen einzigen Vorwurf für mich hatte, als alles Andere gegen mich war.« (S. 174)

Fest steht, dass May nach der Entlassung aus Waldheim nicht mehr rückfällig wurde, weder im strafrechtlichen noch im psychiatrischen Sinne (es sei denn, man würde das Old Shatterhand-Gehabe in den 1890er Jahren als psychiatrischen Fall bewerten). Doch wie schwer seine Erkrankung in den 1860er Jahren gewesen sein könnte und wie sie genauer zu klassifizieren ist, das lässt sich heute, aus besagten Gründen, nicht mehr klären.

17 Zur frühkindlichen Blindheit

Nach wie vor umstritten ist ferner – seit Johannes Zeilingers Publikation ›Autor in fabula‹ (2000) – die Frage, ob die in ›Mein Leben und Streben‹ geschilderte frühkindliche Erblindung Karl Mays in einem real-körperlichen oder nur in einem fiktional-›symbolischen‹ Sinne zu verstehen ist. Johannes Zeilinger nämlich hat medizinisch nachgewiesen, dass es eine Augenoperation des kleinen Karl nicht gegeben hat und eine mehrjährige Erblindung des Kindes, gleich nach der Geburt, völlig auszuschließen ist.[41]

In Mays Selbstbiographie steht jedoch geschrieben: »Ich habe in meiner Kindheit stundenlang still und regungslos gesessen und in die Dunkelheit meiner kranken Augen gestarrt […]. Ich sah nichts. Es gab für mich weder Gestalten noch Formen, noch Farben, weder Orte noch Ortsveränderungen. Ich konnte die Personen und Gegenstände wohl fühlen, hören, auch riechen; aber das genügte nicht, sie mir wahr und plastisch vorzustellen. Ich konnte sie mir nur denken. Wie ein Mensch, ein Hund, ein Tisch aussieht, das wußte ich nicht; ich konnte mir nur innerlich ein Bild davon machen, und dieses Bild war seelisch. Wenn jemand sprach, hörte ich nicht seinen Körper, sondern seine Seele. Nicht sein Aeußeres, sondern sein Inneres trat mir näher.« (S. 30f.)

Hat May mit diesen Worten, mit diesen eindrucksvollen Sätzen nicht die Wahrheit gesagt? Ist das blinde Kind eine Erfindung des »Hakawati« (S. 35), des »Märchenerzählers« (S. 136f.) Karl May? Wollte er sich insgeheim auf dieselbe Stufe stellen mit dem griechischen Mythenerzähler Homer, der ja ebenfalls, wie man sagt, blind gewesen ist? Wollte May sich als ›blinder Seher‹ stilisieren – analog zu Teiresias, dem blinden Propheten in der griechischen Mythologie, oder in Entsprechung zum Münedschi, dem blinden Visionär in Mays Reiseerzählung ›Am Jenseits‹ (1899)?

Oder wollte der kleine Karl – wie der Literaturwissenschaftler Thomas Kramer meint – ›nichts sehen‹, weil seine Kindheit so armselig war? Hat er vor der Realität im trostlosen Elternhaus die Augen verschlossen? Und folgte der spätere Autobiograph mit seiner Geschichte vom ›blinden‹ Kind, das dann ›innerlich‹ umso tiefer zu sehen vermochte, lediglich einem literarischen Topos: dem »Motiv der Überlegenheit innerer Wesensschau«,[42] einem Motiv, das ja auch sonst in der Dichtkunst oftmals zu finden ist, z. B. bei Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke?[43]

Konnte ›Karle‹ also immer sehen, wie jedes andere Kind? Wollte der geschmähte, öffentlich angegriffene Autor womöglich bei seinen Feinden bzw. Prozessgegnern – in einer Art captatio benevolentiae – ein Mitgefühl mit dem ehemals so armen, ja sogar blind gewesenen Kinde hervorrufen? Überzeugend finde ich keine dieser Theorien. Zumal Karl May ja schon in einem Privatbrief aus dem Jahre 1897 (als er noch überall bejubelt wurde und als es noch keinerlei Presseattacken gegen den ›meistgelesenen deutschen Schriftsteller‹ gab) seine frühkindliche Blindheit bekundet hatte.[44]

Nach meiner Auffassung ist Mays Blindheitsschilderung

in der Kernaussage plausibel und stimmig. Im Gegensatz zu Mays epischen

(autobiographisch zwar ebenfalls relevanten,[45]

aber eben doch fiktionalen) Werken enthält ›Mein Leben und Streben‹ derart

viele – verifizierbare und nachgewiesene – autobiographische Fakten, dass

ich nach gründlicher Abwägung des Pro und Kontra nicht einsehen kann,

warum ausgerechnet die Blindheitsschilderung fiktional sein sollte. Mays

Darstellung der frühkindlichen Blindheit ist von einer so eindringlichen

Intensität, einer so persönlichen Bewegtheit, dass ich eine reine

Erfindung der Blindheit durch Karl May hier ausschließen möchte. Hinzu

kommt, dass das Motiv der Blindheit und der Blindenheilung in Mays

literarischem Gesamtwerk einen so auffällig breiten Raum einnimmt,[46] dass sich die Annahme eines

realen biographischen Hintergrunds geradezu aufdrängt.

»Nach langdauerndem Lidkrampf kommt es sogar ab und zu vor, daß kleinere Kinder den Gebrauch ihres Sehens vollständig verlernen und trotz der Heilung mit wiedergeöffneten Augen wochenlang teilnahmslos dastehen und die Augen gar nicht gebrauchen (Amaurose [Erblindung ] nach Blepharospasmus). Dieser Zustand pflegt die Eltern sehr zu erschrecken, er geht aber sicher vorüber.«

Dr. Theodor Axenfeld (Hg ), Professor für Augenheilkunde in Freiburg i . Br: ›Lehrbuch der Augenheilkunde‹, Jena 1912 , S. 328f.

18 Der wahrscheinliche Sachverhalt

Zeilingers – von etlichen May-Forschern allzu bereitwillig übernommenen –

Argumente gegen eine frühkindliche Erblindung Karl Mays sind keineswegs

zwingend. Augenmedizinische Erkenntnisse, die der Meinung Zeilingers

entgegenstehen und die Darstellung Mays (indirekt) bestätigen, gibt es

sehr wohl.[47] Nur werden diese Erkenntnisse

in der aktuellen Sekundärliteratur zu Karl May fast durchwegs ignoriert

oder zu wenig beachtet.

Welche Umstände also könnten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zur Erblindung und später zur Heilung des kleinen Karl geführt haben? Wenn man die Darstellung Karl Mays in ›Mein Leben und Streben‹ genau liest, ist zu bemerken: Von einer (in Zeilingers Untersuchung mit Recht für unmöglich erklärten) Augen-Operation ist dort gar nicht die Rede, auch nicht von einer Erblindung unmittelbar nach der Geburt.

In den ersten Monaten seines Lebens kann Karl nicht erblindet sein. Anfänglich muss sein Sehvermögen sich normal entwickelt haben. Der visuelle Input, die unerlässliche Verbindung zwischen den Augen und dem Sehzentrum in der Hirnrinde, musste aufgebaut worden sein. Denn andernfalls wäre May auch später nie in der Lage gewesen, stereoskopisch – also ohne nennenswerte Einschränkung – zu sehen.

Karl May schrieb aber wörtlich, dass er »kurz nach der Geburt sehr schwer erkrankte, das Augenlicht verlor und volle vier Jahre siechte« (S. 16). Diesen eigenartigen Satzbau in Mays Selbstbiographie kann man auch so verstehen: Die Formulierung »kurz nach der Geburt« bezieht sich auf eine allgemeine Erkrankung, nicht aber auf den Verlust des Augenlichts. Die Aussage wäre dann: Sehr früh schon »siechte« das Kind wegen einer schweren, vielleicht rachitischen Krankheit,[48] bedingt durch starke Unterernährung; und irgendwann im frühkindlichen Alter konnte Karl (vermutlich aufgrund eines Lidverschlusses) nicht mehr sehen; er litt also zeitweilig an ›funktioneller‹ Blindheit. Später jedoch, nach der sachkundigen Behandlung (nicht nach einer Operation!) durch die Dresdener Ärzte Dr. Carl Haase und Dr. Woldemar Grenser, lernte der kleine Karl wieder das Sehen.[49]

Auch wenn die Erblindung, wie anzunehmen ist, nur wenige Monate gedauert hat, sind Mays Ausführungen in ›Mein Leben und Streben‹ durchaus korrekt. Ja selbst wenn Karl May – in seiner doppeldeutigen Aussagenreihe (S. 16) – tatsächlich hätte sagen wollen, er habe »kurz nach der Geburt« das Augenlicht verloren, so wäre ihm dies nicht als ›Falschaussage‹ und nicht als ›Mythenbildung‹ anzurechnen. Denn niemand kann sich an die ersten beiden Lebensjahre erinnern. Wie lange er als Kind erblindet war, das konnte May ja gar nicht wissen und darüber gibt es in ›Mein Leben und Streben‹ auch keine exakte Angabe.[50]

Mit Ralf Harder bin ich deshalb der Meinung: Karl Mays Erblindung als kleines Kind ist keine »Legende«, kein Phantasieprodukt des späteren Dichters, sondern ein realer biographischer Sachverhalt.[51]

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass man die

frühkindliche Erblindung Karl Mays, unbeschadet des

medizinisch-körperlichen Aspekts, zugleich auch ›symbolisch‹

verstehen könnte: als Bild für ein außersinnliches ›Schauen‹, als Metapher

für ein tieferes, die Oberfläche der Dinge durchdringendes

Wahrnehmungsvermögen.

19 Mays Hang zur Symbolik

»Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen

unsichtbar.«[52] Zu dieser Einsicht des

›Kleinen Prinzen‹ könnte May schon sehr früh gekommen sein. Man kann

sagen: Er hat es als Kind schon gelernt, das Leben ›mit anderen Augen‹ zu

sehen – mit den Augen des Inneren, der Seele, der schöpferischen

Einbildungskraft. In sinnbildlicher, ›symbolischer‹ Bedeutung schrieb er

in der Selbstbiographie (S. 31):

»Es gab für mich nur Seelen, nichts als Seelen. Und so ist es geblieben, auch als ich sehen gelernt hatte, von Jugend an bis auf den heutigen Tag. […] Das ist der Schlüssel zu meinen Büchern. […] Nur wer blind gewesen ist und wieder sehend wurde, und nur wer eine so tief gegründete und so mächtige Innenwelt besaß, daß sie selbst dann, als er sehend wurde, für lebenslang seine ganze Außenwelt beherrschte, nur der kann sich in alles hineindenken, was ich plante, was ich tat und was ich schrieb […]!«

Karl May war – darin sind sich alle, die Freunde wie die Gegner, einig – ein äußerst phantasiebegabter Mensch, ein Autor mit einer »mächtigen Innenwelt«. Dementsprechend geht es in seinem Erzählwerk oft sehr phantastisch und nicht wirklich ›mit rechten Dingen‹ zu.

Mays literarisches Spätwerk freilich ist

nicht nur ›phantastisch‹, es ist – mit seinen transzendenten, die

sinnliche Wahrnehmung überschreitenden Traumwelten – eine höchst

kunstvolle, streckenweise mystische, insgesamt symbolisch-allegorische

Dichtung. Vor allem sein fast unbekanntes Erlösungsdrama ›Babel und Bibel‹

(1906) sowie seine als schwer lesbar geltenden Altersromane ›Im Reiche des

silbernen Löwen III/IV‹ (1902/03), ›Ardistan und Dschinnistan‹ (1907/09)

und ›Winnetou IV‹ (1909/10) sind zweifelsfrei symbolisch zu

verstehen. In ›Mein Leben und Streben‹ nun aber behauptet May, auch seine

früheren ›Reiseerzählungen‹ (die berühmten Abenteuerromane ›Durch die

Wüste‹, ›Durchs wilde Kurdistan‹, ›Winnetou I-III‹, ›Satan und Ischariot

I-III‹ usw.) seien gleichnishaft und »symbolisch« gemeint: als ›Reisen‹

ins Innere der »Menschheitsseele«, als Vorentwürfe der späteren,

symbolistischen, geistig aufwärts strebenden Poesie.

20 Die klassischen ›Reiseerzählungen‹

In einem essayistischen, erst kürzlich erschienenen ›Karl-May-Porträt‹ ist

zu lesen: Der späte May »ordnet und deutet die Geschichte seines Lebens

und seiner Texte neu und stellt sie in einen großen, neuerfundenen

Sinnzusammenhang, einen Mythenkosmos«.[53]

Ich könnte dieser Bemerkung zustimmen, mit zwei wichtigen Einschränkungen

allerdings: Zum einen würde ich nicht von »neuerfundenen«, sondern von neu

erkannten Zusammenhängen sprechen. Und zum anderen halte ich die

Bezeichnung »Mythenkosmos«, im Blick auf die Selbstbiographie ›Mein Leben

und Streben‹, für unpassend.

Die Frage, auf die es hier ankommt, ist doch: Trifft Mays nachträgliche Interpretation seiner ›Reiseerzählungen‹ (ab 1881) zu? In gewisser Weise, so meine ich, ja! »Symbolisch« sind Mays frühere ›Reiseerzählungen‹ insofern zu verstehen als – wie Heinz Stolte, Claus Roxin und, besonders eingehend, Walther Ilmer gezeigt haben[54] – in vielschichtiger (dem Autor während des Schreibprozesses vielleicht nur teilweise bewusster) Verschlüsselungstechnik tatsächliche Ereignisse aus dem Leben Karl Mays zur Darstellung kommen – verfremdet im exotischen Gewand.

In ›Mein Leben und Streben‹ schreibt May, durchaus zu Recht und sehr treffend: »Ich hatte meine Sujets aus meinem eigenen Leben, aus dem Leben meiner Umgebung, meiner Heimat zu nehmen und konnte darum stets der Wahrheit gemäß behaupten, daß Alles, was ich erzähle, Selbsterlebtes und Miterlebtes sei. Aber ich mußte diese Sujets hinaus in ferne Länder und zu fernen Völkern versetzen, um ihnen diejenige Wirkung zu verleihen, die sie in der heimatlichen Kleidung nicht besitzen.« (S. 139)

Als ›Seelenprotokolle‹ also spiegeln die ›Reiseerzählungen‹ (wie auch die Kolportageromane ›Waldröschen‹, ›Die Liebe des Ulanen‹, ›Der verlorne Sohn‹ usw.) das ›Leben und Streben‹ des Schriftstellers. Und sofern sie viel ›archetypisches‹ Material enthalten, entsprechen sie auch den Sehnsüchten vieler Leser/innen, ja den Träumen der »Menschheitsseele«.

Man könnte zum Beispiel sagen: Die Landschaftsbeschreibungen in Mays klassischen Abenteuerromanen, ihre Wüsten und Seen, ihre Oasen und Höhlen, ihre Schluchten und Talkessel, ihre Tiefebenen und Bergeshöhen sind – nicht selten – Metaphern. Sie stehen, in vielen Romanpartien, ›symbolisch‹ für die ›Seelenlandschaften‹ des »kollektiven Unbewussten« (C. G. Jung). Man kann durchaus sagen: Mays Bücher sprechen »von Seele zu Seele«;[55] sie dringen ins Unbewusste, in die Innenbezirke des Lesers ein. Auch insofern sind sie ›symbolische‹, die abenteuerliche Handlung überschreitende Schriften.[56]

Überdies bemerkt May in ›Mein Leben und Streben‹ (S.

144 u. 209), er habe seine Lesergemeinde schon in frühesten Erzählungen

auf die geistigen und ethischen Höhen von »Dschinnistan« gewissermaßen

vorbereiten wollen. Eine haltlose Behauptung? Nicht unbedingt, man muss

differenzieren!

Es ist zwar höchst unwahrscheinlich, dass May seine symbolistische,

utopisch-mystische Alterspoesie (mit Marah Durimeh, der barmherzigen

›Urmutter‹, der weisen und mächtigen ›Himmelskönigin‹, sowie mit Winnetou,

dem bekennenden Christen, dem gewaltlosen und jesus-ähnlichen

›Edelmenschen‹, als Protagonisten) schon zu Beginn seines literarischen

Schaffens bewusst geplant habe. So gesehen dürfte sich May in der

Rückschau – in einer für Selbstbiographien typischen

Erinnerungsverschiebung oder Wahrnehmungsverzerrung[57]

– geirrt haben.

Aber es ist andererseits ja nicht zu bestreiten: Der

letztliche Sieg des Guten über das Böse, der Liebe über den Hass, des

»Edelmenschen« über den »Gewaltmenschen« zieht sich wie ein roter Faden

(wenn auch in unterschiedlicher Deutlichkeit) durch Karl Mays Gesamtwerk:

von den ›Geographischen Predigten‹ und dem ›Buch der Liebe‹ (1875) bis hin

zu ›Ardistan und Dschinnistan‹ und ›Winnetou IV‹. So gesehen hat May ja

nicht Unrecht, wenn er eine inhaltliche Kohärenz in den Früh- und den

Spätwerken herausstellt (wobei diese innere Einheit im Werk, diese

Kontinuität in der humanitären Ausrichtung und in der moralischen

Grundtendenz, freilich nicht in allen Schriften konsequent und

bruchlos durchgehalten wird[58]).

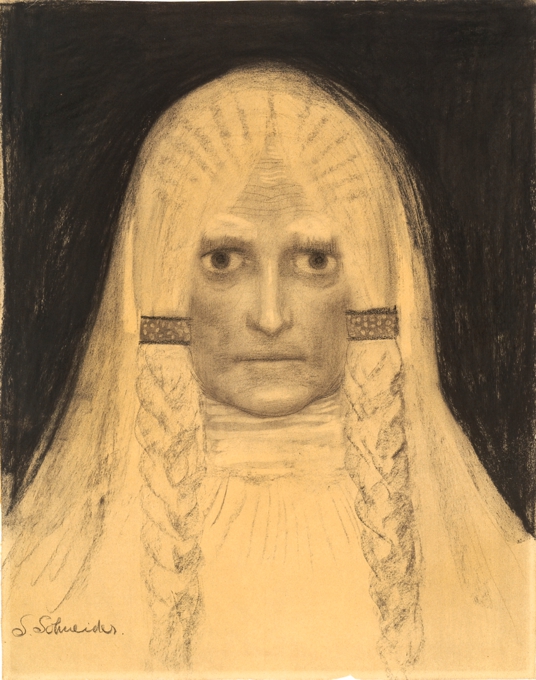

Marah Durimeh von Sascha Schneider. Archiv:

Karl-May-Stiftung.

21 Das erzählende »Ich«

Retrospektiv wird Mays literarisches Werk in der Selbstbiographie, in

wesentlichen Punkten, richtig gedeutet. Darüber hinaus aber verblüfft die

Selbstbiographie mit der Erklärung: Auch das erzählende »Ich«, der

Edelmensch Old Shatterhand/Kara Ben Nemsi, sei – schon in den

›Reiseerzählungen‹ der 1880er und 1890er Jahre – keine reale Person,

vielmehr eine Allegorie für die »Menschheitsfrage«, d. h. für die Frage

nach dem Wesen und dem Ziel des menschlichen Daseins. Das Roman-»Ich«,

versicherte May, sei gar nicht er selbst, sondern die künftige, noch nicht

erreichte Gestalt seines Ich und des Menschen überhaupt.

Mays literarisches »Ich«, so heißt es in ›Mein Leben und Streben‹, sei

»keine Wirklichkeit, sondern dichterische Imagination. Doch, wenn dieses

›Ich‹ auch nicht selbst existiert, so soll doch Alles, was von ihm erzählt

wird, aus der Wirklichkeit geschöpft sein und zur Wirklichkeit werden.

Dieser Old Shatterhand und dieser Kara Ben Nemsi, also dieses ›Ich‹ ist

als jene große Menschheitsfrage gedacht, welche von Gott selbst geschaffen

wurde, als er durch das Paradies ging, um zu fragen: ›Adam, d. i. Mensch,

wo bist du?‹ ›Edelmensch, wo bist du?‹« (S. 144)

Natürlich klingt diese Erklärung mysteriös, nachgeschoben und ausredenhaft

– wenn man bedenkt, dass der Schriftsteller in den 1890er Jahren in aller

Öffentlichkeit, in Show-Veranstaltungen großen Stils, die Identität des

Autors Karl May mit dem Romanhelden Old Shatterhand/Kara Ben Nemsi

genüsslich demonstriert hatte. Diese fatale, diese törichte und

verhängnisvolle »Old Shatterhand-Legende« (Claus Roxin)[59]

wurde um die Jahrhundertwende enttarnt, und Karl May wurde von – zum Teil

böswilligen – Enthüllungsjournalisten aufs grausamste bloßgestellt bzw.

verleumdet: als »geborener Verbrecher«, als ehemaliger Zuchthäusler und

späterer »Schund«-Produzent, als »Verderber der Jugend«, als notorischer

Lügner und Betrüger. Da liegt es schon nahe zu meinen: Karl Mays

nachträgliche Interpretation des literarischen »Ich« sei eine Ausrede oder

bestenfalls eine Selbsttäuschung des gedemütigten Autors.

22 Schein und Sein

Gleichwohl ist Mays neue Deutung im wesentlichen richtig. So unscharf, so

verlegen, so rätselhaft die Rede von der »Menschheitsfrage« auch sein mag,

an einen großen Traum, an eine ›menschheitliche‹ Sehnsucht rührt das »Ich«

der Mayschen ›Reiseerzählungen‹ doch. Es hat – wie ich an anderer Stelle

schrieb – eine magische Kraft, »die den Autor (ebenso wie den Leser) über

sein jetziges Ich hinausruft. Das Wunsch-Ich des Dichters fordert ein

Ahnen, ein Sehnen heraus, das sich mit der Welt des Faktischen nicht

weiterhin abspeisen lässt, das die Gegenwart mit ihren Grenzen, ihrer

Verengungen, ihrem Stückwerk und ihrem Versagen als vorläufig und

überwindbar durchschaut.«[60]

Karl May hat, aus meiner Sicht, sich selbst und seine Werke im Nachhinein weit besser verstanden als in den Erfolgszeiten der 1890er Jahre. Gewiss ist der große Held Old Shatterhand/Kara Ben Nemsi eine literarische Erfindung. Und der »Edelmensch« des Spätwerks ist zweifellos eine Utopie, eine Imagination. Aber spricht dies gegen den Autor Karl May und gegen den Wahrheitsgehalt der Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹?

Mir ist folgender – in der May-Forschung noch wenig beachteter – Gedanke sehr wichtig: Könnte die Fiktion, der vorläufige Schein, das spielerische ›Als ob‹ nicht – in einem menschlichen Reifungs- und Läuterungsprozess – am Ende noch hinführen zum wirklichen Sein? Gemäß dem Goethe-Wort »So laßt mich scheinen, bis ich werde«?[61]

Ich frage mich im Blick auf Karl May – und ebenso im

Blick auf mich selbst und auf das Menschsein überhaupt: Birgt die positiv,

als kreative Energie verstandene Fiktionalität von Lebensentwürfen nicht

ein Hoffnungspotenzial, das dem Leben Flügel verleiht? Ist dieser

psychologische, aber auch philosophisch-metaphysische Gedanke – einer

möglichen Entwicklung vom Schein zum Sein, von der Utopie zur

Wirklichkeit, vom Wunschtraum zur erfüllten Realität – nicht in der Tat

eine »Menschheitsfrage«, eine Kernfrage des menschlichen

Daseinsverständnisses?

Karl May als Old Shatterhand: Törichte

Maskerade, aber auch gewinnbringende Selbstvermarktung.

23 »Das Karl May-Problem ist das

Menschheitsproblem«

Mays Autobiographie enthält das grandiose, oft bespöttelte Diktum »Das

Karl May-Problem ist das Menschheitsproblem, aus dem großen, alles

umfassenden Plural in den Singular, in die einzelne Individualität

transponiert.« (S. 12) Natürlich könnten wir in diesem sonderbaren,

bombastisch klingenden Satz – bei oberflächlicher Betrachtung – eine

abstruse, eine nur lächerliche Selbstüberschätzung des Autors sehen. Bei

genauerem Hinschauen aber kann man doch sagen: Dieser Satz enthält eine

Wahrheit. Denn das »Karl May-Problem« berührt das allgemeine

»Menschheitsproblem« sehr eng.

Mir jedenfalls ist es wiederholt so ergangen: Die intensive Beschäftigung mit der Biographie Karl Mays, die Auseinandersetzung mit der tragischen, in vielfacher Hinsicht gebrochenen Lebensgeschichte dieses außergewöhnlichen Menschen führte – in exemplarischer Deutlichkeit – zu all jenen Fragen und Problemen, die sich auch sonst bei der Rückbesinnung auf das menschliche Dasein ergeben.

»Das Karl May-Problem ist das Menschheitsproblem […].« Mit dieser zugespitzten Bemerkung macht sich der Autor nicht zum Mittelpunkt der Welt und nicht zum Maß aller Dinge. Karl May stellt sich hier nicht über andere Menschen, im Gegenteil: Er begreift sich selbst als Teil eines größeren Ganzen, eines umgreifenden Weltgefüges, eines ›menschheitlichen‹ Zusammenhangs.

Es sind in der Tat die großen »Menschheitsfragen«, es sind die zeitlosen »Menschheitsprobleme«, die in ›Mein Leben und Streben‹ immer wieder mit anklingen: Wer sind wir, woher kommen wir, wohin gehen wir?[62] Dahinter stehen die Existenz-Fragen: Wozu bin ich da? Wo will ich hin, welche Werte will ich realisieren, welche Aufgaben möchte ich künftig erfüllen, welche Ziele will ich am Ende erreichen?

Die Zielrichtung des menschlichen Strebens ist mit der großen Frage verknüpft: Wohin will es mit uns hinaus? Was ist unsere letzte Bestimmung? Welche Bedeutung kommt den Verfehlungen, den Irrwegen, den Brüchen, den Umwegen zu? Was ist Schuld und was nicht? Können wir qualvolle Schuld und schuldlose Qual immer so genau unterscheiden? Wie wird das enden, wohin führt der Kampf zwischen »Ardistan« und »Dschinnistan«, zwischen den finsteren und den lichtvollen Anteilen im Innern der Welt und im Herzen jedes einzelnen Menschen?

Alle diese Fragen hängen aufs engste mit dem »Karl

May-Problem« zusammen und, darüber hinaus, mit dem »Menschheitsproblem«

insgesamt.

24 Die großen Menschheitsthemen

Zu den großen Menschheitsthemen gehören – neben Unrecht und Leid, neben

Schuld und Sühne, neben Freiheit und Notwendigkeit, neben Liebe und Tod –

auch die vielen, äußeren und inneren, Konflikte, ohne die unser

Erdenleben kaum denkbar wäre.

Wie ist das eigentlich – frage ich mich bei der Lektüre von ›Mein Leben und Streben‹ – mit der »Spaltung des menschlichen Innern« (S. 177), dem Zwiespalt zwischen Gut und Böse, Liebe und Selbstsucht, Wahrheit und Trug? Welche Kräfte werden sich durchsetzen? Gibt es – wie May ja voraussetzte – schon jetzt eine Vorahnung, eine Antizipation von künftigem Heil? Wie verhalten sich (vorläufiges) Sein und (kreativer) Schein, wie verhalten sich Realität und Imagination zueinander?

Die großen Menschheitsthemen beschränken sich nicht auf die jetzige und nicht auf die diesseitige Welt. Es läuft bei Karl May auf die Fragen hinaus: Muss »Dschinnistan«, muss das ›Reich Gottes‹ für immer eine Utopie bleiben? Wo berühren sich – schon heute – Erde und Himmel, Diesseits und Jenseits, schmerzliche Sehnsucht und letzte Erfüllung? Was wird am Ende auf uns zukommen? Der Abgrund des Nichts oder die lichten Höhen von »Dschinnistan«?

Wird die Menschheit, wird die Einzelperson sich weiterentwickeln – nach ›oben‹? Gibt es eine Liebe, eine unendliche Liebe, die größer ist als die Schuld und die stärker ist als der Tod?[63] Das sind die Fragen, das sind die »Menschheitsprobleme«, um die es in ›Mein Leben und Streben‹ – wie überhaupt bei Karl May – im wesentlichen geht.

Mays Selbstbiographie hat folglich einen sehr weiten, ja einen unendlichen Horizont. Neben sehr irdischen Dingen hatte May in ›Mein Leben und Streben‹ stets auch den Himmel im Blick: die ›ewigen‹ Dinge, die über ein »nur materielles Dasein« (S. 317), also über das Sichtbare und Greifbare, hinausweisen – ins rein Geistige und ins jenseitig Göttliche.

Gerade auch insofern geht es in dieser Autobiographie nicht ausschließlich um die Einzelperson Karl May. Vielmehr geht es, weit über das »May-Problem« hinaus, um die große »Menschheitsfrage« nach einem letzten Sinn des Daseins überhaupt – und somit um die Frage nach einem »Leben in Fülle«,[64] nach einem Leben, das im Tod nicht erlischt, das vielmehr jenseits des Todes sein eigentliches Ziel, die Vollendung, die Glückseligkeit erreicht.

Ob es – im Sinne der neutestamentlichen Botschaft –

ein vollkommenes Glück, ein individuelles Fortleben in der Herrlichkeit

Gottes, eine jenseitige Erfüllung der tiefsten menschlichen Sehnsucht in

Wirklichkeit gibt (bzw. geben wird), ist allerdings keine Frage der

empirischen Forschung, sondern eine Frage des persönlichen Vertrauens, der

existenziellen Glaubensentscheidung. Dass Karl May diese Entscheidung aus

wirklicher Überzeugung (und nicht nur aus opportunistischen

Gründen) getroffen hat, steht für mich außer Frage.

25 Mays persönlicher Reifungsweg

Ich komme zu einer ersten Bilanz: Bei allen Besonderheiten, ja

Skurrilitäten (besonders in den 1890er Jahren) ist Karl May für mich ein

exemplarischer Mensch, ein Inbild der Suche nach immer besseren

Daseinsentwürfen. Dieser Mann stand oft vor dem Abgrund, vor dem

beruflichen und persönlichen ›Aus‹. Er hat zwar viele, zum Teil auch

schwerwiegende, Fehler gemacht. Aber er hat sich nie aufgegeben, er hat zu

sich selbst immer wieder gefunden. Der Mensch wie der Schriftsteller Karl

May hat sich – von Krise zu Krise - innerlich erneuert, er ist

(unbeschadet mancher Rückschläge) gereift und gewachsen.

Was ich an Karl May seit langem bewundere, ist nicht zuletzt sein komplizierter, verwickelter Werdegang: Über viele Um- und Irrwege entwickelte sich May vom vielfach geschädigten Kind und vom psychisch gestörten Straftäter zum angesehenen Autor, vom talentierten Jugend- und Abenteuerschriftsteller zum religiösen Symboldichter und Verfasser eines literarisch bedeutenden Spätwerks.

Dieser Entwicklungsweg fand im Spätwerksroman ›Ardistan und Dschinnistan‹, aber auch – in ganz anderer Weise - in der Selbstbiographie ›Mein Leben und Streben‹ ihre höchste und ihre wahrhaftigste Ausdrucksform. Der, mit May persönlich bekannte, Anthropologe und Sexualforscher Friedrich Salomo Krauss (1859–1938) war sogar der Meinung: Hätte Karl May nur dieses eine Buch ›Mein Leben und Streben‹ geschrieben, »so verdiente er schon daraufhin den Namen eines unserer größten, unserer ehrlichsten Schriftsteller«.[65]

Wie May selbst am 8. Mai 1910 in einem Brief an seinen Verleger F. E. Fehsenfeld formulierte, ist ›Mein Leben und Streben‹ »das wichtigste und ernsteste Buch, welches ich jemals geschrieben habe«.[66] Jedenfalls ist mit Fug und Recht zu konstatieren: Im Vergleich zu Mays peinlicher Selbstinszenierung in den 1890er Jahren ist ›Mein Leben und Streben‹ ein geistiger Fortschritt, der nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.

Warum also sollten wir May nicht zugestehen, dass er

aus den Fehlern der Vergangenheit sehr vieles gelernt hat, dass er die

Fähigkeit hatte, sich erheblich weiterzuentwickeln und über sich selbst

weit hinauszuwachsen? Und warum sollten wir ihm nicht zutrauen, dass sein

Reifungsweg auch im Jahre 1910 noch längst nicht zu Ende war? Und warum

sollten wir ihm nicht glauben, dass er – als Christ, als homo religiosus –

offen blieb für noch größere Ziele: für Ziele, die erst in

»Dschinnistan«, d. h. in einer anderen, transzendenten, himmlischen

Welt zu erreichen sind?[67]

26 Die Wahrheitsfindung im Werdeprozess

Karl May – der Autor des Frühwerks wie der Autor des Spätwerks – war ein

leidenschaftlicher Verfechter des Entwicklungsgedankens: im Blick auf den

Kosmos und im Blick auf die individuelle Person.[68]

»Ich bin ja mit mir selbst«, schrieb er in der Autobiographie, »noch nicht

fertig, bin ein Werdender. Es ist in mir noch Alles in Vorwärtsbewegung

[…]. Ich kenne mein Ziel; aber bis ich es erreicht habe, bin ich noch

unterwegs, und alle meine Gedanken sind noch unterwegs.« (S. 229)

Mays Lebenseinstellung, aber auch sein Wahrheitsbegriff hatten einen ›futuristischen‹, ›evolutionären‹ Aspekt: Die ganze, die unverhüllte Wahrheit wird offenbar werden in einem Entwicklungsprozess. Mit Bezug auf die aktuelle Pressekampagne und mit Bezug auf den versteckten Wahrheitsgehalt der Märchen – wie auch der eigenen ›Reiseerzählungen‹ und der gesamten eigenen Vita – schrieb Karl May in der Selbstbiographie: »[…] wie jedes echte Märchen doch endlich einmal zur Wahrheit wird, so wird auch alles an mir zur Wahrheit werden, und was man mir heut nicht glaubt, das wird man morgen glauben lernen.« (S. 141)

Dass die bekannten Volks- und Kunstmärchen eine tiefe innere Wahrheit enthalten, hat die tiefenpsychologische Forschung inzwischen begriffen. Darüber hinaus aber meinte der »Märchenerzähler« (S. 136f.) Karl May noch etwas anderes, etwas Philosophisches, Erkenntnistheoretisches: Nicht die Wahrheit an sich, so dachte May, wohl aber die volle Erkenntnis der Wahrheit liegt in der Zukunft, ja in der absoluten Zukunft Gottes.