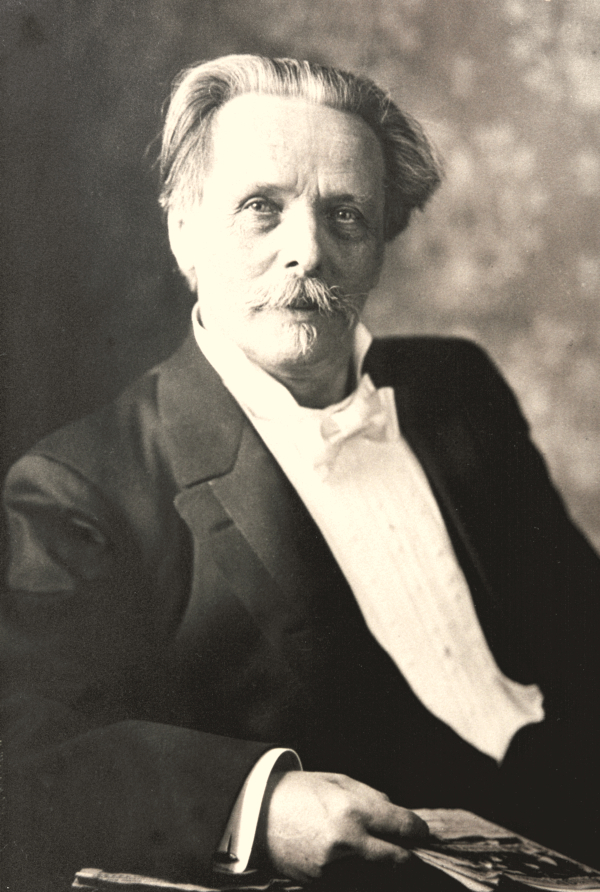

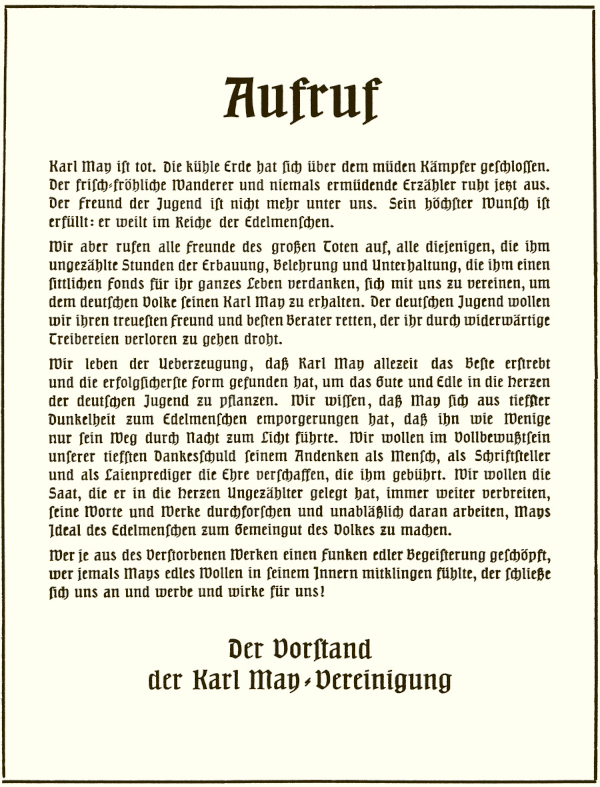

Bereits im April 1912, siebenundzwanzig Monate vor Ausbruch des 1. Weltkrieges, wendet sich der Berliner Buchdruckereibesitzer Paul Zimmermann mit einem pathetischen Aufruf an »alle Freunde des großen Toten«. Die darin enthaltene Wortwahl wie »im Reiche der Edelmenschen« mag aus heutiger Sicht seltsam anmuten, es sollte aber lediglich an Mays letzten Vortrag ›Empor ins Reich der Edelmenschen‹, den er am 22. März 1912 in Wien hielt, erinnert werden.

In seinem kulturkritisch-pazifistischen Spätwerk hatte May den Begriff ›Edelmensch‹ von seiner aus Österreich stammenden Seelengefährtin, der Friedensnobelpreisträgerin Bertha von Suttner, übernommen. Dieser »uns heute so fremd klingende Terminus kommt nicht vom ›Übermenschen‹ Nietzsches her, und er ist erst recht nicht, wie von Ahnungslosen immer wieder kolportiert wird, eine Ausgeburt jenes berüchtigten ›Wesens‹, an dem die Welt ›genesen‹ sollte; er hat seinen Ursprung in der Weltfriedensbewegung, zu deren Pionieren auch May gehört, und dessen sollten wir mit Achtung gedenken«[2], wie Claus Roxin anmerkt.

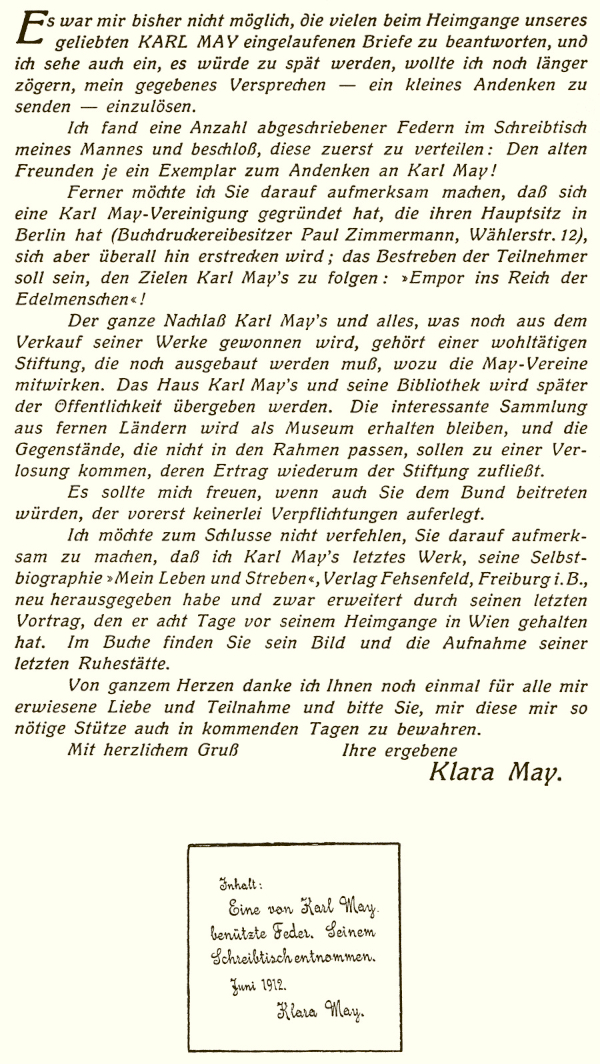

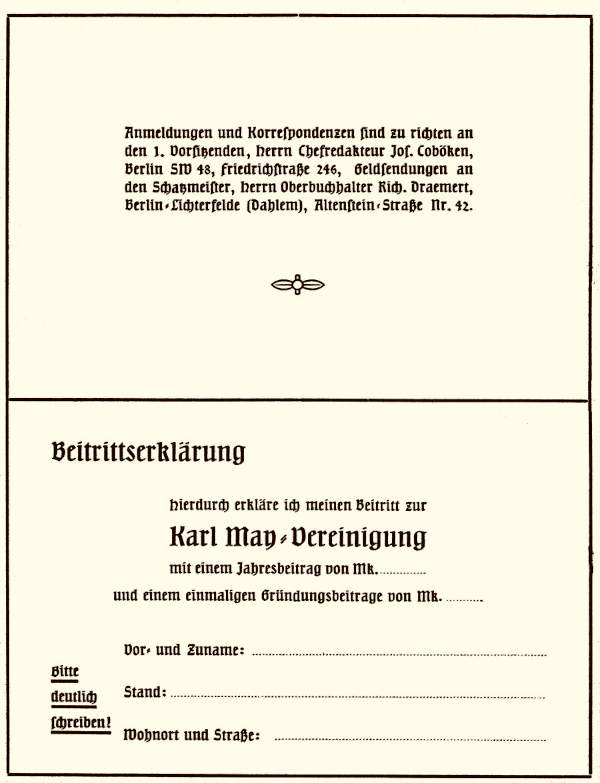

Klara May unterstützte die Bestrebungen, für ihren verstorbenen Gatten eine Karl-May-Vereinigung zu gründen. Leider erlosch aus unbekannten Gründen Zimmermanns Interesse plötzlich, »und so blieben eingehende Briefe, Anfragen und Beitrittserklärungen unbearbeitet, bis endlich, wohl nach Monaten, ein Rundschreiben über die Gründungsversammlung vom 27. Juni 1912 und die Wahl des Vorstandes unterrichtete. Zum Vorsitzenden war anstelle des unzuverlässigen Zimmermann ein Josef Coböken, Chefredakteur in Berlin, Friedrichstraße 246, gewählt worden, zum Schatzmeister Richard Draemert, Berlin-Groß Lichterfelde. Aber auch mit dem neuen Vorsitzenden hatte die kaum zum Leben erweckte Karl May-Vereinigung kein Glück«; der in Geldnöten steckende Josef Coböken trat »Ende 1912 resigniert zurück«[3], wie Erich Heinemann (1929–2002) in seiner lesenswerten Chronik ›Eine Gesellschaft für Karl May‹ mitteilt. Seine Angaben stützen sich auf Material, das er Anfang der 1970er Jahre bei Alfred Schneider (1905–1987), dem Initiator zur Gründung der Karl-May-Gesellschaft, einsehen konnte.[4]

Heinemann führt weiter aus:

»Ein neuer Vorsitzender mußte her. Die Wahl

fiel auf Adolf Droop, den Verfasser der Broschüre ›Karl May, eine Analyse

seiner Reiseerzählungen‹. War er, der eine kluge Arbeit über Karl May

geschrieben hatte, aber auch der geeignete Mann, an der Spitze einer

schwachen, innerlich zerstrittenen Organisation zu stehen, die die schwere

Aufgabe meistern sollte, Karl Mays beschädigtes Ansehen

wiederherzustellen? […]

Am 29. Januar 1913 trat die Hauptversammlung

unter Droops Leitung zusammen und beschloß die Gründung von Ortsgruppen

›im ost- und westelbischen Preußen‹, im Gebiet nördlich der Mainlinie, in

Süddeutschland sowie in Österreich. Die zentrale ›Oberleitung‹ sollte in

Berlin, Schloßstraße 30/31 (Droops Wohnung) bleiben, von Berlin sollten

die ›Direktiven‹ kommen.

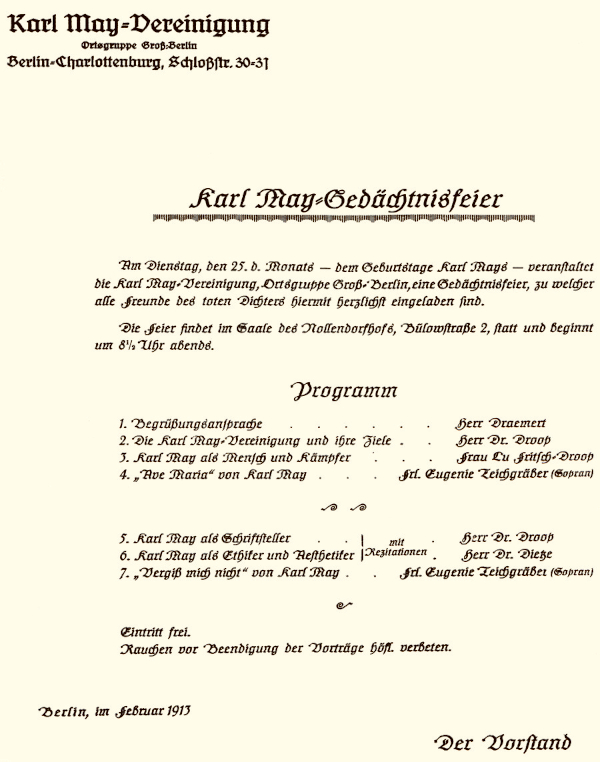

Erster Höhepunkt dieser neuen Ära war die

offenbar recht gelungene ›Karl-May-Gedächtnisfeier‹ zum Geburtstag des

Schriftstellers am 25. Februar 1913 im Nollendorfhof, Bülowstraße 2. […]

Klara May kehrte mit frohem Herzen nach Radebeul

heim. ›Die lieben, lieben Menschen haben mich innig erfreut durch die

stimmungsvolle Mayfeier‹ schrieb sie an Fritz Barthel. Barthel, Redakteur

in Berlin, hatte zu dem Neu-Anfang der May-Vereinigung wesentlich

beigetragen, […].«[5]

In seinem Buch ›Letzte Abenteuer um Karl May‹ berichtet er:

»Mancher Name ist unter unserer kleinen Gruppe, den die Karl-May-Freunde später als Mitarbeiter an den Karl-May-Jahrbüchern kennenlernten: Wenzel Urban, Ernst Barthold, Leiter einer Versicherungsgesellschaft, Rektor Gustav Kiehn, Lu Fritsch, die sich als Mitarbeiterin der Ufa einen Ruf erwarb durch den Film ›Die Lieblingsfrau des Maharadscha‹ mit Gunnar Tolnaes, Dr. Adolf Droop, Dr. Rudolf Beißel und der Treuesten eine: Helene Godow.«[6]

»Wie hoch die Mitgliederzahl war«, so Heinemann, »läßt sich allenfalls noch schätzen: kaum mehr als einige Dutzend. Auf Rudolf Beissel, der als Zwanzigjähriger den Weg zur May-Vereinigung fand, machte eine Versammlung, die er im März 1913 besuchte, einen kläglichen Eindruck. Keine zwölf Anwesende, eine müde verlaufende Debatte, gelangweilte Gesichter.

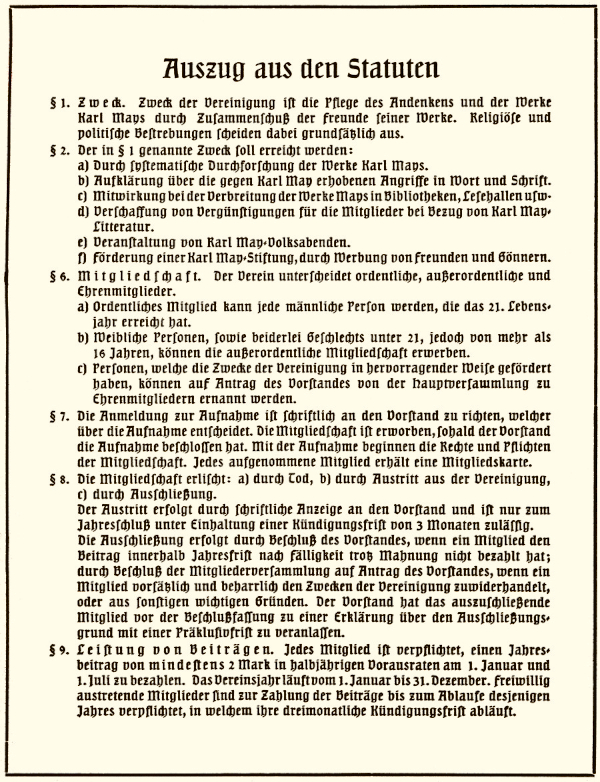

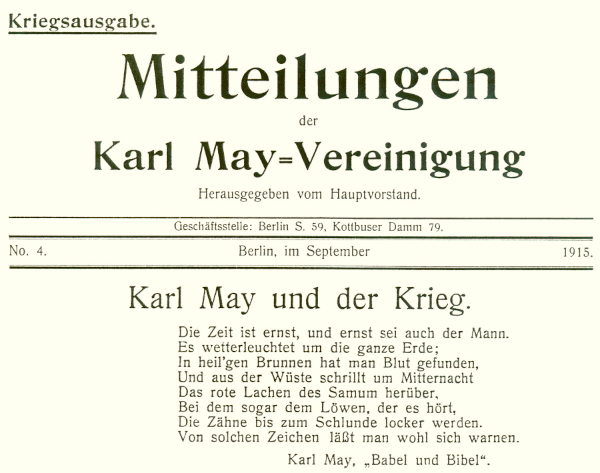

Immerhin erscheint im April 1913 die erste Ausgabe der (einstweilen noch hektographierten) ›Mitteilungen‹ (Umfang 7 Seiten). Der siebenköpfige Vorstand stellt sich vor. Die Aufgabe des Blattes wird umrissen: Es soll die Mitglieder einander näherbringen, sie informieren über alles, was den Verein betrifft und für die ›Bewertung von Person und Wirken Karl Mays bedeutsam ist‹. Abgedruckt ist die Ansprache, die der Vorsitzende Droop am 25. Februar hielt. Man wolle nicht ›den Kultus blinder Verehrung‹ treiben, heißt es darin, sondern Mays Leben in seinen Tiefen erfahren und nicht die Augen verschließen vor dem ›Unvollendet-Menschlichen in ihm‹«.[7]

Im November 1913 folgte in verbesserter und gedruckter Form die Nr. 2 der Mitteilungen, eine weitere Ausgabe im April 1914. Damit hatte die Karl-May-Vereinigung, wenn auch mit personellen Problemen, recht verheißungsvoll begonnen. Leider hemmte die Unerfahrenheit der Akteure, den Verein effektiv zu führen, die Gestaltungskraft. Der 1. Weltkrieg, der ab Sommer 1914 die Menschen ins Unglück stürzte, beendete dann im Folgejahr 1915 mit dem neuen Vorsitzenden Fritz Barthel[8] sämtliche Aktivitäten. Ekkehard Bartsch kommentiert:

»Der große Zeitabstand zwischen dem Erscheinen

von Nr. 3 und 4 (April 1914 und September 1915) läßt ahnen, welch

umwälzendes weltpolitisches Ereignis dazwischen lag: der Ausbruch des

Weltkriegs. So ist das Heft 4 ganz geprägt von den Kriegsereignissen und

versucht, der Mentalität der ›Feldgrauen‹ gerecht zu werden. […]

Die Hefte 3 und 4 der ›Mitteilungen der

Karl-May-Vereinigung‹ tragen die Zeichen des Unvollendeten. Angekündigte

›Fortsetzungen‹ bleiben aus, es gibt ein Hinausschieben auf die Zeit »nach

dem Kriege« –: daß dieser noch drei volle Jahre dauern würde, konnte

freilich niemand ahnen.

Bald nach Erscheinen des Heftes 4 zerbrach die

Karl-May-Vereinigung und fand erst nach dem Kriege ihre (allerdings auch

sehr kurzlebige) Fortsetzung im ›Karl-May-Bund‹«.[9]

Nachdem sich dieser Verein aufgrund eines Streits zwischen dem Leiter des Karl-May-Verlags Euchar Albrecht Schmid und Rudolf Beissel bereits 1920 aufgelöst hatte, sollten über zwei Jahrzehnte vergehen, bis 1942 der Oberschüler Gerhard Henniger aus Großkamsdorf in Thüringen einen ›Deutschen Karl-May-Bund‹ (DKMB) gründete, der dann aber von der Gestapo überwacht und schließlich 1944 verboten wurde. Eine Reaktivierung war nach dem 2. Weltkrieg in der sowjetischen Besatzungszone nicht möglich, so scheiterten dort auch die Bemühungen, eine ›Karl-May-Gesellschaft‹ zu gründen.[10]

Allerdings gab es ab 1963 fünf Jahre lang unter der Schirmherrschaft des Karl-May-Verlags in Bamberg die ›Arbeitsgemeinschaft Karl-May-Biographie‹, die als Vereinigung, nicht als eingetragener Verein, von Professor Heinz Stolte eingerichtet worden war. Namhafte Karl-May-Forscher aus der damaligen DDR zählten zu den 21 Mitgliedern. Ziel war eine umfassende nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten erarbeitete Karl-May-Biographie, die jedoch nicht verwirklicht werden konnte.[11] Immerhin entstanden wichtige Vorarbeiten, die den Weg zur ›Karl-May-Gesellschaft‹ ebneten, die seit 1969 besteht.

Damals wie heute stehen wir vor demselben Problem: Karl May wird weniger gelesen, seine Bücher verschwinden aus dem Buchhandel. War einst die Rufmord- und Anti-Schund-Kampagne gegen May die Ursache, so sind gegenwärtig die Gründe vielfältiger. Aus Unkenntnis wirft man ihm kulturelle Aneignung vor; pauschal wird er als ein Befürworter des deutschen Kolonialismus abgestempelt, sogar von Personen, die es eigentlich besser wissen müssten. Ist das nicht respektlos gegenüber einem Autor, der sich am Vorabend des 1. Weltkriegs zum Pazifismus bekannt hat? Das erhellende Leseerlebnis bleibt zunehmend aus. Längst haben die digitalen Medien, insbesondere die unzähligen Filme auf DVD und Blu-ray Disc, die gedruckte Lektüre, das klassische Buch verdrängt. Das Satelliten-, Kabel- und Internet-Fernsehen nebst Streamingdienste haben die gesellschaftlichen Bedürfnisse ebenso maßgeblich verändert. Karl Mays Kernwerte – Toleranz, Völkerverständigung und Friedensliebe – sind jedoch nach wie vor brandaktuell. Sein erzählerisches Gesamtwerk mit allen verfügbaren Medien transmedial aufzubereiten, ist aber eine große Herausforderung. Selbst damals suchte man bereits nach Lösungsmodellen, Bücher anderweitig zu popularisieren, so weckte Marie Luise (Lu) Droop kurz nach dem 1. Weltkrieg als Produzentin der drei Karl-May-Stummfilme[13] das Interesse für unseren Autor.

Letztlich wollen wir aber auch das gedruckte Wort nicht aus dem Auge lassen, ob in traditioneller Buchform oder digital. Die »Mitwirkung bei der Verbreitung Mays in Bibliotheken, Lesehallen« sowie »die Förderung einer Karl May-Stiftung, durch Werbung von Freunden und Gönnern«, zählte zu den satzungsgemäßen Zielen der von Klara May unterstützten alten ›Karl-May-Vereinigung‹, denen wir uns selbstverständlich ebenso verpflichtet fühlen.

Die erneuerte ›unabhängige‹ Karl-May-Vereinigung betreut inhaltlich die Webseite ›Reisen zu Karl May – Leben · Werk · Erinnerungsstätten‹, um seriös über den Dichter zu informieren, letztlich auch eine neue Leserschaft zu gewinnen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, offene oder strittige Fragen in der Karl-May-Forschung, soweit möglich, zu beantworten. Im Übrigen soll der Karl-May-Tourismus in Sachsen gefördert werden. Ein Besuch der Karl-May-Stätten, insbesondere in Hohenstein-Ernstthal und Radebeul, ist immer empfehlenswert.

»Aus den Schützengräben, aus den Batterien, aus den Etappen und aus den Kasernen, in denen unsere Freunde des Augenblickes harren, der sie an den Feind führt, häufen sich die Nachfragen nach dem Erscheinen der ›Mitteilungen der Karl-May-Vereinigung‹. Wir müssen gestehen, wir waren im Zweifel, ob in dieser Zeit des Schwertes man die Feder nicht besser ruhen lassen sollte.«[14]

Nach dieser Situationsbeschreibung folgen national-patriotische Äußerungen, die noch eine gewisse Siegeseuphorie erkennen lassen. Die grausame Realität ist bekannt: Der 1. Weltkrieg forderte unter den Soldaten fast zehn Millionen Todesopfer und etwa 20 Millionen Verwundete. Die Anzahl der zivilen Opfer wird auf weitere sieben Millionen geschätzt. Im Deutschen Reich leisteten im Kriegsverlauf 13,25 Millionen Mann Militärdienst, davon starben 2 Millionen.

Leider steht die Kriegsmaschinerie auch heutzutage nicht still! Nach wie vor gilt:

»Die Erde sehnt sich nach Ruhe, die Menschheit nach Frieden, und die Geschichte will nicht mehr Taten der Gewalt und des Hasses, sondern Taten der Liebe verzeichnen. Sie beginnt, sich ihrer bisherigen rohen, blutigen Heldentümer zu schämen. Sie schmiedet neue, goldene und diamantene Reifen, um von nun an nur noch Helden der Wissenschaft und der Kunst, des wahren Glaubens und der edlen Menschlichkeit, der ehrlichen Arbeit und des begeisterten Bürgersinnes zu krönen. Die Gewalt herrsche nur noch heut, länger aber nicht.«[15]

Karl Mays Worte aus Ardistan und Dschinnistan haben nichts von ihrer Ausdrucksstärke verloren. Mit seinem pazifistischen und mystischen Alterswerk hatte er die literarische Hochebene erreicht.

Wenige Wochen vor Ende des 1. Weltkriegs kam es zwischen Mays Witwe Klara und dem Künstler Sascha Schneider zu einem bedeutsamen Gedankenaustausch. Karl Mays ›Brunnenengel‹ aus Ardistan und Dschinnistan, eine Art zu Stein gewordener Schutzengel, der Trinkwasser spendet, vor dem Verdursten bewahrt, sollte im Garten der Villa » Shatterhand.« an Mays pazifistische Weltanschauung erinnern. Für dieses Kunstwerk konnte der Bildhauer Paul Peterich (1864–1937), ein Freund Sascha Schneiders, gewonnen werden. Sascha Schneider schrieb am 25. Oktober 1918 an Klara May: »Mir gefällt der große Engel mit der Schale in der Hand ganz ausgezeichnet, und ich habe Peterich zu dieser Figur geraten. Es wird ein großes, schönes Opus, das unseres lieben Karl May würdig ist und auch den Künstler in seiner ganzen Eigenart repräsentiert.«[16]

54 Jahre lang zierte der ›Brunnenengel‹ mit seinem Wasserspiel den Garten der Villa »Shatterhand.«, bis das imposante Kunstwerk aufgrund einer verfehlten Kulturpolitik 1974 demontiert wurde.

Am 11. November 2018 jährte sich das Ende des 1. Weltkriegs zum 100. Mal. Aus diesem Anlass wurde der ›Brunnenengel‹ zum 90-jährigen Jubiläum des Karl-May-Museums in Radebeul am 1. Dezember 2018 originalgetreu rekonstruiert. Damit ist Karl Mays Ardistan und Dschinnistan mit seiner von visionärer Weitsicht geprägten Friedensbotschaft wieder plastisch erlebbar.

Möge der Brunnenengel nie wieder zerstört werden! Erinnern wir uns abschließend an die mahnenden Worte des Dichters:

Anmerkungen

[1]

Zitiert nach Karl May: Mein Leben und Streben, Freiburg [1910], S.

320.

[2]

Claus Roxin: Das zweite Jahrbuch. In: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft

1971, Hamburg 1971, S. 10.

[3]

Erich Heinemann: Eine Gesellschaft für Karl May. 25 Jahre literarische

Forschung, Husum 1994, S. 12f.

[4]

Ebd., S. 24, Endnote 6..

[5]

Ebd., S. 13f.

[6]

Fritz Barthel: Letzte Abenteuer um Karl May, Bamberg 1955, S. 203f.

[7]

Erich Heinemann, wie Anm. 3, S. 14.

[8]

Am 12. Januar 1915 wurde Fritz Barthel zum 1. Vorsitzenden der

›Karl-May-Vereinigung‹ gewählt und löste damit Adolf Droop ab, der seit

Januar 1913 im Amt war, nachdem sein Vorgänger Josef Coböken Ende 1912 auf

Druck von E. A. Schmid und Klara May zurücktreten musste.

[9]

Ekkehard Bartsch: Mitteilungen der Karl-May-Vereinigung. Zweite Sammlung

(1914/15). In: Collection Die Schatulle (Privatdruck), Karl May – Leben –

Werk – Wirkung. Eine Archiv-Edition, Abteilung III: Wirkung, Bad Segeberg

1996, S. 3f.

[10]

Vgl. Erich Heinemann, wie Anm. 3, S. 17ff.

[11]

Vgl. Erich Heinemann, wie Anm. 3, S. 23f. – Es sollte fast 40 Jahre

dauern, bis Gerhard Henniger in Sachen Karl May wieder aktiv werden

konnte. Zu den ersten ab 1982 in der DDR erschienenen Karl-May-Ausgaben

(Verlag Neues Leben) steuerte er jeweils ein Nachwort bei.

[12]

Vgl. Ralf Harder: Eine ›Arbeits- und Forschungsgemeinschaft‹ für Karl May.

In: Der Beobachter an der Elbe, Nr. 6, Radebeul 2006, S. 26.

[13]

1920/21 produzierte die Filmgesellschaft Ustad-Film Dr. Droop & Co

drei Stummfilme, die verschollen sind: ›Auf den Trümmern des Paradieses‹,

›Die Teufelsanbeter‹, ›Die Todeskarawane‹.

[14]

Mitteilungen der Karl-May-Vereinigung (Kriegsausgabe), No. 4, Berlin 1915,

erste Seite (S. 17).

[15]

Karl May: Ardistan und Dschinnistan II, Freiburg i. Br. 1909, S.

633.

[16]

Zit. nach Karl May: Briefwechsel mit Sascha Schneider, hrsg. von Hartmut

Vollmer und Hans-Dieter Steinmetz, Bamberg/Radebeul 2009, S. 350.

[17] Karl May: Ardistan und Dschinnistan I, Freiburg i. Br. 1909, Seite 17.