Zu Beginn seiner Tätigkeit als Redakteur für den Verlag von H. G.

Münchmeyer in Dresden stellte Karl May den ›Beobachter an der Elbe‹ mit

dem Ende des zweiten Jahrgangs Ende August 1875 ein und gründete an seiner

Stelle zwei neue Zeitschriften mit den Titeln ›Deutsches Familienblatt‹

und ›Schacht und Hütte‹. Karl May gab Jahrzehnte später an, er hätte zu

Werbezwecken einige Reisen unternommen. Seine Angaben konnten lange Zeit

nicht auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. Inzwischen gibt es

Indizien, die seine Reisen als Redakteur sehr wahrscheinlich erscheinen

lassen.

Die erste Ausgabe vom ›Deutschen Familienblatt‹ wurde – zusammen mit der

letzten Lieferung der Vorgängerzeitschrift ›Der Beobachter an der Elbe‹

(2. Jahrgang) – mit großer Wahrscheinlichkeit am 25. August 1875 zur

Ansicht ausgegeben. Ein Teil-Reprint dieses Jahrgangs mit dem Hauptroman

›Fürst und Junker‹ von Friedrich Axmann und diversen May-Texten wurde 1990

veröffentlicht.[1] Dieser Reprint enthält

sämtliche Titelköpfe eines aus einzelnen Heften bestehenden ersten

Jahrgangs und wird für Vergleichszwecke herangezogen.

Die Abbildung unten (Heft 1, ›Fürst und

Junker‹-Reprint) enthält die Heftnummer, die Jahrgangsangabe,

Informationen zu Redaktion, Druck und Verlag mit der Verlagsanschrift,

Jagdweg 14 in Dresden und die Adressen der Filialen in Berlin, Wien,

Breslau und Dortmund.[2] Der Jagdweg 14 wurde

vom Münchmeyer-Verlag Ostern 1874 bezogen.[3]

In fast allen 52 Titelköpfen dieses Reprints sind die Filialen genannt. In

Heft 51 und 52 fehlt die Breslauer Filiale.

Die Frage nach Titelkopfvarianten stellte sich bisher nicht. Warum sollte

ohne ausreichenden Grund der Titelkopf einer Zeitschrift geändert werden?

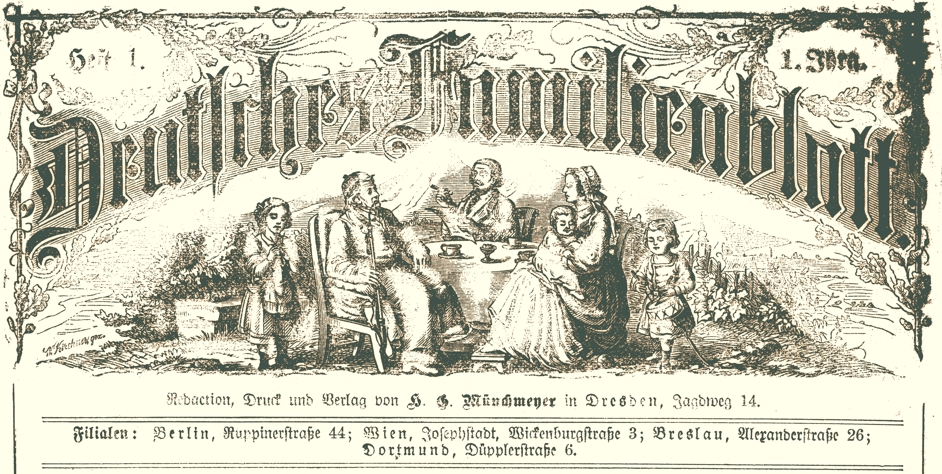

Nunmehr kann jedoch ein Exemplar vorgestellt werden, dessen Titelköpfe

einige interessante Abweichungen aufweisen (Abbildung unten: Titelkopf

Heft 1, Exemplar Werder).

Auffällig sind die Abweichungen: ›Nr. 1.‹ (anstatt ›Heft 1.‹) und ›Jhrg.

1.‹ (anstatt 1. ›Jhrg.‹). Die Anschrift nennt lediglich den Ort, keine

Straßenangabe. Ein Hinweis auf die Filialen fehlt. Die Angabe ›Nr.‹ ist

bisher nur als Werbeanzeige auf einem Heftumschlag bekannt.[4] Für Heft 3 und 4 wurde der Titelkopf überarbeitet – aus

›Nr.‹ wurde ›Heft‹, ›Jhrg. 1.‹ wurde zu ›1. Jhrg.‹. Die Dresdener

Verlagsanschrift wurde um die Straße und die Berliner Anschrift ergänzt.

Im Reprint sind ausschließlich die Hefte 27 und 28 derart gestaltet.

Mit Heft 5 kehrte man wieder zum Text »Redaction, Druck und Verlag von H. G. Münchmeyer, in Dresden.« zurück. Ab Heft 29 wurde eine erneute Überarbeitung des Titelkopfs vorgenommen. Es wurden die Filialenadresse hinzugefügt. Die einzige Abweichung zum Titelkopf im Reprint bezieht sich auf die Dortmunder Anschrift. Düpplerstr. 13 anstatt Düppelstr. 6. Dieser Titelkopf blieb bis Heft 51 nahezu unverändert. In den Heften 51 und 52 fehlt die Angabe der Breslauer Filiale. Die Dortmunder Anschrift lautet bis Heft 38 Düpplerstraße 13, Düpplerstraße 6 (Heft 39), Düpperstraße 6 (Heft 40) und Düppelstraße 6 (Heft 41 bis 52).

Im ›Fürst und Junker‹-Reprint geht es mit der Anschrift der Dortmunder Filiale munter durcheinander. Düpplerstraße 6 (Heft 1, 9, 18 und 19), Düpplerstraße 13 (Heft 2 – 8, 10 – 13, 16 – 17, 24 – 26, 35 – 36 und 38) und Düppelstraße 6 (Heft 14 – 15, 20 – 23, 29 – 34, 37, 39 – 52). Auch im Reprint der Zeitschrift ›Schacht und Hütte‹ ist das Phänomen mit den Hausnummern erkennbar.[5]

Offensichtlich handelt es sich sowohl bei der Reprintvorlage zu ›Fürst und Junker‹ als auch bei dem Exemplar Werder um sogenannte Mischexemplare, – Ausgaben, bei denen der Drucktermin um einige Wochen und Monate variierte.

Laut den Ermittlungen von Gerhard Klußmeier ist Düpplerstraße mit Düppelstraße (korrekt) gleichzusetzen.[6]

Die ›geordnete‹ Gestaltung im Exemplar Werder, insbesondere die Änderung der Dortmunder Anschrift, sprechen für eine frühere Ausgabe. Die Hefte 1 und 2 können in diesem Fall sogenannte Ansichtsexemplar gewesen sein, die den interessierten Leser überlassen wurden.[7] Auch die Tatsache, dass von den ersten 16 Heften lediglich die Ausgaben 3 und 4 die Dresdener und Berliner Adresse erwähnen, spricht hierfür. Erst mit Heft 17 wurden sie wieder aufgeführt. Mit Heft 29 kamen die Wiener, Breslauer und Dortmunder Filiale hinzu. In diesem Zusammenhang sind Mays Lebenserinnerungen bedeutsam:

»Wir ließen das Blatt [›Der Beobachter an der Elbe‹] eingehen, und ich gründete drei andere an seiner Stelle, nämlich zwei anständige Unterhaltungsblätter, welche ›Deutsches Familienblatt‹ und ›Feierstunden‹ betitelt waren, und ein Fach- und Unterhaltungsblatt für Berg-, Hütten- und Eisenarbeiter, dem ich die Ueberschrift ›Schacht und Hütte‹ gab. Diese drei Blätter waren darauf berechnet, besonders die seelischen Bedürfnisse der Leser zu befriedigen und Sonnenschein in ihre Häuser und Herzen zu bringen. In Beziehung auf ›Schacht und Hütte‹ bereiste ich Deutschland und Oesterreich, um die großen Firmen z. B. Hartmann, Krupp, Borsig usw. dafür zu interessieren, und da ein solches Blatt damals Bedürfnis war, so erzielte ich Erfolge, über die ich selbst erstaunte.«[8]

Hainer Plaul bemerkt hierzu:

»Außer in die Selbstbiographie scheint diese Reise überdies auch andeutungsweise Eingang in den ersten Teil der Erzählung ›Der Brodnik‹ [später in: ›Am stillen Ocean‹] gefunden zu haben.«[9]:

»Eine Rundreise durch Deutschland führte mich auch an einen berühmten Centralpunkt des westphälischen Kohlen- und Eisenwerkbetriebes, wo ich einige Tage verweilte.«[10]

Bislang wurde der von Karl May in seiner Autobiographie erwähnte Name ›Borsig‹ stets mit Berlin in Verbindung gebracht. Ein wichtiger »Centralpunkt des westphälischen Kohlen- und Eisenwerkbetriebes« war jedoch Dortmund. Und dort mitbegründete August Julius Albert Borsig (1829–1878) – der Sohn des Berliner ›Lokomotiv-Königs‹ August Borsig – in unmittelbarer Nähe der späteren Münchmeyer-Filiale im Jahre 1872 die Maschinenfabrik Deutschland (MFD). Und ›Schacht und Hütte‹ richtete sich laut Titelkopf u. a. auch an den »Maschinenarbeiter«.

Für die Verkaufsstrategie von ›Schacht und Hütte‹ war

Dortmund aufgrund seiner Stahl- und Kohlewerke immens wichtig. Nur so ist

es erklärlich, dass H. G. Münchmeyer inmitten eines Industriegebietes in

der Düppelstraße eine Filialadresse einrichten ließ. Sein Name taucht im

Dortmunder Adressbuch zwar erst 1877 auf, jedoch war 1876 kein Adressbuch

erschienen. Somit dürfte es die Dortmunder Filiale bereits im Herbst 1875

gegeben haben.[11] Offensichtlich hatte Karl

May auf seiner Reise ins Ruhrgebiet das Dortmunder Industriegebiet in

Augenschein genommen und Münchmeyer darüber berichtet. Das ist nicht nur

sehr wahrscheinlich, sondern es wäre geradezu unwahrscheinlich, wenn es

nicht so gewesen wäre, denn unweit der ›Maschinenfabrik Deutschland‹ des

Industriellen August Borsig war Wilhelm Fels als Wirt in der Düppelstraße

offenbar eine Kontaktperson für geschäftliche Vorgänge. Und in derselben

Straße befand sich im Parterre der Nr. 13 (spätere Hausnummer 6) die

westfälische Münchmeyer-Filiale.

Im Adressbuch der Stadt Dortmund ist Wilhelm Fels lediglich als Bergmann

und Eigentümer 1875 gelistet, obwohl er laut Zeitungsannonce als »Wirth«

tätig war. 1876 folgte kein Adressbuch, weil sich die Hausnummern

änderten. 1877 wird er als »Wirth« in der Düppelstraße 41 genannt. Dann

muss er in die Rheinischestraße umgezogen sein. Im Adressbuch 1878 findet

man ihn unter den Schankwirten verzeichnet.

In Karl Mays Roman Der verlorne Sohn ist Wilhelm Fels ein ›Mechanikus‹, der eine Maschine fertigt. Dies dürfte eine deutliche Anspielung auf die räumliche Nähe zur ›Maschinenfabrik Deutschland‹ sein. Wahrscheinlich verkehrten beim Wirt Fels regelmäßig Maschinenarbeiter, wohl auch Bergleute. Da Karl May, durch Albert Hellwig zuverlässig überliefert, Mitarbeiter und Agenten anstellte, als er in Deutschland für ›Schacht und Hütte‹ große Städte bereiste, kann seine Anwesenheit in Dortmund als gesichert gelten. Wie wäre er sonst auf Wilhelm Fels gekommen? Bei diesem Wirt dürfte Karl May mancherlei Wissenswertes erfahren haben, nützliche Informationen für seine redaktionelle Tätigkeit.

»Ich wünschte, dass ›Schacht und Hütte‹ mit einem einzigen Schlage durch ganz Deutschland und Oesterreich erscheine. Darum stellte ich die fünf ersten Nummern vollständig zusammen, liess sie drucken und trat mit ihnen eine Rundreise an […].«[12]

Während Mays Abwesenheit soll Münchmeyer diese Probenummern dann geändert haben und den für das belehrende Magazin völlig unpassenden Kriminalroman ›Geheime Gewalten‹ von Friedrich Axmann als Hauptroman eingefügt haben. In der Tat hätte die »Erzählung aus dem Bergmannsleben« Fundgrube »Vater Abraham«, ab Nummer 37 erschienen, beim Start der Zeitschrift bedeutend besser in Mays Konzept gepasst. »›Schacht und Hütte‹ musste ganz selbstverständlich nun mit dem fatalen Schundroman weitergeliefert werden. Das raubte mir alle Freude an diesem Blatte.«[13]

Mays Darstellung ist plausibel und glaubwürdig, denn

er strebte, wie der übrige Inhalt von ›Schacht und Hütte‹ zeigt, nach

einer gehaltvollen Lektüre. Deshalb war nicht allein das Marketing für

seine Reise ins Ruhrgebiet ausschlaggebend; es galt vielmehr zu

recherchieren, subtiles Fachwissen zu sammeln, damit ›Schacht und Hütte‹

auch wirklich die »Berg- Hütten- und Maschinenarbeiter« belehren konnte.

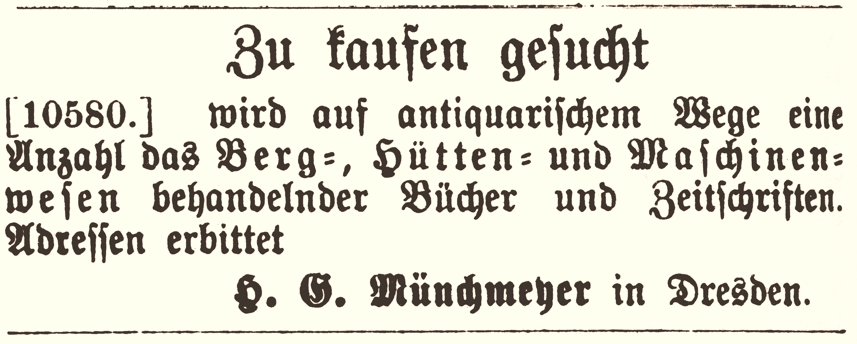

Dass Karl May sich um authentisches Quellenmaterial bemühte, belegt eine

Suchanzeige (Faksimile unten), die er für Münchmeyer im ›Börsenblatt für

den deutschen Buchhandel‹ am 16. März 1875 aufgab. Wer sich laut Anzeige

so intensiv vorbereitet, wird auch Studienreisen unternehmen wollen.

In ›Der Brodnik‹ zeichnete May nur ein sehr schemenhaftes Bild vom

Ruhrgebiet. Wie so oft galt es vielmehr, die besonderen Fertigkeiten des

Ich-Erzählers zu betonen. Das Pianospielen des Helden erfordete ein

Kaffeehaus, welches es in Dortmund vermutlich nicht gab. Allerdings

bereiste May als Redakteur auch Österreich. Diverse Kaffeehaus-Erlebnisse

übertrug er somit literarisch-fiktiv auf das Ruhrgebiet. Dass sich May

laut Autobiographie auch in Essen aufgehalten hat, ist sehr

wahrscheinlich. Nicht von ungefähr kommen die folgenden Zeilen aus ›Ein

königlicher Proletarier‹:

»Die technische Ueberlegenheit der Deutschen liegt so offenkundig vor, daß die englischen Fachmänner, wenn auch widerwillig, bekennen müssen, daß sie unserem ausgezeichneten, sehnigen Eisen und den Krupp’schen Gußstahlblöcken nichts Aehnliches an die Seite zu setzen haben.«[14]

Solche Sätze waren Balsam für den Stahlarbeiter, der das belehrende Unterhaltungsblatt ›Schacht und Hütte‹ in die Hand bekam! Analog dazu:

»Welch’ ein erfreuliches lebensvolles Bild dagegen bieten z. B. diejenigen Länder, in denen man das unscheinbare Eisen, die schwarze, häßliche Kohle bergmännisch gewinnt und beide, Eisen und Kohle als König und Königin der Industrie vermählt, um ein Reich zu schaffen, in welchem der Bergmann als erster Held und tapferster Ritter die höchsten Ehren erndtet!«[15]

Dass May auf seiner Redakteur-Rundreise auch für das ›Deutsche Familienblatt‹ warb, ist anzunehmen. Bei vorsichtiger Würdigung dürfte das hier vorgestellte Exemplar Werder vermutlich einige Wochen älter sein als die zugrunde liegende Reprint-Vorlage. Die wechselnden Angaben ›Nr.‹ ( Ausgabe 1, 2, 4, 7 und 11) sowie ›No.‹ (Ausgabe 6 und 13)[16] und ferner ›1. Jhrg‹ bzw. ›1 Jhrg.‹, ›Heft 19‹ (ohne Punkt) bzw. ›Heft 20.‹ (mit Punkt) deuten ebenfalls darauf hin, wobei die Kennzeichnung ›Heft‹ auf ein 14-tägiges Erscheinen für die Vermarktung in Österreich hindeutet.[17]

Auch die 43 im Reprint des ›Beobachter an der Elbe‹ abgebildeten Titelköpfe enthalten keine Anschriften.[18] Da das ›Familienblatt‹ die Nachfolgezeitschrift des ›Beobachter‹ war, richtete sich Karl May zunächst nach dem Layout dieser Zeitschrift, als er es redigierte.

Wenn dann ab Herbst 1875 auf einmal Filialadressen in den Münchmeyer-Zeitschriften auftauchen, so hängt dies ganz offensichtlich mit der Redakteurtätigkeit Mays zusammen. Schließlich werden in den Titelköpfen Örtlichkeiten genannt, die er laut ›Mein Leben und Streben‹ zuvor besucht hatte. Und Karl May legte offensichtlich Wert darauf, dass ab Herbst 1875 die komplette Verlagsanschrift – Jagdweg 14 – auf den Heftausgaben genannt wurde, denn er hoffte mit seiner Rubrik ›Allerlei‹ auf zahlreiche Leserzuschriften.[19]

Die Erwähnung der Jahreszahl 1876 im ›Familienblatt‹

auf Seite 576 (Heft 36) und die dort erwähnten Einbanddecken sollen hier

nicht unerwähnt bleiben.[20]

Geändeter Prämienhinweis: ›Fürst und Junker‹-Reprint, S. 208.

Ohne ersichtlichen Grund änderte oder ersetzte damals kein Verlag, der auf Profit aus war, die Druckplatten, wenn nicht gerade ein Defekt vorlag. Der Titelkopfbereich wurde bei Münchmeyer geändert, weil diverse Filialadresse hinzukamen. Ansonsten aktualisierte man allenfalls Werbeanzeigen oder Prämienhinweise (siehe Faksimiles) auf den Heftumschlägen oder im Heft selbst, was eine genaue Datierung des Erstdrucks alter Zeitschriften in Verbindung mit dem ›Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel‹ ungemein erschwert.[21]

»Alles in allem ist […] davon auszugehen, daß es sich bei der Anzeige im Neuigkeiten-Verzeichnis immer um das späteste Erscheinungsdatum handelt.«, so Hainer Plaul.[22]

Das hier vorgestellte Exemplar Werder vom ›Deutschen Familienblatt‹ ist vollständig digitalisiert und wurde im Internet der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.

Anmerkungen

[1] ›Fürst und Junker‹. Teilreprint vom

Deutschen Familienblatt, 1. Jg., Dresden 1875/76, Ubstadt 1990.

[2] Einen ähnlichen Titelkopf (Heft 35) enthält

auch der ›Old Firehand‹-Reprint der Karl-May-Gesellschaft, Hamburg, 2003

auf Seite 22.

[3] Hainer Plaul: ›Redakteur auf Zeit. Über

Mays Aufenthalt und Tätigkeit von Mai 1874 bis Dezember 1877‹. In: Jb-KMG

1977, Hamburg 1977, S. 131.

[4] Vgl. die Werbeanzeige im Anhang des

Reprints ›Fürst und Junker‹, wie Anm. 1, unpaginiert, die drittletzte

Seite.

[5] Vgl. den Reprint ›Schacht und Hütte‹, 1.

Jg., Dresden 1875/76, Hildesheim-New York 1979. Ab Nr. 36, S. 281,

wechselt die Hausnummer.

[6] Vgl. Gerhard Klußmeier: H. G. Münchmeyer in

Hamburg und anderswo, in: Sonderheft der KMG, Nr. 31, Hamburg 1981, S. 16.

[7] Vgl. die ›Übersicht der Werbe-Hinweise‹

hinsichtlich des Umschlags ›Seite 407‹ im Anhang des Reprints ›Fürst und

Junker‹, wie Anm. 1, unpaginiert.

[8] Karl May: ›Mein Leben und Streben‹,

Freiburg [1910], S. 183f.

[9] Hainer Plaul, wie Anm. 3, S. 164.

[10] Karl May: ›Der

Brodnik‹, in: Deutscher Hausschatz, 6. Jg., Regensburg 1880, Nr. 44, S.

689.

[11] Vgl. Gerhard Klußmeier, wie Anm. 6, S.

17, und Hainer Plaul, wie Anm. 3, S. 153.

[12] Karl May: ›Ein Schundverlag‹,

Privatdruck 1905, S. 298.

[13] Ebd., S. 300.

[14] ›Ein königlicher Proletarier‹, in:

›Schacht und Hütte‹, wie Anm. 5, Nr. 5, S. 37.

[15] Ebd., Nr. 1, S. 5.

[16] Eine weitere Variante mit der Angabe

›No.‹ enthält der Reprint ›Das Testament des Großen Kurfürsten‹,

KMG-Presse, Ubstadt 1988, S. XIV.

[17] Vgl. die Werbeanzeige im Anhang des

Reprints ›Fürst und Junker‹, wie Anm. 1, unpaginiert, die vorletzte Seite.

Dort wird die österreichische Währung genannt.

[18] Vgl. den Reprint ›Der Beobachter an der

Elbe‹, Reprint der Karl-May-Gesellschaft, Hamburg 1996. Für auswärtige

Ausgaben wurde ein völlig neuer Titelkopf geschaffen: ›Der Beobachter an

der Spree‹, ›Pommer’scher Familienfreund‹, ›Hannoverscher Familienfreund‹

etc.

[19] Vgl. das Ersuchen Mays um

Leserzuschriften für ›Allerlei‹, in: ›Schacht und Hütte‹, wie Anm. 15, S.

8 u. 32.

[20] Dieser Hinweis wurde auf den Seiten 592

(Heft 37) u. 608 (Heft 38) wiederholt.

[21] Beispielsweise erschien das

Unterhaltungsblatt ›Frohe Stunden‹ (Verlag Bruno Radelli, Dresden 1877/78)

mit diversen May-Erzählungen ein halbes Jahr eher als bislang vermutet;

dies gilt ebenso für die Novelle ›Die Rose von Ernstthal‹, die bereits

1874 und nicht erst 1875 erschien. Vgl. Ralf Harder: ›Der

Untergang des Dampfers Schiller – Karl Mays Redakteurzeit in Dresden‹.

[22] Vgl. Hainer Plaul: ›Illustrierte KARL

MAY Bibliographie‹, Leipzig 1988, S. 7.