George Armstrong Custer.

Internationalen Ruf als hervorragender Maler des Felsengebirges errang

sich Albert Bierstadt (1830–1902) aus Solingen. Er kam 1858 in den Westen

und malte sein berühmtes Bild vom »Donner-Pass« und das Gemälde »Looking

Down Yosemite Valley«. Kein anderer Maler in den Vereinigten Staaten war

so populär wie er. Aber seine romantischen Bilder vom Fernen Westen

verschleierten eine grausame Realität.

Als die Pioniere ihren Fuß auf den harten Boden

der Prärien setzten, betraten sie ein Land, das nicht ihnen gehörte,

sondern den Indianern. 1877 erklärte Präsident Rutherford B. Hayes

(1822–1893; 19. US-Präsident 1877–1881): »Viele, wenn nicht die meisten

unserer Indianerkriege wurden durch Wortbrüche und Ungerechtigkeiten

unsererseits veranlasst.« Der Lakota-Führer Sitting Bull (ca. 1831–1890)

hatte schon früher ausgesprochen, dass »die Worte der Weißen auf Wasser

geschrieben« seien. Die Geschichtsforschung ergab, dass die Weißen seit

der Gründung von Jamestown bis zum Gemetzel am Wounded Knee etwa 1500

Verträge mit den Indianern gebrochen haben.

Das Land der großen Ebenen war zunächst von der

Regierung unter Präsident »Old Hickory« Andrew Jackson (1767–1845) als

riesiges Reservat gedacht gewesen, aber bald wurde es den Siedlern

zugänglich gemacht, die Stämme wurden in kleine Reservationen gesperrt.

Durch Raub, »Kauf«, Verträge und Schenkungen brachten sich die Weißen

allmählich in den Besitz des Landes. So waren die Hauptstreitpunkte

zwischen Indianern und Weißen der Boden und der Büffel, der Boden als die

Heimat der Indianer und der Büffel als Lebens- und Kulturgrundlage. Als er

von weißen Profitjägern beinahe ausgerottet, von Rinderseuchen fast

dezimiert war, brach diese Lebensgrundlage zusammen. Die 15 Millionen

Büffel, die es bei der Ankunft der Weißen gab, bildeten eine Gefahr für

Viehzüchter, Viehtreiber – die Trecks kreuzten die alten Büffelwege – und

Farmer, die ihnen deshalb nachstellten. Sie gaben den Arbeitern beim

Eisenbahnbau Fleisch und wurden durch das Eisenbahnnetz eingeschränkt; die

Linien folgten meist den alten Büffelwegen, und die Tiere wurden

zusammengeschossen, damit sie die Gleise nicht zerstörten. Nach 1872

wurden jährlich zwei Millionen Büffel erlegt, um 1885 gab es nur noch ein

paar kleine Herden. Rinderseuchen wie das Texasfieber taten ihr Übriges.

Das bedeutete das Ende der letzten freien Indianer, die sich in einem

letzten Aufbäumen noch einmal gegen die erdrückende weiße Flut zur Wehr

gesetzt hatten.

Zu den großen Profiteuren des Büffelmordes

gehörte übrigens der Stuttgarter Pionier Charles Rath (ca. 1836–1902), der

mit 12 Jahren nach Ohio kam. Er lief von zu Hause weg und ging nach

Colorado, wo er eine Zeitlang unter den Cheyenne lebte und mehrere

Indianersprachen, neben Cheyenne u.a. auch Kiowa, lernte. Er heiratete

auch eine Cheyenne, die vorher mit dem berühmten Westmann Kit Carson

verheiratet gewesen war und von der er sich später trennte, danach war er

noch mit zwei weißen Frauen verheiratet. Er gründete Farmen und

Handelsposten und handelte mit Cheyenne und Comanchen. Von 1871 an ging er

auf Büffeljagd, und der Handel mit Büffelfellen und –häuten, Büffelknochen

und –zungen waren sein großes Geschäft. 1873 soll er von einem einzigen

Posten am Canadian River aus 112 Büffel erlegt haben. Als die »Atchison,

Topeka und Santa Fe Eisenbahnlinie« Dodge City erreichte, verluden Rath

und seine Partner 200.000 Büffelhäute, 200 Wagenladungen mit Hinterteilen

und zwei Wagen voller Zungen. Es heißt, er soll insgesamt während seiner

Karriere mehr als eine Million Büffelhäute, tausende von Büffelfellen und

andere Büffelteile ge- und verkauft haben. Er geriet natürlich auch

während seines Handels mit Indianern in Gefechte, wurde aber nur ein

einziges Mal, noch dazu von einem weißen Gangster, verwundet. Seine

Hauptquartiere wechselten, am Ende kehrte er wieder nach Dodge City

zurück. Es entstand eine Rath City in Texas, und er legte auch einen Rath

Trail von Dodge City nach Rath City an. In den 1890er Jahren verließ ihn

sein Geschäftsglück (und mit ihm auch seine damalige Frau). Es kamen harte

Zeiten. Zur Zeit seines Todes in Los Angeles war er ein gebrochener Mann.

Ein berühmter Büffeljäger, weit berühmter als Rath, war bekanntlich

William Frederick »Buffalo Bill« Cody (1846–1917), Scout und später

Gründer einer Zirkus-Show, mit der er auch nach Deutschland kam.

Die Hintergründe der Indianerkriege sind zu

vielschichtig, als dass sie hier alle erörtert werden könnten.

Grundsätzliches aber sollte einmal gesagt werden, da klischeehafte

Vorstellungen doch weit verbreitet sind.

1824 war das »Bureau of Indian Affairs« gegründet worden, dem acht Jahre

später ein dem Kriegsministerium unterstellter Kommissar für indianische

Angelegenheiten und 1834 ein »Department of Indian Affairs« folgten. Das

Büro wurde 1849 dem Innenministerium unterstellt. Damit begann das

jahrzehntelange Tauziehen zwischen Innenministerium und Kriegsdepartment,

das eine vernünftige Politik unmöglich machte. 1869 setzte Präsident Grant

einen zehnköpfigen Kontrollrat (US Board of Indian Commissioners) ein,

ernannte seinen bereits erwähnten Freund Ely S. Parker zum

Indianerkommissar und unterstellte im folgenden Jahr alle indianischen

Agenturen den Kirchen und Missionsgesellschaften. Der Hader und die

Zwietracht zwischen diesen Parteien wirkten sich allerdings auf die

Indianerpolitik nicht besonders förderlich aus, doch wurde manches

erreicht wie z.B. der Friede mit dem Apachen-Führer Cochise. Leider wurde

mit Grants Amtsantritt auch sein Freund, der raue General Sherman, der

maßgebliche Mann im Kriegsdepartment. Er befehligte ab 1869 die gesamte

US-Armee und widersetzte sich meist mit Erfolg der friedlichen Politik des

Innenministeriums. Ihm lag an einer Festigung und Sicherung der wandernden

Front, doch versuchte er sie immer nur auf Kosten der Indianer zu

erreichen. »Wir müssen jetzt rücksichtslos gegen die Sioux vorgehen,

selbst wenn wir sie mit Frauen und Kindern ausrotten sollten«, lautete

seine Reaktion auf das sogenannte Fetterman-Massaker. In der Tat war

»Ausrottung« das bestimmende Merkmal seiner Indianerpolitik. Sie wurde ihm

durch die ungeheuerliche Korruption im Indian Bureau sehr erleichtert, in

dem sich fast jeder Angestellte auf Kosten der Indianer nur bereicherte.

Gerade die Grant-Ära war reich an Skandalen; die Belknap-Affaire 1875/76,

in die Grants Kriegsminister und sogar einer seiner Verwandten verwickelt

waren, machte die Korruption unter den Agenten und Händlern im

Indianergebiet offenkundig.

Die eigentlichen Fehler im Umgang mit den

Indianern wurden im Osten gemacht, auch wenn man berücksichtigt, dass man

dort über die tatsächlichen Ereignisse im Westen oft viel zu wenig oder

falsch informiert war, die Lage nicht übersah und daher zu falschen

Schlüssen und Anordnungen neigte. Die Anlässe zu den Indianerkriegen indes

fanden sich im Westen. Die Regierungsvertreter, die mit den einzelnen

Stämmen unterhandelten, hatten meist wenige Kenntnisse von ihnen und ihren

Problemen. Sie schlossen Verträge mit »Häuptlingen«, die sie selbst

ernannt hatten und auf die die Indianer nicht hörten. Selten trugen sie

der Tatsache Rechnung, dass die indianischen Häuptlinge nur beratende

Funktion innehatten. Fast immer verhandelte die Regierung mit den

Indianern erst dann, wenn bereits Siedler in ihr Gebiet eingedrungen waren

oder das erste Blut schon geflossen war. Oft wurde das Land den Indianern

ohne Vertrag weggenommen. Niemals gelang es der Regierung auf die Dauer,

Siedler aus den Indianerterritorien herauszuhalten. Auch wenn sie guten

Willens war – und bisweilen war sie es – bekam sie die Verhältnisse nicht

in den Griff. War der Vertragsbruch geschehen, so riefen die Siedler um

Hilfe gegen die »roten Wilden«, und die Regierung konnte ihre Untertanen

nicht ständigen Überfällen schutzlos preisgeben. Oft provozierten die

Siedler selbst bewusst Indianerkriege – und das noch in den siebziger

Jahren – um Soldaten ins Land zu holen, weil sie wussten, dass die

Regierung Gebiete finanziell unterstützte, in denen Soldaten lebten. Mehr

als alles andere aber waren die betrügerischen Agenten, die die Gelder der

Regierung für die Indianer in die eigene Tasche fließen ließen, und die

Händler, die unverschämt hohe Preise für Nahrung und Kleidung verlangten,

Ursache für die Aufstände; zusammen mit dem verbrecherischen

»Indianer-Ring« in Washington beuteten sie die Indianer systematisch aus.

Die Siedler und die Armee mussten die von ihnen verschuldeten Kriege

austragen.

Das Indianerbüro bezeichnete die Armee als

Hauptschuldigen und nannte sie einen »üblen Haufen von Schlächtern,

Säufern und Wüstlingen«. Das stimmte zwar nur selten, aber sie musste als

Sündenbock für die unfähigen und korrupten Bürokraten herhalten. Ihren

Teil zum Ausbruch von Indianerkriegen trug sie nichtsdestoweniger bei.

Bisweilen hat man die Armee der USA nach dem

Bürgerkrieg mit der französischen Fremdenlegion verglichen, weil sie ein

farbenprächtiges Bild der verschiedensten Nationalitäten bot. Iren und

Engländer, Franzosen und Italiener, Russen und Skandinavier waren

darunter, und natürlich auch viele Deutsche, die dem Militärdienst in

Europa entflohen waren, in Amerika nicht Fuß fassen konnten und sich

deshalb freiwillig meldeten. Gescheiterte Existenzen, die nach dem

Bürgerkrieg nicht in eine zivilisierte Welt zurückkehren konnten;

Berufssoldaten die sich nur im blauen Rock wohlfühlten; ehemalige

Kriegsgefangene, die ihre Freiheit erhielten, weil sie sich zum Kampf

gegen die Indianer meldeten; junge Männer, die von zu Hause weggelaufen

waren oder die während der wirtschaftlichen Depression nicht ihren

Lebensunterhalt bestreiten konnten; »Zugvögel«, die im Winter ein Dach

über dem Kopf, ein warmes Essen und ein wenig Sold haben wollten und im

Frühling wieder desertierten – so sah diese Armee aus. Viele wunderliche

Existenzen dienten in ihr. Da gab es z. B. einen österreichischen Offizier

von Hammerstein, der im Sezessionskrieg Befehlshaber eines New Yorker

Regiments gewesen war und nach dem Krieg auf Beförderung in der

Friedenskavallerie hoffte. Aber er ergab sich dem Trunk und wurde nichts

weiter als eine Postordonanz zwischen den kleinen Garnisonen des Fernen

Westens. In einem Schneesturm verlor er beide Beine, aber seine

Angehörigen in Europa ermöglichten ihm die Heimkehr. Oder da gab es einen

Hermann Stieffel, der aus Wiesbaden stammte und 1852 mit 26 Jahren in die

US-Armee eintrat. Von 1857 bis 1882 diente er in Kansas, später in

Montana, und die Gemälde, die er vom Land an der Grenze der Zivilisation

malte, wurden in Amerika weit bekannt. Der aus Deutschland stammende Maler

Herman W. Hansen (1854–1924), der 1877 nach Amerika und 1882 nach San

Francisco kam und u. a. die Crow-Reservation besuchte, war mit seinen

Bildern von Indianern, Büffeln und Pferden vor allem bei europäischen

Sammlern sehr geschätzt.

So gegensätzliche Gestalten fanden sich in oder

bei dieser Armee, die gegen einen Feind kämpfen sollte, den sie nicht oder

kaum kannte, in einem Land, das ihr unbekannt war, mit einer Taktik, die

zu üben sie nicht genug Zeit hatte, weil sie die vielen Grenzforts erst

selbst erbauen musste; und ohne Freude, weil sie oft monatelang keinen

Sold bekam und manchmal nicht einmal genügend Munition zur Verteidigung

oder gar erst zu Schießübungen hatte. Während der Friedenspolitik Grants

erhielten die Indianer sogar bessere Waffen als die Armee.

Die Offiziere wussten meist von den Indianern nur

sehr wenig, ihre Mannschaften natürlich noch viel weniger. Sie konnten die

Stämme nicht unterscheiden, vor allem nicht freundliche und feindliche,

sie kannten ihre Gebräuche nicht, noch viel weniger verstanden sie ihre

Lage, für viele war nur der »tote Indianer ein guter Indianer«. So dachte

auch General Sherman, so dachte der Oberkommandierende im Westen, General

Philip H. Sheridan (1831–1888, so dachte sein tapferster Offizier, Oberst

Custer.

Die großen Dakota- und Cheyenne-Unruhen auf den Prärien werden markiert

durch verschiedene Jahreszahlen. 1854 verlor ein leichtsinniger,

unerfahrener Offizier namens John L. Grattan (1830–1854) im sogenannten

»Grattan-Massaker« sein Leben, als er bei Fort Laramie einen Indianer

wegen des angeblichen Diebstahls einer Kuh festnehmen wollte. 1862 erhoben

sich die Santee in Minnesota, und verschiedene Generale nahmen das zum

Anlass, den Krieg weiter nach Westen auszudehnen. 1864 metzelte eine Horde

weißen Pöbels unter dem »Obersten« John M. Chivington (1821–1894), dem

»Kämpfenden Pfarrer«, im sogenannten »Sand Creek Massaker« die Bewohner

eines friedlichen Cheyenne-Dorfes nieder. Im selben Jahr rückte die

US-Armee planmäßig ins Powder-River-Gebiet vor, angeblich nur, um die

Einwanderer am Bozeman Trail zu schützen, und führte damit den Krieg gegen

die Dakota unter Red Cloud (ca. 1822–1909) herauf, dessen bekannteste

Einzelheit die Niederlage von Leutnant William Judd Fetterman (ca.

1833–1866) 1866 war. Zwei Jahre später schlossen die Weißen

zähneknirschend in Fort Laramie einen neuen zweifelhaften Vertrag und

verließen das Land. Ein paar Jahre herrschte leidlicher Friede, allerdings

nicht für die Cheyenne, die von dem Vertrag nicht betroffen waren. Mit

ihnen hatte Sherman 1867 selbst verhandelt, doch ohne Erfolg, und deshalb

befahl er Sheridan ihre Befriedung mit Waffengewalt.

Philip H. Sheridan war einer der besten Reiterführer während des Sezessionskrieges gewesen und trug nun im Westen seinen Teil zu der fragwürdigen Friedenspolitik Shermans bei. Zu seinen Offizieren gehörten ein Deutscher und ein Nachfahre deutscher Einwanderer, Clous und Custer, die sich charakterlich wesentlich unterschieden.

Johann Walter Clous, in Württemberg geboren, begann seine Karriere als einfacher Soldat und beendete sie als Brigadegeneral. Er emigrierte 1855 mit achtzehn Jahren nach Amerika, nachdem er ein Studium der Rechtswissenschaften aufgegeben hatte, und trat 1857 als Gemeiner in die Armee ein. Kurz vor Ausbruch des Bürgerkrieges wurde er Korporal und Sergeant. Ende 1861 kam er zur Potomac-Armee, an deren Schlachten er in der Folgezeit teilnahm. Im Dezember 1862, nach der Schlacht von Fredericksburg, wurde er zum Leutnant befördert. Am zweiten Tag der Schlacht von Gettysburg wurde er wegen seiner Tapferkeit zum Brevet-Oberleutnant ernannt. Im März 1865 wurde er dann sogar ein zweites Mal wegen seines tapferen und verdienstvollen Verhaltens während der Entscheidungsschlacht ausgezeichnet, nämlich zum Brevet-Captain ernannt.

Während der Zeit der militärischen Besetzung des Südens diente Clous als Adjutant-General in verschiedenen Militärdistrikten im Süden. Im Januar 1867 wurde er zum Captain der 38. Infanterie befördert und im März 1868 ins Missouri-Department gesandt, als dieses von Sheridan befehligt wurde. Mit seinen Leuten stand er nun im Felddienst gegen die Indianer. Bis zum November 1868 führte er eine Eskorte an, die die Arbeiter und Vermesser beim Bau der Kansas Pacific Railway schützen sollte. Danach wurde er Sheridan als Adjutant zugeteilt, als dieser seinen Winterfeldzug gegen verschiedene Stämme vorbereitete.

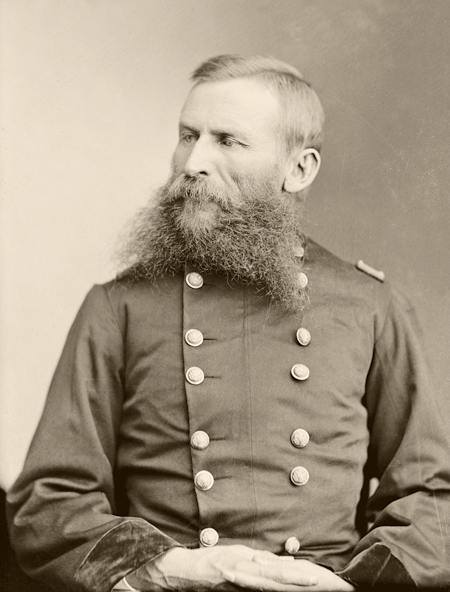

Eine der zwielichtigsten Gestalten in den Cheyenne- und später Dakota-Kriegen (genauer gesagt in den Kriegen gegen die Lakota) war George A. Custer, der zu den umstrittensten Persönlichkeiten der Geschichte der Staaten gehört. Die Meinungen über ihn reichen von begeisterter Glorifizierung bis zur völligen Ablehnung.

Custers Urgroßvater Küster war einer der

Offiziere von General Riedesel, der im Unabhängigkeitskrieg den Feldzug

General Burgoynes 1777 mitgemacht hatte. Nach der Niederlage von Saratoga

war er in Gefangenschaft geraten. Später ließ er sich in Pennsylvanien

nieder. Sein Enkel Emmanuel Custer war Hufschmied und Farmer in Ohio und

heiratete eine Nancy Ward, die 1839 George zur Welt brachte. Schon als

Junge wollte er Soldat werden. Der Umstand, dass er für die Ausleseschule

von West Point vorgeschlagen wurde, spricht nicht nur für den Ruf seiner

Eltern, sondern auch für ihn selbst. Dass er in West Point, wohin er 1857

kam, öfter durch Faulheit auffiel, wurde weidlich gegen ihn verwendet;

doch waren die Urteile seiner Lehrer über ihn gar nicht so schlecht. Seine

Überheblichkeit und Arroganz allerdings wurden durch den Dünkel in dieser

Anstalt ins Unerträgliche gesteigert. Im Bürgerkrieg wurde Custer durch

seine Energie, seinen Wagemut und sein Draufgängertum – auch über

taktische Fähigkeiten verfügte er – zu einem der gefeiertsten Befehlshaber

an der Front, zum Volkshelden. Sein Glück wurde sprichwörtlich. Mit knapp

24 Jahren wurde er ehrenhalber Brigadegeneral der Freiwilligen und war

damit der jüngste General der US-Armee. Brillante Siege erfocht er während

der Schlacht von Gettysburg, in Woodstock 1864 und in Waynesboro 1865; er

zeichnete sich in Aldie 1863 aus, in Yellow Tavern und Winchester 1864,

und er war es, der den Oberbefehlshaber der Konföderierten, General Lee,

schließlich 1865 zur Waffenstreckung zwang. Im selben Jahr wurde er

Brevet-Generalmajor der regulären Armee.

George Armstrong

Custer.

Custer war groß, schlank, gewandt, vital, ein ausgezeichneter Reiter und

Schütze und liebte auffallende Kleidung. Er war außerordentlich ausdauernd

und hart gegen sich und seine Leute. Im Feld benahm er sich brüsk und

aggressiv, im Zorn war er sogar bereit, ihm unterstellte Offiziere zu

verprügeln. Daneben soll er in Stunden der Entspannung sogar Charme

gezeigt haben und freundlich gewesen sein. Sein maßloser Ehrgeiz, seine

Ruhmsucht und seine unerhörte Arroganz stehen außer Zweifel. Seine

Berichte über seine Feldzüge entsprechen teilweise nicht der Wahrheit. Er

missachtete Befehle, opferte rücksichtslos seine Leute und schaffte sich

auch dadurch viele Feinde, dass er sich – wie viele Offiziere –

politischen Einfluss sehr zunutze machte. So war Custer, obwohl ein

hervorragender Organisator und einer der tapfersten Kavallerie-Offiziere

der US-Armee, zumindest eine fragwürdige Gestalt.

Nach dem Bürgerkrieg diente Custer als Oberstleutnant der 7. Kavallerie unter dem »Gettysburg-Helden« General Winfield Scott Hancock (1824–1886) gegen die Indianer. Dieser mochte wohl den bornierten Custer überhaupt nicht und machte ihn wegen eines Fehlschlages zum Prügelknaben. Als Custer diese Lage unerträglich wurde, verließ er ohne Erlaubnis sein Kommando, worauf ihn ein Kriegsgericht für ein Jahr vom Dienst suspendierte. Aber als Sheridan, dessen Adjutant Custer einst gewesen war, 1868 Hancocks Nachfolge antrat, holte er ihn zurück, weil er in dessen Abwesenheit kaum Erfolge zu verzeichnen hatte.

Die Jahre 1868/69 brachten für die gehetzten Cheyenne drei schwere Niederlagen; ihre bedeutendsten Führer, Roman Nose, Black Kettle und Tall Bull, kamen dabei ums Leben. Im Verlauf des Jahres 1868 hatten die Cheyenne eine Reihe von Streifzügen unternommen. Am Washita wurde der Wintersitz der wilden Stämme vermutet. Custer erhielt den Befehl, dorthin vorzudringen, die Krieger zu töten, die Dörfer zu zerstören und Frauen und Kinder zurückzubringen. Am 27. November 1868 griff er Black Kettles Dorf am Washita an. Ihn interessierten weder Stammeszugehörigkeit noch Schuld oder Unschuld, Feindschaft oder Freundschaft, sondern nur sein Befehl, »Indianer zu töten«. Black Kettle war ein friedlicher Häuptling und hatte sein Lager dort aufgeschlagen, wo es laut Vertrag zu geschehen hatte. Jedoch gab es unter seinen Leuten viele Krieger, die sich an Streifzügen beteiligt hatten. Für das Gemetzel unter Frauen und Kindern – etwa vierzig, nach anderen Quellen an die hundert kamen ums Leben – war Custer voll verantwortlich. Ungefähr 20 Krieger wurden getötet, darunter der Häuptling. Custers Scout Ben Clark hielt ihn ab, die Indianerdörfer in der Nähe anzugreifen, und bewahrte ihn dadurch vor seiner Vernichtung. Natürlich schwieg sich Custer über Clarks Tat aus.

Sein »Sieg« verschaffte ihm zunächst großen Ruhm; doch warf man ihm auch vor, dass er seinen Stellvertreter, Major Joel Elliott, und neunzehn Soldaten im Stich gelassen habe, als sie Indianer verfolgten und dabei getötet wurden. Die Kontroverse darüber wurde bis in den Osten getragen; auch viele Offiziere seines Regiments hielten Custer für schuldig.

Clous übernahm im Mai 1869 den Befehl über ein Bataillon der 38. Infanterie und marschierte mit ihm von Fort Hays in Kansas nach Fort Robinson in Texas. Im August traf er hier ein, bis zum Juli des nächsten Jahres kommandierte er Fort Griffin in Texas,, einem der zeitweiligen Hauptquartiere des erwähnten Büffelfell-Händlers Charles Rath. Clous gehörte nicht zu den sogenannten »Helden« der Indianerkriege. Er war der typische Offizier der Grenzgebiete, wie es hunderte von ihnen gab. Zwar gerieten ihre Taten in Vergessenheit, aber die erfolgreiche Befriedung der Prärie-Indianer beruhte zum großen Teil auf Offizieren wie Clous, die den strapaziösen Felddienst versahen, Patrouillen ritten und die Grenzforts befehligten.

Als Clous nach Texas kam, war der Krieg gegen die Kiowa und Comanchen in vollem Gang. Schon seit Jahrzehnten verteidigten die Comanchen ihre Existenz gegen die hereinströmenden Siedler, Rinderzüchter und Baumwollpflanzer. 1858 wurde ihr Führer Iron Jacket erschossen. Einen Namen machten sich in den nächsten Jahren der alte Ten Bears (1792–1872) und Peta Nokona (ca. 1812–ca. 1862) oder Nokoni (Wanderer), der an einer infizierten Wunde aus einem Gefecht mit Weißen starb. An Nokonis Stelle trat später sein bedeutender Sohn Quanah (ca. 1845–1911), ein »Kriegsadler« mit blauen Augen, ein Halbblut – sein Name bedeutete »Süßer Duft«. Seine Mutter Cynthia Ann Parker war 1836 mit neun Jahren von Quahadi-Comanchen entführt worden und als Naduah ganz zur Indianerin geworden. Nokoni heiratete sie später, sie gebar neben einer Tochter und dem Sohn Pecos, der durch eine von Weißen eingeführte Seuche ums Leben kam, einen Sohn, der als Quanah Parker als bedeutendster Comanchen-Führer in die Geschichte einging. Cynthia wurde 1860 von Texas Rangers wiedergeholt – sie starb, als auch noch ihre kleine Tochter, die mit aufgegriffen worden war, verschied, 1870 an gebrochenem Herzen.

Weiße Kinder wurden oft von Comanchen oder Kiowa geraubt und in den Stamm aufgenommen. Die Schicksale der entführten deutschen Jungen und späteren Comanchen- bzw. Kiowa-Krieger Herman Lehmann und Rudolf Fischer alias Assuwana sind schon früher geschildert worden.

Der letzte Oberhäuptling der Kiowa, Dohasan, starb 1866 im Alter von etwa 61 Jahren. Danach zerfiel das Volk in einzelne Verbände unter hervorragenden Führern wie Satank (ca. 1810–1871), der der grimmigste unter ihnen war, Big Tree (ca. 1847–1929), Lone Wolf (ca. 1820–1879) und Satanta (1830–1878). Letzterer, der wegen seiner Sprachfertigkeit »Redner der Ebenen« hieß, war unter den Weißen geachtet, ja sogar etwas beliebt (wie auch Quanah), wegen seiner Kühnheit, Offenheit und seines Humors. Friedlich zeigte sich der an Geistesgaben reiche und vormals als Krieger berühmte Kicking Bird (1835–1875), der allen Einfluss darauf verwendete, um seinen Stamm zu überzeugen, sich ins Unvermeidliche zu schicken.

Der Krieg gegen die Indianer wurde mit aller Erbitterung geführt. Als der Bezwinger der Kiowa und Comanchen ist General Ranald S. Mackenzie (1840–1889) anzusehen, der das Oberkommando führte. Verträge wie der von Medicine Lodge 1867 beendeten den Krieg keineswegs. Quanah lieferte heftige Verteidigungskämpfe, und die Indianer, die sich auf die Reservate begeben hatten, ließen sich im Winter von den Agenturen versorgen, im Sommer aber nahmen sie ihre Streifzüge wieder auf. Bald nach dem Washita-Massaker nahm Custer unter der weißen Fahne Satanta und Lone Wolf gefangen und zwang sie, ihre Anhänger in die Reservate zu bringen. In diesem Jahr schaffte er auch die südlichen Cheyenne in die Reservation und stiftete damit einen fünfjährigen Frieden – dies war seine größte Leistung. Die Kiowa allerdings flüchteten bald wieder in die texanischen Weiten. Unter Mackenzie war Clous von 1870 bis 1872 in Fort McKavett in Texas stationiert und unternahm von hier aus zahllose Patrouillenritte gegen die Indianer. 1871 wurden Satank, Big Tree und Satanta gefangen. Satank versuchte zu fliehen und wurde dabei erschossen. Big Tree verhielt sich nun friedlich und lebte noch bis 1929. Kicking Bird half 1873, die erste Schule bei seinem Stamm einzurichten. Zwei Jahre später kam er unter nie geklärten Umständen ums Leben – sein Volk allerdings glaubte, der Zaubermann des Stammes habe ihn durch einen geheimnisvollen Zauber getötet, weil er an seinem Volk zum Verräter geworden sei.

Vom Juni bis Dezember 1872 kommandierte Clous eine Kompanie, zu der einige technische Offiziere gehörten, die in Texas astronomische Untersuchungen vornahmen. Am 29. September geriet er am North Fork des Red River mit den Indianern in einen heftigen Kampf. Mit großer Umsicht und Tapferkeit schlug er sie zurück. Er wurde dafür wenig später in den War Department Orders ehrenhaft erwähnt.

Während Mackenzie den Krieg endgültig beendete, kommandierte Clous von 1873 bis 1876 eine Kompanie berittener Infanterie am unteren Rio Grande und an der Küste während der Grenzstreitigkeiten mit Mexiko. Das Jahr 1874 brachte für die Kiowa das Ende. Satanta wurde verletzt und eingesperrt und beging 1878 Selbstmord, weil er die Unfreiheit nicht ertragen konnte. Lone Wolf wurde mit seinen Anhängern nach Florida deportiert, er lebte noch bis 1879. Am 8. Juni 1875 ergab sich Quanah in Fort Sill General Mackenzie, der ihn bewunderte. Quanah Parker, wie er sich nannte, führte von nun an sein Volk als Friedenshäuptling und bemühte sich bis zu seinem Tode im Jahre 1911 um ein Auskommen mit den Weißen.

Als die letzte Bande der Comanchen gestellt worden war, hatten sich die Soldaten über einen rothaarigen Indianer gewundert. Es war Assuwana, der deutsche Comanche.

Clous hatte nach dem Bürgerkrieg sein Studium beendet. Ab 1878 war er in verschiedenen Forts in Texas, zumeist in Fort Sill, als Werbeoffizier und Vertreter der Anklage in Militärgerichtsverfahren gegen Offiziere tätig. Im März 1885 berief man ihn nach Washington, wo er in dem Aufsehen erregenden Prozess gegen General William B. Hazen (1830–1887), der sich in den Kriegen gegen die Cheyenne und Lakota ausgezeichnet hatte, die Anklage vertreten sollte. Hazen, ein fähiger Offizier, war 1880 Chef der amerikanischen Nachrichtentruppe geworden (»Chief Signal Officer«) und hatte schon damals die heute gebräuchliche Standardzeit vorgeschlagen. 1881 hatte er eine Expedition in die Arktis unter Adolphus W. Greeley (1844–1935) organisiert und zwei Jahre später das Kriegsdepartment öffentlich scharf angegriffen, weil es sich mit der Entsendung einer Rettungsmannschaft zu sehr Zeit gelassen hatte, was dazu geführt hatte, dass die während der Expedition betriebene Forschungsstation aufgegeben werden musste und bei der Rückkehr etliche Mitarbeiter ums Leben kamen. Wegen der Kritik an seinen Vorgesetzten musste sich Hazen nun vor Gericht verantworten. Öffentlich wurde ihm ein strenger Verweis erteilt, aber er blieb bis zu seinem Tode im Dienst. Von Greeleys Mannschaft waren nur sechs übrig, als endlich Entsatz unter Captain Schley erschien und sie rettete. Winfield Scott Schley (1839–1911), Nachfahre deutscher Marylander, errang später im Spanisch-amerikanischen Krieg einen bedeutenden Sieg über die spanische Flotte vor Cuba.

Clous kehrte nach dem Prozess noch einmal nach Fort Sill zurück, aber schon 1886 wurde er zum Major befördert und ging als Assistent des Acting Judge Advocate General erneut nach Washington. Als Anklagevertreter verbrachte er hier weitere Jahre. Von 1890 bis 1896 lehrte er als Professor in West Point Rechtswissenschaften. 1892 stieg er zum Oberstleutnant auf, und, als der Krieg gegen Spanien ausbrach, zum Brigadegeneral der Freiwilligen. 1901 schließlich wurde er Brigadegeneral und Judge Advocate General, d.h. Chef der obersten Institution der Anklagevertretung in Militärgerichtsverfahren der Armee, bei den Regulären. Gestorben ist Clous 1908 in New York.

Zu dieser Zeit war der Kampf um die Hohen Ebenen schon längst entschieden. Bis 1870 kämpfte Custer an der Spitze seiner Siebten gegen die Indianer, dann wurde sein Regiment aufgelöst, und Custer war von 1871 bis 1873 in Kentucky stationiert. In diesem Jahr entstand die Siebte Kavallerie neu und wurde in Fort Rice im Dakota-Territorium eingesetzt; Custer wurde wiederum der Kommandant. Er verfasste ein Buch über sein Leben in den Hohen Ebenen, das 1874 erschien; aber es sagt über den Charakter des Autors mehr aus als über die geschichtliche Wahrheit.

Der Laramie-Vertrag von 1868 wurde schon

bald nach Abschluss von den Weißen gebrochen, doch herrschte leidlicher

Friede, bis es Sheridan, nun Oberbefehlshaber im Westen, einfiel, eine

militärische Aufklärungsexpedition in die geheiligten Paha Sapa, die Black

Hills, zu entsenden und zum Befehlshaber Custer zu ernennen (1874). Man

fand Gold, und als Verhandlungen über den Verkauf der Black Hills

scheiterten (1875), wurde das Gebiet für die Weißen freigegeben. Den

Lakota-Indianern wurde befohlen, in die Reservate zurückzukehren. Als bis

zum 31. Januar 1876 keine Indianer von der vertraglich zugesicherten Jagd

in die Reservate gezogen waren, teilweise, weil mehrere Stämme in dem

harten Winter nicht benachrichtigt werden konnten, wurde ihnen am

folgenden Tag der Krieg erklärt. General George Crook (1828–1890), ein

West Pointer und Veteran des Bürgerkrieges, sollte die Angelegenheit

bereinigen. Mit 800 Mann zog er gegen die Lakota zu Felde. Er stieß auf

das Cheyenne-Lager von Two Moons (1847–1917), griff es an und erlitt hier

seine erste Schlappe. Die Cheyenne, die von dem Regierungsbefehl, in die

Reservate zu ziehen, gar nicht betroffen waren, wurden auf diese Weise in

den Kampf getrieben und schlossen sich den Lakota an. Am Rosebud

vereinigten sich die Indianer. Die größten Anführer der Dakota waren

Sitting Bull von den Hunkpapa und Crazy Horse (1840–1877) von den Oglala.

Sitting Bull war der Stratege, Ratgeber und Zaubermann der Lakota und wohl

eine der hervorragendsten Gestalten der indianischen Geschichte. Ihm zur

Seite stand der geniale Crazy Horse, der heute als der beste

»Kavallerie-Taktiker« gilt, den die Indianer hervorbrachten. Sie und

andere ausgezeichnete Führer bereiteten am 17. Juni 1876 den Truppen

Crooks eine empfindliche Niederlage.

General George Crook

Während Crooks Mission scheiterte, war Custer nicht im Einsatz. In der

Regierungsuntersuchung des erwähnten Belknap-Skandals hatte er eine

Aussage zu machen. Da sich Custer gegen die Korruption der Händler und des

Indian Bureau aussprach und der Bruder Präsident Grants in die Affaire

verwickelt war, brachte Custer Grant gegen sich auf. Er wurde deshalb

zunächst in militärischen Gewahrsam genommen, schließlich wurde ihm jedoch

die Teilnahme an dem Feldzug gegen die Lakota gestattet. Custers Stolz war

zutiefst getroffen, zumal er nicht den Oberbefehl über die Truppen

erhielt. Außerdem gesellten sich Beschwerden über seine Person hinzu, die

zur Einleitung eines Disziplinarverfahrens geführt hatten. Custer war den

wilden, bisweilen kriminellen Elementen seines Regiments gegenüber von

unglaublicher Härte. Auspeitschungen selbst bei geringen Vergehen waren an

der Tagesordnung. Und Deserteure oder Meuterer ließ Custer nicht wie

üblich einsperren, sondern in einigen Fällen kurzerhand erschießen. Daran

konnte die Armeeführung auf die Dauer nicht vorbeisehen, auch wenn Custer

dennoch bei den Truppen verhältnismäßig beliebt war. Custer brauchte also

einen großen Sieg, um seine befleckte Ehre wiederherzustellen und eine

eventuelle unehrenhafte Entlassung zu verhindern. Nicht, weil er so ein

»wilder Indianerkiller« gewesen sei, sondern aus Angst vor der Schande

ging Custer dann in zweifelhafter Weise gegen die Indianer vor.

Crook hielt nach der Niederlage an.

General Alfred H. Terry (1827–1890), dem Custer unterstellt war, rückte

von Fort Abraham Lincoln nach Westen vor, und Oberst John Gibbon

(1827–1896) ostwärts von Fort Ellis. Am 22. Juni 1876 sandte Terry Custer

mit der Siebten zum Little Bighorn, wo sich mittlerweile etwa 4000

Indianer zusammengeschlossen hatten, während er selbst den Yellowstone

aufwärts zog. Custer, mit etwa 650 Soldaten, sollte mit einem Angriff

warten, bis Terry und Gibbon zu ihm gestoßen waren. Aber Custer wollte den

Ruhm, die Indianer besiegt zu haben, nicht teilen; darum griff er, als die

Indianer seine Ankunft bemerkt hatten, am 25. Juni sofort an. Über ihre

Stärke war er sich wohl nicht im Klaren. Major Marcus A. Reno (1834–1889)

sandte er mit drei Kompanien über den Fluss, er sollte das Dorf von Süden

her angreifen. Captain Frederick W. Benteen (1834–1898) sollte links von

Reno zum Nordende des Dorfes reiten. Mit fünf Kompanien wollte Custer

selbst das Dorf frontal überrennen. Alle drei Angriffe zeitlich zu

koordinieren, scheinen Custer und seine Offiziere vergessen zu haben.

Reno, der seine Leute törichterweise absitzen ließ, wurde von Crazy Horse

restlos geschlagen. Er zog sich zurück, später stieß Benteen zu ihm, ohne

Custers Misere zu bemerken. Wären beide Custer zu Hilfe gekommen, so wäre

es wahrscheinlich nicht zu dem Debakel gekommen. Die Indianer waren in der

Überzahl und kämpften taktisch überlegen. Eine nach der anderen von

Custers Kompanien wurde zerschlagen; Custer wurde möglicherweise von

Sittings Bulls Neffen White Bull (1849–1947) getötet. 264 tote Soldaten,

die gesamte Einheit, fand Terry, als er am 27. Juni das Schlachtfeld

erreichte. Mit seiner Ankunft zerstreuten sich die Indianer.

Schlacht am Little

Bighorn

Viele haben später behauptet, sie seien Überlebende der Custer-Schlacht.

Sie stellten sich als Lügner heraus. Nur in zwei Fällen spricht mehr für

die Wahrheit der Geschichte als dagegen. Es ist dies zum einen der Fall

des Deutschamerikaners Frank Finkel, der etwa 1853 geboren wurde und in

Ohio die Schule besuchte. Im Oktober 1874 ließ er sich anwerben und geriet

im Lauf der Ereignisse in die Custer-Schlacht. Nach eigenen Aussagen ging

sein Pferd mit ihm durch und trug ihn durch die Indianerreihen und in

Sicherheit. Schwerverletzt stieß er auf ein paar Outlaws, wurde gesund

gepflegt und machte sich im Oktober nach Fort Benton in Montana auf. Dort

suchte er um seine Entlassung nach, doch wurde er als Lügner ins Gefängnis

gesteckt. Er floh und wurde später ein reicher und angesehener Bürger.

1921 besaß er ein Heimwesen im Wert von 40.000 Dollar. In diesem Jahr

wurde seine Erzählung, über die er bis dahin geschwiegen hatte, durch

einen Zufall bekannt und veröffentlicht. Er starb 1930. Zwar sind in

seiner Geschichte ein paar dunkle Punkte, aber sie lassen sich alle mehr

oder minder gut erklären. Vor allem seine genaue Kenntnis des Angriffs des

Cheyenne-Führers »Lahmer Weißer Mann« während des Kampfes, aber auch sein

gesamter Charakter sprechen dafür, dass Finkel die Wahrheit sagte, also

tatsächlich ein Überlebender der Custer-Schlacht war.

Der andere Fall ist der des aus Deutschland stammenden Soldaten Gustave Korn, der auch erst spät mit seiner Geschichte herausrückte. Danach – und nach allen vorhandenen Belegen – gehörte er zu Custers Kolonne, aber nachdem die Schlacht begonnen hatte, nach dem ersten Angriff der Indianer, wurde er von diesem Kommando abgeschnitten, weil sein Pferd mehrmals angeschossen und schwer verletzt wurde. Korn schloss sich dann Renos Einheiten an und überlebte so Custers Debakel.

Erwähnt werden sollte auch Fritz Saul. Er kam nach dem Bürgerkrieg aus Deutschland in die Staaten, trat 1870 in das 5. US-Kavallerie-Regiment ein und sammelte seine ersten Erfahrungen im Krieg gegen die Lakota und Cheyenne. An seine Eltern schrieb er: »Gefangene wurden nicht gemacht, sondern was uns in die Hände fiel, wurde sofort niedergemacht.« Danach ging es gegen die Apachen, und 1875 kam er zum 3.US-Kavallerie-Regiment. Mit diesem, das General Terry unterstellt war und kurz nach der Schlacht am Little Bighorn eintraf, sah er als einer der ersten die gefallenen Soldaten Custers und berichtete in Briefen an seine Eltern darüber – seine vielen und ausführlichen Briefe wurden 1929 veröffentlicht und haben einen großen historischen Wert. Er berichtet, dass er und seine Kameraden die Leichen begruben und aus den Schädeln und Knochen der getöteten Pferde ein Denkmal errichteten. Und er schildert, dass bei der Verfolgung der Indianer blutige Rache genommen wurde. Sie wurden ohne Gnade niedergemacht, Männer, Frauen und Kinder. In Sauls Augen waren ausschließlich die Indianer Schuld an den Kriegen und an dem Unglück der Leute Custers, weder das Fehlverhalten und die Unfähigkeit des Offiziers noch die Vertragsbrüche der Weißen oder ihre Ländergier, auch nicht die Goldsucher und Siedler, auch nicht die Eisenbahngesellschaften. Aber wie er dachten wohl die meisten der Soldaten oder Siedler im Westen. Saul nahm 1880 seinen Abschied.

Die Schlacht am Little Bighorn war Höhepunkt und Anfang vom Ende des Lakota-Aufstandes. Während sich Sitting Bull nach Kanada absetzte, wurden die übrigen Häuptlinge nacheinander gestellt. Crook nahm seinen unterbrochenen Feldzug wieder auf. Die Mehrzahl seiner Mannschaften und Unteroffiziere war von deutscher und irischer Herkunft bzw. Geburt, ein Fünftel der Offiziere stammte nicht aus den Vereinigten Staaten. Der Assistenzarzt Captain Julius H. Patzki war ein Deutscher. Als ein weiterer der großen Häuptlinge aus der Schlacht vom Little Bighorn, Gall (1840–1894), der mit Sitting Bull nach Kanada geflohen war, sich mit diesem zerstritt und in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, wurde er von dem aus Ahrweiler stammenden Major Guido Ilges (1835–1918) angegriffen und gefangen genommen. Ilges hatte zuvor im Bürgerkrieg gegen die Konföderation – er brachte es bis zum Oberstleutnant – und danach gegen die Apachen und die Nez Percé gekämpft. Am 2. Januar 1881 griff er mit 300 Mann ein starkes Lager der Sioux auf der anderen Seite des Missouri an, tötete elf Krieger und zwang 300, sich zu ergeben. Am 9. Januar nahm er weitere 20 gefangen, am 29. Januar noch einmal 64, alles ohne eigene Verluste und bei eisigem Winterwetter. Unter den Gefangenen befand sich Gall, der sich später auf der Standing Rock Reservation niederlassen durfte. Ilges wurde wegen seiner bewiesenen Tapferkeit zum Oberstleutnant befördert.

Im August stießen Teile der 14. Infanterie zu Crooks Truppe. Einer der Offiziere der 14. Infanterie war ebenfalls ein Deutscher, Carl Gottfried Freudenberg. Er wurde in Heidelberg geboren und Kadett in der Militärschule von Karlsruhe und war etwa fünfzehn Jahre alt, als die Revolution 1848 ausbrach. Der Kampf begeisterte ihn so, dass er sich sofort den Aufständischen anschloss und sich in Mannheim in der Schlachtlinie wiederfand. Er hatte eine glänzende Karriere in der Heimat vor sich, die er aufgab, um für die Sache der Freiheit zu kämpfen. Es scheint, dass das Leben keines anderen Forty-eighters so sehr mit dramatischen Höhepunkten angefüllt war wie das Freudenbergs. Er musste nach Amerika fliehen, wo sich ihm eine neue Chance bot. Bei Ausbruch des Bürgerkrieges organisierte er eine Kompanie und führte sie als Hauptmann dem 52. New Yorker Regiment zu, das für seinen Mut und seine Kampfkraft bekannt war und sich »Sigel Rifles« nannte. Bald war Freudenberg zum Oberstleutnant aufgestiegen. In den Schlachten von Chancellorsville und Gettysburg befehligte er das Regiment, das nicht zu dem glücklosen Korps XI unter den Generalen Howard und Schurz gehörte, sondern zu Korps II unter Hancock. In Gettysburg wurde Freudenberg so schwer verwundet, dass er zurücktreten musste. Im Reserve Korps der Veteranen wurde er später Major, 1864 organisierte er das 23. Regiment, in dem er Oberstleutnant wurde. Seine mehrfach bewiesene Tapferkeit trug ihm zu Ende des Krieges den Oberstenposten ein. Später leitete Freudenberg das Flüchtlingsbüro in Milwaukee, aber er, ein geborener Militär, fand noch einmal zur Armee. Im 14. Infanterie-Regiment wurde er Hauptmann und mit ihm in den Westen gesandt. Zwar trat er in den »klassischen Gefechten« nicht in Erscheinung, aber auch er und seine Soldaten waren ständig unterwegs, um die flüchtigen Indianer zu fassen und in die Reservate zu bringen.

Crook nahm am 9. September 1876 für seine Niederlage Rache bei Slim Buttes: Häuptling American Horse (cs. 1801–1876) war auf dem Weg zu den Agenturen, um sich zu ergeben; und Crook wusste das auch, aber er griff die Indianer trotzdem an und fügte in die Reihe der weißen Untaten eine weitere – American Horse wurde sogar nach seinem Tode von weißen Soldaten skalpiert. Danach durchkämmte Crook das Bighorn- und Yellowstone-Gebiet. Im Oktober und November zog er zum Powder River, wo alle Indianer, deren er habhaft werden konnte, gefangen wurden. Auch hier waren die Kompanien D und G der 14. Infanterie dabei. Die deutschstämmigen Leutnants Hofman und Heyl dienten in der 9. bzw. 23. Infanterie.

Im folgenden Winter wurden die meisten Banden gestellt und in die Reservate geschafft. Crazy Horse ergab sich; die Intrigen, die gegen ihn gesponnen wurden, führten am 5. September 1877 zu seiner Ermordung. Mit seinem Tode ging der erbitterte Widerstand der Indianer auf den Hohen Ebenen endgültig zu Ende. Viele Soldaten erhielten ihren Abschied, auch Freudenberg, der es zuletzt bis zum Oberstleutnant gebracht hatte. Über sein weiteres Leben gibt es keine Quellen.

Die indianischen Häuptlinge einerseits und Generale wie Crook oder Custer andererseits wurden zu Helden hochstilisiert. Trotz seiner fragwürdigen Persönlichkeit und seines fatalen Verhaltens wurde Custer zum Nationalhelden erklärt, zum Märtyrer gemacht, mit amtlichem Glorienschein umflort. Im September 1877 wurde sein Leichnam mit militärischem Pomp auf dem Friedhof von West Point beigesetzt.

Schon viele Zeitgenossen sahen Custer so, wie ihn die Armee auswies. Der Breslauer Bildhauer Heinrich Berger z. B., ein Achtundvierziger, der nach New York gekommen war, gab 1877 ein Versbuch heraus, in dem er eine lebhafte Lobrede auf Custer hielt, und viele andere ebenso wenig kritische Künstler taten es ihm gleich. Im Jahre 1946 schließlich weihte man ein prunkvolles National-Denkmal aus weißem Marmor in dem National-Friedhof (von 1886) zu Ehren General Custers am Little Bighorn ein: das Custer Battlefield National Monument. Aber Custer blieb in vieler Augen auch ein Symbol für die Vernichtung der Indianer durch Länder- und Goldgier, Rücksichtslosigkeit, Brutalität und Verachtung der indigenen Völker. »Custer starb für eure Sünden!« formulierten es die Indigenen.

Ein ähnliches Denkmal wie für Custer für Crazy Horse steht noch aus. Nur im Andenken der Lakota und ihrer weißen Freunde lebt er als Verteidiger der den Lakota heiligen Erde weiter. Netschetu weloh – so ist es wahrhaftig!