Jenseits des Felsengebirges

Ein Interesse an deutschen Büchern, an deutscher Kultur war in Amerika

schon seit Beginn der Kolonialisierung vorhanden. Aber mit der Wende zum

19. Jahrhundert nahm es plötzlich ungewöhnlich zu. Die Studien eines

William Bentley (1759–1819), des ersten bedeutenden Amerikaners, der über

die deutschen Erfolge und Fortschritte auf wirtschaftlichem und

kulturellem Gebiet berichtete, bereiteten den Boden; das Buch von Anne

Louise Germaine, Baronne des Sta?l-Holstein (1766–1817), kurz der Sta?l,

»Über Deutschland« (1810), ihr Hauptwerk, gab den Anstoß, und eine Reihe

junger amerikanischer Gelehrter ging als Studenten nach Deutschland und

trug dann deutsches Kulturgut in die Neue Welt. In den folgenden

Jahrzehnten war der Einfluss großer deutscher Geistesrichtungen in Amerika

zu spüren. Deutsche Belle-Lettres und Historiographie, deutsches

klassisches Gelehrtentum und Bildungswesen, deutsche Theologie,

Philosophie und Psychologie fanden weiten Eingang in die amerikanische

Intelligenz. Deutschland wurde in Amerika als das »geistesgeschichtlich

fortgeschrittenste« Land der Welt angesehen.

George Ticknor (1791–1871) studierte von 1815 bis

1819 in Europa, vor allem in Göttingen, und war maßgeblich an der

Reformierung der Universität Harvard beteiligt. Er gehörte zu den Gründern

der öffentlichen Bibliothek in Boston (1852), die er ganz nach deutschem

Vorbild organisierte und damit zu einer der ersten ihrer Art in Amerika

machte. Sein Studienkollege Edmund Everett (1794–1865) promovierte als

erster Amerikaner in Göttingen und setzte sich für die Einführung

deutscher Bildungsmethoden in Amerika ein. Joseph Cogswell (1786–1871),

ebenfalls ein Student in Göttingen, organisierte die älteste amerikanische

Universitätsbibliothek – in Harvard – nach deutschem Vorbild. Seine

Freundschaft mit dem berühmten deutschen Unternehmer in den USA Johann

Jakob Astor (1763–1848), dessen Leistung schon früher dargestellt wurde,

führte zur Gründung der von Astor gestifteten Astor-Bibliothek in New York

(seit 1895 die New York Public Library); nach seiner Ansicht war das

deutsche Universitätswesen das Beste. In den Werken des Historikers George

Bancroft (1800-1891), der in Berlin mit Goethe und Wilhelm von Humboldt

verkehrte, war ein deutsches Konzept zugrunde gelegt.

Den ersten Versuch, deutsche und amerikanische

Mentalität philosophisch zu vereinigen, unternahm der deutsche Philosoph

Friedrich Rauch (1806–1841), der 1831 nach Amerika fliehen musste und das

erste englische Buch mit dem Titel »Psychology« schrieb. An den

amerikanischen Universitäten wurde deutsche Philosophie gelehrt; deutsche

Studienformen wie Auswahlstudium, Einrichtung von Seminaren, Lehrmethoden,

Stipendien, Doktorandenunterstützung u.a. fanden bei ihnen Eingang. Die

Universität Michigan führte das Ideal der deutschen Universität ein, die

John Hopkins Universität in Baltimore war nach deutschem Vorbild

gestaltet.

Plato, indische Philosophie und deutsche

Transzendental-Philosophie bestimmten die Weltanschauung des großen

amerikanischen Philosophen und Dichters Ralph Waldo Emerson (1803–1882).

Beträchtlich war der deutsche Einfluss auf das Triumvirat amerikanischer

Dichter: Nathaniel Hawthorne (1804–1864), Walt Whitman (1819–1892) und

Henry W. Longfellow (1807–1882). Bei anderen amerikanischen Dichtern wie

Edgar Allan Poe (1809–1849), Mark Twain (eigentlich Samuel Langhorne

Clemens, 1835–1910) und selbst James F. Cooper (1789–1851) lässt sich

deutscher Einfluss im Einzelnen nachweisen – Mark Twain und Cooper kannten

Deutschland aus eigener Anschauung.

Aber nicht nur auf amerikanisches Bildungswesen,

auf amerikanische Philosophie, Musik, Literatur und Theologie hatte

deutsches Gedankengut Einfluss. Staatspolitische und gesellschaftliche

Einflüsse aus Deutschland trugen um die Mitte und gegen Ende des 19.

Jahrhunderts ihre Früchte in den Staaten. Deutsche Auswanderer nahmen die

Erkenntnisse der Alten Welt mit nach Amerika, sie führten den Liberalismus

ein, später den Sozialismus und Kommunismus, und sie und die zahllosen

amerikanischen Gelehrten, die in Deutschland studiert hatten, brachten

Ergebnisse deutscher Wissenschaft aller Zweige nach Amerika. Als

amerikanische Forscher und Entdecker in der Mitte des 19. Jahrhunderts gen

Westen zogen, um die Prärien und Berge systematisch zu erforschen, nahmen

sie ein Weltbild mit, das in der Weltanschauung eines der bedeutendsten

Gelehrten der Alten Welt, nämlich Alexander von Humboldts (1769–1859),

wurzelte. Teilweise korrespondierten sie mit deutschen Gelehrten, ließen

sich von ihnen Ratschläge erteilen und hatten oft Deutsche in ihrer

Begleitung; manche hatten sogar in Deutschland studiert. So kam es, dass

der »Pfadfinder« John C. Fremont (1813–1890), detailverliebt wie Humboldt,

ausführlich über eine einzelne Hummel berichtete, die er auf dem nach ihm

benannten Berg fand, dass andere Forscher – ebenfalls beeinflusst von

Humboldt – in ihren Berichten die Landschaften, die sie vorgefunden

hatten, romantisch schilderten, dass die Künstler die geheimnisvollen

westlichen Berge gewaltig und verklärt darstellten. In der Weltanschauung

dieser Forscher fand das Bildungsideal der deutschen Klassik einen

Nachhall, sie betrachteten die Welt als großes, geordnetes Universum, als

unendliches, geheimnisvolles Ganzes, in dem das Leben pulsiert, in dem

auch der Mensch seinen ihm gebührenden Platz einnimmt, kurzum als

»Kosmos«. Es war die Welt Alexander von Humboldts, die die amerikanischen

Entdecker bewegte. »Ihr Leben und Werk gaben uns Selbstvertrauen«, schrieb

der Forscher Fremont an Humboldt, zu dessen Ehren er in Nevada einen

Gebirgszug und einen Fluss benannt hatte. »Sie lehrten uns, auf unser Land

stolz zu sein und es zu lieben.« Und der amerikanische Kriegsminister John

B. Floyd (1806–1863) sagte: »Wir werden die Verdienste, die Sie sich um

unser Land erworben haben, niemals vergessen. Der Name ›Humboldt‹ ist auf

unserem Kontinent schon fast zu einem geflügelten Wort geworden. Von den

Küsten des Atlantik bis zum Pazifischen Ozean würdigt man Ihre großartigen

Leistungen auf allen Gebieten der Wissenschaft und des menschlichen

Fortschritts. In gewisser Weise ehrten wir uns selbst damit, dass wir

Flüssen und Tälern, Buchten und Wäldern Ihren Namen gaben. Wir und unsere

Nachwelt stellen Ihren Namen neben den von Washington, Jefferson und

Franklin.«

Humboldt, der während seiner großen

Forschungsreise 1799 bis 1804 auch nach Washington kam und mit Präsident

Jefferson Freundschaft schloss, gab für die Erschließung Mexikos

unschätzbares Material an die Hand und diente Jefferson mit seinen

Kenntnissen über das Louisiana-Territorium, so dass der Präsident gute

Argumente zu Gunsten des damals umstrittenen Kaufes vor dem Kongress

vorbringen konnte. Mit seinen Forschungen gab er für die Planung des

Panama-Kanals Impulse. Seine Argumente gegen die Sklaverei verwandte

Fremont im Wahlkampf 1856. Sein Hauptverdienst aber war wohl, dass er für

die »eigenständige Entwicklung des amerikanischen Kontinents …

(gewissermaßen) das ›Leitmotiv‹« setzte (v. Hagen).

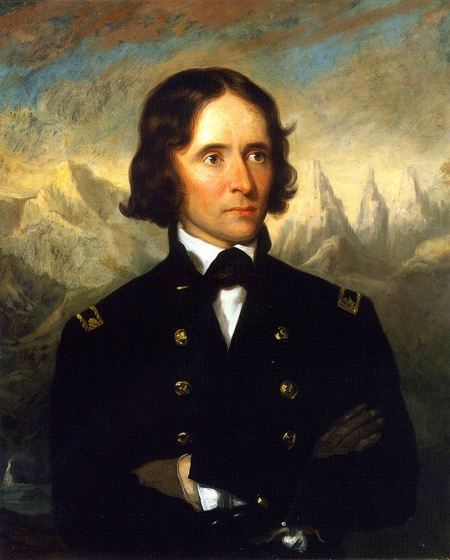

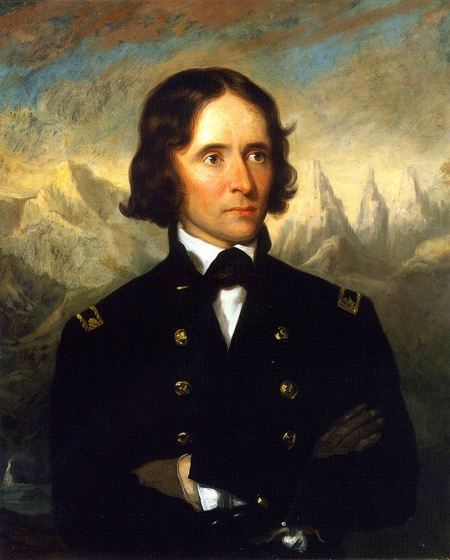

John

C. Fremont

Die eigentlichen Wegbereiter in den Gebieten jenseits des Felsengebirges

waren die »Männer der Berge«. Jedediah Strong Smith (1798–1831) war wohl

der bedeutendste unter ihnen, keiner kannte den Westen besser als er. Er

erforschte das Große Becken, Kalifornien und den Oregon Trail. William

Sublette (1799?–1845) unternahm Forschungszüge am Oregon Trail, am

Platte River und am Missouri. James Bridger (1804–1881) stand als erster

Weißer am Großen Salzsee und sah sich im zentralen und nördlichen

Gebirge um. William Becknell (ca. 1790–ca. 1832) wurde zum »Vater« des

berühmten Santa Fe Trails (1822). Einer seiner Begleiter war der

Kentuckier William Wolfskill (1798–1866), in dessen Adern deutsches und

irisches Blut floss und der 1824 als einer der ersten Weißen das

südliche Utah betrat. Sechs Jahre später erforschte er die Fortsetzung

des Santa Fe Trails, den Spanish Trail, nach Kalifornien. In Kalifornien

ließ er sich nieder und wurde hier einer der hervorragendsten frühen

Siedler.

Die Erkenntnisse,

die diese Einzelgänger erbrachten, waren zwar wertvoll, aber sie

bedurften der Systematisierung. Das Land musste vermessen und

topographisch und geologisch erforscht werden, und das konnten nur

wenige der »Männer der Berge« leisten.

Einen großen

Namen machte sich Josiah Gregg, der 1806 in Overton in Tennessee zur

Welt kam. Sein Vater war schottischer Herkunft, seine Mutter die

Deutsche Susannah Schmelzer. Von seiner Erziehung und Ausbildung weiß

man nur wenig. Greggs spätere Bücher zeigen seine Kenntnisse der

Geschichte, Mathematik und Astronomie. Er lernte Spanisch, um die alten

Archive nach Quellen über den Südwesten durchstöbern zu können. Er soll

Medizin studiert, vielleicht sogar den Doktortitel erworben haben,

machte aber nie eine Arztpraxis auf.

Greggs Gesundheit

war schlecht, weiter im Westen suchte er Heilung. Zudem interessierte er

sich für den Überlandhandel zwischen Mexiko und der Grenze Missouris.

Fast neun Jahre lang unternahm er ab 1831 als Händler und

Wissenschaftler immer wieder Reisen nach Santa Fe, die ihm seine

Gesundheit wiedergaben. Er machte Abstecher nach Chihuahua in Mexiko und

stellte exakte Beobachtungen an. Topographie, Geographie, Fauna und

Flora – all das interessierte ihn und wurde in Notizen festgehalten.

Alte Quellen zog er zum Vergleich heran. Im Winter 1843/44 hatte er das

Manuskript eines Buches über den Handel im Westen fertig und reiste im

Frühjahr nach New York, wo er es unter dem Titel »Commerce of the

Prairies« veröffentlichte. Es wurde ein durchschlagender Erfolg und

erschien schon 1845 in deutscher Sprache. Es gilt als die erste und

genaueste Abhandlung über den Überlandhandel zwischen Missouri und Rio

Grande vor dem Krieg gegen Mexiko und wurde 1954 von Experten zu den

zehn besten Büchern gerechnet, die je über den »Wilden Westen«

geschrieben wurden. Es enthält neben der Beschreibung von Geographie und

Klima des Landes auch Darstellungen der Sitten der Indianer.

Im Frühling 1846

ritt Gregg 1200 Meilen weit, um sich General John Ellis Wool (1784–1869)

anzuschließen, als der Krieg gegen Mexiko ausgebrochen war. In Mexiko

tat er eine Zeitlang Dienst. Dann begleitete er Oberst Alexander William

Doniphan (1808-1887) zurück in die Staaten. Doniphan hatte im März 1847

einen entscheidenden Sieg in Chihuahua errungen und damit einem

deutschen Forscher das Leben gerettet. Es handelte sich um Dr.

Wislizenus, der uns schon früher auf seiner Tour in die Rocky Mountains

begegnet ist und der nach Jahren in St. Louis an seine Erlebnisse im

Fernen Westen dachte und 1846 wieder Lust zu Abenteuern verspürte. Er

versorgte sich mit einer wissenschaftlichen Ausrüstung und schloss sich

der Handelskarawane Albert Speyers an, die nach Santa Fe und Chihuahua

ziehen wollte. Die amerikanischen Behörden argwöhnten, dass der Trupp

Waffen für die Mexikaner beförderte, so sandte man ihm eine Abteilung

Soldaten hinterher, der es aber nicht gelang, die Karawane einzuholen.

Sie erreichte unbehelligt Santa Fe und zog von dort weiter nach Süden.

Wislizenus widmete sich ganz der Erforschung von Geographie, Flora und

Fauna des Landes. In Chihuahua geschah es dann, dass antiamerikanisch

eingestellter Pöbel ihn und seine Kameraden gefangen nahm, sie am

liebsten gelyncht hätte, aber sich eines Besseren besann und sie unter

Bewachung in die Berge schickte. Die Ankunft Doniphans brachte

Wislizenus und seinen Kameraden die Freiheit. Wislizenus begleitete das

Regiment, bei dem sich auch Gregg befand, als Arzt zum Rio Grande und

weiter zum Mississippi und kehrte von dort nach St. Louis zurück, wo er

einen Reisebericht verfasste, der den ersten wissenschaftlichen Bericht

über den größten Teil des bereisten Gebietes darstellt, schon 1850 in

Braunschweig erschien und von Alexander von Humboldt gelobt wurde.

Wislizenus lebte

bis zu seinem Tode 1889 in St. Louis, wo er an der Gründung der Missouri

Historical Society und der Academy of Science of St. Louis mitwirkte.

Tragisch war der Tod Greggs. Ende 1849 führte er eine Forschungsgruppe

von sieben Mann im Auftrag der Regierung von den Trinity-Minen im Norden

Kaliforniens zum Pazifik. Die Überquerung des Küstengebirges im tiefsten

Winter verzehrte die Kräfte der Männer. Nach ungeheuren Strapazen

erreichten sie den Ozean; während der Rückkehr starb Gregg am 25.

Februar 1850 an Hunger und Erschöpfung.

Auch Gregg

gehörte zu den Einzelgängern. An eine systematische Erforschung der

weißen Flecken auf der Landkarte war erst zu denken, als speziell dafür

ausgebildete Offiziere ihre Arbeit aufnahmen. 1838 entstand das Korps

topographischer Offiziere, das Topographical Corps. Ihm gehörten

insgesamt 36 Offiziere an, die sich in den nächsten 25 Jahren um die

Erforschung der Gebiete jenseits der Rockies verdient machten. Sie waren

meist an der Militärakademie in West Point ausgebildet worden und

pflegten Kontakt mit führenden Wissenschaftlern der Alten und Neuen

Welt.

Die systematische

Erforschung der Berge begann mit John Charles Fremont, der schon zu

Lebzeiten »Pfadfinder« genannt wurde, ein Titel, über dessen

Berechtigung auch schon zu seinen Lebzeiten gestritten wurde. Zwar hatte

Fremont West Point nicht besucht, aber immerhin waren so bedeutende

Forscher wie der Franzose Joseph N. Nicollet (1786–1843) und der

Schweizer Ferdinand R. Hassler (1770–1843), der erste Superintendent des

US Coast Survey, seine Lehrer gewesen, und sein Schwiegervater war der

weit bekannte Senator und Politiker Thomas H. Benton (1782–1858), dessen

Darstellung in Kennedys Buch »Zivilcourage« ihn unvergesslich gemacht

hat. Benton verfolgte große Pläne im Westen, sein bedeutendster Erfolg

war die Besiedlung Oregons in den vierziger Jahren. So konnte sich

Fremont durchaus auch Extratouren leisten und mehr Rechte für sich in

Anspruch nehmen als anderen Offizieren des Korps zustand.

Benton hatte

zunächst vergeblich im Senat dafür gekämpft, dass die Vereinigten

Staaten von Oregon, jenem herrlichen Paradies im Nordwesten, Besitz

ergriffen. Aber er hoffte, dass ein Forschungszug die Auswanderung in

dieses Gebiet anstacheln würde und neu geschaffene Tatsachen die

amerikanische Regierung eher überzeugten als seine Reden im Senat. So

kam die Fremont-Expedition von 1842 zustande. Im Mai traf Fremont,

damals 29 Jahre alt, in St. Louis ein, um die Vorbereitungen zu treffen.

Hier schloss sich ihm ein Deutscher an, der, mit einem

Empfehlungsschreiben Hasslers ausgestattet, um Beschäftigung bat. Es war

Georg Karl Ludwig Preuss (1803–1854), in Amerika als »Charles Preuss«

bekannt, der später hervorragende Karten vom Westen anfertigte. Preuss

war zehn Jahre älter als Fremont, er war im Fürstentum Waldeck zur Welt

gekommen, hatte Geodäsie studiert und als Landvermesser für die

preußische Regierung gearbeitet. Die Revolution von 1830 trieb ihn nach

Amerika. Fremont und Preuss, ein großer, blonder Mann mit roten Wangen

und einem gutmütigen Gesicht, wurden gute Freunde; die Erfolge des

»Pfadfinders« beruhten großenteils auf der Arbeit des Deutschen, was

Fremont auch nie bestritt.

Zu Fremonts

Leuten gehörten einige namhafte Westläufer, darunter der legendäre

Christopher »Kit« Carson (1809–1868), der Fremonts bester Freund war und

durch ihn eigentlich berühmt und zum Nationalhelden wurde. Einundzwanzig

Kreolen und kanadische Voyageurs bildeten die Mannschaft.

Die Forscher

zogen am Kansas entlang und folgten dann den Spuren eines

Auswandererzuges zum Big Vermilion und Big Blue. Durch das Land der

Pawnee gelangten sie zum Platte, wo Fremont am 5. Juli die Mannschaft

teilte. Die Hauptgruppe sollte am Platte nach Fort Laramie weiterziehen,

während Fremont mit Preuss und einigen anderen einen Abstecher nach

Süden machte. In Fort Laramie traf man sich wieder. Hier erhielt Fremont

die Nachricht, dass Dakota, Cheyenne und Gros Ventre-Indianer das

Kriegsbeil ausgegraben hätten und an der Landmarke Red Buttes den Weißen

den Weg versperrten. Als die Expedition weiterzog, schickten denn auch

die Indianer eine Warnung an Fremont, der sich aber nicht daran kehrte –

und bald danach erfuhr er, dass die vereinigten Stämme uneins geworden

waren und sich zerstreut hatten.

Fremont sollte

nur bis zum South Pass vorstoßen, der Grenze zu Oregon, das keineswegs

dem heutigen Staat dieses Namens entsprach, sondern beträchtliche

Randgebiete der angrenzenden späteren Staaten mit einschloss. Aber das

reichte ihm nicht, und so zog die Expedition entlang der Wind River

Berge nach Norden, von denen Preuss bemerkte, er habe in Europa nie

etwas ähnlich Schönes erlebt. Einen Berg, von dem er annahm, er sei der

höchste im Felsengebirge, bestieg Fremont und hisste oben mit heroischer

Gebärde das Sternenbanner; der Pik trägt nun seinen Namen, er war bei

weitem niedriger, als er dachte.

Am 18. August

wurde der Rückmarsch nach Osten angetreten. Als Fremont, Preuss und

andere auf dem reißenden Sweetwater das neuartige Schlauchboot, das die

Expedition mitführte, ausprobieren wollten, erlitten sie im ersten

Canyon Schiffbruch und mussten die 500 Fuß hohen Canyon-Wände

erklettern. Nach diesem Abenteuer langte die Expedition wohlbehalten in

St. Louis an. Wissenschaftlich hatte sie wenig Erfolg gebracht. Die

Karte, die Preuss anfertigte, war von begrenztem Wert für Emigranten,

weil sie Wasserstellen usw. anzeigte, allerdings nur bis zum South Pass.

Wichtiger war, dass Fremont durch seinen Bericht über Nacht zum Held des

Tages und so der Urheber des Oregon-Fiebers von 1843 wurde, wie es sich

Benton erhofft hatte.

In diesem Jahr

1843 wurde Fremont beauftragt, genaue Vermessungen in den Bergen

vorzunehmen. 39 Mann, vor allem französische Voyageurs, bildeten diesmal

die Begleitmannschaft. Der bedeutende irische Westmann, Indianeragent

und Forscher Thomas Fitzpatrick (ca. 1799–1854) wurde als Führer

angestellt. Preuss als Wissenschaftler sollte Arten sammeln, bei den

astronomischen Beobachtungen helfen, für die zerbrechlichen Instrumente

– Sextanten, Thermometer, Barometer, Kompass etc. – sorgen und

topographische Skizzen anfertigen. Ein Schlauchboot gehörte ebenso zur

Ausrüstung wie eine kleine Haubitze, für die der preußische Artillerist

Ludwig Zindel zuständig war. Preuss mochte den ehemaligen Feldwebel

nicht. Als Botaniker begleitete der Deutsche Lüders die Expedition, der

später in Washington von Indianern getötet wurde.

Fremont konnte

kaum fassen, welche tiefgreifende Änderung im Überlandverkehr ein Jahr

bewirkt hatte. 1843 war das Jahr der »Great Emigration« nach Oregon, der

Oregon Trail war von tausenden von Fahrspuren zerfurcht. Während

Fitzpatrick den Haupttrupp mit den Karren zum Sweetwater brachte, ritten

Fremont und dreizehn andere in die Berge und folgten den Wagenspuren

über den South Pass zum Green River. Von dort ging es über die Soda

Springs und am Bärenfluss entlang zum Großen Salzsee, den die Forscher

nach drei Wochen erreichten. Fremont, Preuss, Kit Carson, der auch

wieder mit dabei war, und drei andere ruderten mit dem Schlauchboot zur

Insel mitten im See, die vor ihnen nur Bridger betreten hatte. Fremonts

Bericht über das Land veranlasste später die Mormonen, hierher zu

ziehen.

In Fort Hall

stieß Fremonts Gruppe wieder zum Haupt-Tross. Von dort ging es weiter

zum Ende des Oregon Trails. An den »Dalles«, wo die Einwanderer eine

Zeltstadt erbaut hatten, ließ Fremont die meisten Leute unter Carsons

Obhut zurück. Mit sieben Mann, unter ihnen Preuss, fuhr er im Kanu

stromab nach Vancouver, wo er den bedeutenden Pionier John McLoughlin

(1784–1857), den »Vater von Oregon«, traf. Das Gebiet stand damals noch

unter britischer Oberhoheit, aber McLoughlin unterstützte die

amerikanischen Immigranten aus Mitteln der Hudson Bay Company, als deren

Agent in Oregon er tätig war. Fremonts Bericht über Oregon wurde von den

hereinströmenden Siedlern als Führer hergenommen, das »Oregon-Fieber«

dauerte noch ein Jahrzehnt lang an.

Zwar hatte

Fremont seinen Auftrag ausgeführt, aber ihn dürstete nach weiteren

Forschungen. Er ließ alle Karren zurück und verlor sich mit seinen

Männern südwärts in den Bergen. Fremont fasste den Plan, nach

Kalifornien vorzustoßen. Der Übergang über das Gebirge im tiefsten

Winter wurde eine unglaubliche Strapaze. Am 20. Februar 1844 gelangte

die Gruppe an die über 3000 Meter hohe Passhöhe. Aber damit waren die

Mühsale nicht vorbei. Fremont stürzte in einen eiskalten Bach, aus dem

ihn Carson rettete. Zwei Männer wurden wahnsinnig, und Preuss verirrte

sich, verzehrte Ameisen, weil er weder Nahrung noch ein Gewehr bei sich

hatte – sie schmeckten säuerlich, und wurde schließlich von den anderen

wieder gefunden. Bald danach erreichten die Forscher endlich Sutters

Ranch in Kalifornien und waren gerettet.

Nach kurzer Rast

bei dem gastfreundlichen Schweizer Einwanderer Johann August Sutter

(1803–1880) machten sich die Männer zum Spanish Trail auf, auf den sie

am 18. April stießen. Fremonts Bericht über Kalifornien bewog noch vor

den Goldfunden viele Siedler, hierher zu ziehen. In der Folgezeit kam es

zu Kämpfen mit Ute-Indianern, die einen Mann töteten. Es ging weiter zum

Utah-See und von dort quer durch das nördliche Utah nach Colorado und

zum Platte und wieder nach Süden nach Colorado, wo die Forscher nur

knapp einem Indianerkrieg entgingen. Am 1. Juli erreichten sie Bent’s

Fort, wo Carson zurückblieb. Fremont ritt mit den übrigen weiter nach

St. Louis, stieß auf Arapaho und Pawnee, die zur Schlacht bereit waren,

und verlor im Hochwasser des Kansas wieder alle gesammelten Materialien.

Am 6. August trafen die Forscher in St. Louis ein.

Fremont hat der

Westwanderung starke Impulse gegeben. 1846 wurde Oregon an die USA

angeschlossen. Zwar wiesen Fremonts Berichte viele Irrtümer auf, aber er

war als Abenteurer wie Wissenschaftler eine Autorität und galt als

Symbol des westwärts drängenden Amerika. Preuss verfertigte aufgrund der

Expedition die bedeutendste Karte des Jahrzehnts, die noch bis zum

Bürgerkrieg von überragender Bedeutung blieb. Preuss verfügte über die

modernsten Kenntnisse der Landvermessung und Kartographie. Seine

»Geographische Denkschrift« (1847) gehört zu den »topographischen

Meilensteinen« der amerikanischen Geschichte. 1846 veröffentlichte

Preuss eine weitere wichtige Karte, die für Auswanderer bestimmt und

unter ihnen weit verbreitet war. Von der Mündung des Kansas in den

Missouri bis zur Mündung des Walla Walla in den Columbia waren die

Entfernungen von Westport Landing eingetragen; auch Bemerkungen über

Wild, Gras, Wasser, meteorologische Charakteristiken und über die

Indianer fehlten nicht. Mit dieser Karte haben Preuss und Fremont

Wesentliches zur Erschließung des Westens beigetragen.

1848 erweiterte

Preuss die Karte mit Eintragungen nach Berichten anderer Forscher. Sie

zeigte zum ersten Mal klar die Beziehungen der einzelnen Becken, Flüsse

und Gebirge. Doch litt die Genauigkeit etwas wegen der Größe des

kartographierten Gebietes.

Kein anderer

Forscher war so populär wie Fremont, der auch von Humboldt gelobt und

zitiert wurde. Als er 1846 erneut auf Forschungsfahrt gesandt wurde,

blieb Preuss daheim, und so entging ihm das Abenteuer der

Bärenflaggen-Revolte, im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Mexiko, in die

Fremont verwickelt wurde.

Wenige Jahre

danach begann der Streit um die Verlegung einer Pazifik-Bahn, der zu den

zahlreichen Expeditionen in den fünfziger Jahren führte. Benton, der die

Interessen von St. Louis vertrat und gegen St. Joe und Springfield im

eigenen Staat verteidigte, hoffte auf eine Strecke, die ihren

Ausgangspunkt in St. Louis nahm und nach San Francisco führte. Schon

1848 überredete er drei Geschäftsleute, die Erforschung der Möglichkeit

dieser Route zu finanzieren. Natürlich sollte Fremont die Expedition

leiten, was ihm sehr gelegen kam, da gegen ihn ein Verfahren wegen

Befehlsübertretung im Gange war und er so seine »befleckte Ehre«

wiederherstellen konnte.

Im Oktober 1848

scharte Fremont in Westport seine Leute um sich, während Benton sein

Unternehmen im Senat verteidigte. 35 Mann sollten ihn begleiten, unter

ihnen Preuss und ein anderer Deutscher, der Botaniker Friedrich

Creuzefeld. Ferner gehörten die Topographen, Naturforscher,

Naturaliensammler und Künstler bzw. Maler Benjamin (geb. 1818) und

Richard (1821–1853) Kern, zwei Brüder von Schweizer Herkunft, zu der

Mannschaft.

Fremont sollte

dem 38. Breitengrad folgen und hoffte, in der Nähe des Cochetopa-Passes

einen neuen Pass über die Wasserscheide zu finden. Zwar wurde er von

Fitzpatrick, den er am Arkansas traf, vor dem hereinbrechenden Winter

gewarnt, der diesmal besonders hart werden sollte, aber er achtete nicht

darauf und engagierte »Old Bill« Williams (1787–1849) als Führer, einen

bekannten, wenn auch recht fragwürdigen Trapper und Führer in den

Bergen, wo manche Fluss- oder Bergnamen an ihn erinnern.

Als die

Gesellschaft jenseits der Sangre de Cristo-Berge im San Luis Tal

eintraf, war es Dezember geworden, der heftige Schneefälle und bittere

Kälte bescherte. Williams wollte die Berge im Süden umgehen, Fremont

aber sie wider alle Vernunft überschreiten. Auf der Pool Table Mesa

jenseits des Bill-Williams-Passes in den San Juan Bergen ernteten die

Männer dann den Preis für Fremonts Sturheit; ein Schneesturm nagelte sie

am 17. Dezember in rund 4000 Meter Höhe fest. Ein Maultier nach dem

anderen erfror. Williams verfiel in Apathie, und Fremont, selbst fast

verzweifelt, beschloss umzukehren. Tatsächlich erreichten die Männer

wieder den Fuß der Berge. Von hier sandte Fremont Ende Dezember vier der

kräftigsten nach Taos um Vorräte. Es gingen Williams, King, Brackenridge

und Creuzefeld.

Sechzehn Tage

später hatte Fremont noch nichts von den vieren gehört und beschloss

nun, selber Hilfe zu holen. Den Westmann Alexis Godey (1818–1889) nahm

er als Führer mit. Das Lager blieb unter der Obhut von Lorenzo

Vincenthaler, der wohl deutscher Herkunft war. Er sollte mit der

Ausrüstung und den Männern nachkommen. Die Expedition endete in einer

Tragödie. Eine Reihe von Männern erfror, die Gesellschaft brach

auseinander, Vincenthaler sammelte die Stärksten um sich und beschloss,

auf Fremont zu warten. Die anderen, darunter die Kerns, C. C. Taplin,

Andrews, Cathcart, McGehee und der Deutsche Stepperfeldt gingen langsam

weiter. Creuzefeld und seine Gefährten waren nahe am Verhungern. Henry

King starb und wurde, wie es das Gerücht später wissen wollte, von den

anderen verzehrt. Schließlich rettete sie Fremont, der mit Hilfe von

Ute-Indianern zusammen mit Godey zu einer Niederlassung gelangte. Godey

kehrte mit einer Rettungsmannschaft sofort zurück, während Fremont

völlig erschöpft weiter nach Taos zog. Der Rest von seinen Leuten wurde

von Godey vor dem Verhungern bewahrt. Zehn Männer waren bei diesem

Unglücksfall, der zu den schwersten in der Geschichte der amerikanischen

Forschung zählt, ums Leben gekommen. Die Vorwürfe des Kannibalismus und

Vincenthalers opportunistisches Verhalten machten alles noch schlimmer,

und Fremont setzte dem die Krone auf, indem er seine Leute in Taos sich

selbst überließ und nach Kalifornien reiste. Als Williams und Benjamin

Kern nach verlassenen Vorräten Fremonts suchten, wurden sie von

Ute-Indianern getötet – Williams, weil er den Stamm mehrfach betrogen

hatte, und Kern als sein Begleiter gleich mit. Die anderen Männer

schlugen sich nach Osten durch.

Fremont hatte

weder etwas an Popularität noch an Optimismus eingebüßt. Er leistete

seinem Vaterland noch manch anderen Dienst. 1856 wurde er als

Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei aufgestellt, im

Bürgerkrieg brachte er es zum General, und von 1878 bis 1883 war er

Gouverneur in Arizona. 1890 starb der alte »Pfadfinder« in New York. –

Nachdem Mexikos

nördliche Provinzen – Arizona, Neu Mexiko und Kalifornien – an die USA

gefallen waren, gab es für die topographischen Offiziere wieder Arbeit

bei der Vermessung der neuen Grenzen. Der Leiter des Unternehmens war

William Emory (1811–1887) aus Maryland, der Fremont an Popularität nur

wenig nachstand. Man nannte ihn den »kühnen Emory«, weil er als fest,

ernst und entschlossen galt. Von ihm stammt der erste amerikanische

Bericht über die Apachen.

Bei den

Vermessungsarbeiten, die sich als sehr schwierig gestalteten, wurde

Emory von fähigen Assistenten unterstützt. Leutnant Nathaniel Michler,

der später, wie schon dargestellt, Forschungen in Texas unternahm, und

der deutsche Botaniker, Geologe und Zeichner Arthur Schott (1814–1875)

aus Stuttgart nahmen ihm große Teile seiner Arbeit ab. Die Vermessungen

begannen 1851, aber erst zwei Jahre später, nach zahlreichen

Schwierigkeiten und Streitereien mit den mexikanischen Behörden, konnten

sie beendet werden.

1853 kauften die

Amerikaner Mexiko weitere Grenzgebiete im Gadsden-Vertrag ab, und Emory

wurde im August des nächsten Jahres wiederum mit den Vermessungsarbeiten

betraut. Er selbst führte einen Trupp an, einen zweiten Leutnant

Michler, zu dessen Leuten auch Schott gehörte. Wissenschaftlich brachte

die Expedition eine Fülle von Erkenntnissen, manche geologischen

Theorien Schotts sind noch heute nicht vollständig überholt. Die

Pflanzen- und Tierexemplare, die Schott und die anderen Forscher

gesammelt hatten, wurden von dem Biologen John Torrey (1796–1873)

geordnet und klassifiziert, der damals das bis zu dieser Zeit größte

Wissen über die amerikanische Pflanzenwelt zusammentragen konnte.

Wichtig waren

auch die Zeichnungen. Schott, dessen Bilder einen gewissen Humor

erkennen lassen, vergrößerte mit Zeichnungen von verschiedenen

Indianerstämmen den Informationsgehalt der Berichte. Durch seine Skizzen

von dem Verlauf der Grenzlinie zeichnete sich der Wiener John Weyss

(1820-1903) aus, der an den Messungen teilnahm.

Die systematische

Erforschung des Südwestens und Nordwestens erfolgte in den nächsten

Jahren. Es war die Zeit, in der die Frage nach einer Eisenbahnlinie, die

beide Weltmeere verbinden sollte, immer häufiger gestellt wurde. Das

topographische Korps übernahm die Aufgabe, die günstigsten Routen durch

die Berge ausfindig zu machen und zu vermessen und dabei das Land zu

erforschen.

Alle diese

Offiziere, die nun nach Westen zogen, hatten Deutsche in ihrer

Begleitung. Zur Truppe von Captain John W. Gunnison (geb. 1812), der

zwischen dem 38. und 39. Breitengrad die Möglichkeiten einer

Pazifik-Bahn erkunden sollte, gehörten der Topograph Richard Kern, der,

wie erwähnt, Deutsch-Schweizer Herkunft war, der Deutsche Creuzefeld –

jener Botaniker, der Fremonts tragische Expedition mitgemacht und

überlebt hatte – und Jacob Schiel (1813-nach 1860), ein Geologe, der in

Heidelberg studiert hatte und Gunnison als Arzt und Wissenschaftler

begleitete. Gunnisons Expedition endete unglücklich, am Sevier-Fluss

wurde sie am Morgen des 26. Oktober 1853 von Ute-Indianern überfallen,

und Gunnison, Kern, Creuzefeld und fünf andere wurden getötet und

verstümmelt. Nach Gunnisons Tod übernahm sein Assistent, Leutnant

Beckwith, 1854 die Vermessungsarbeiten am 41. Breitengrad. Er hatte den

Deutschen Friedrich W. von Egloffstein (1824–1885) in seiner Begleitung,

der aus einer Seitenlinie des alten fränkischen Adelsgeschlechtes der

Egloffsteins stammte und um 1846 oder 1850 nach New York gekommen war,

wo er an neuen Gravierungsmethoden arbeitete. Erst in New Orleans, dann

in St. Louis betätigte er sich als Zeichner, Maler und später als

Landvermesser. Als er sich Beckwith als Zeichner, Topograph und

Bildstecher anschloss, war er 30 Jahre alt.

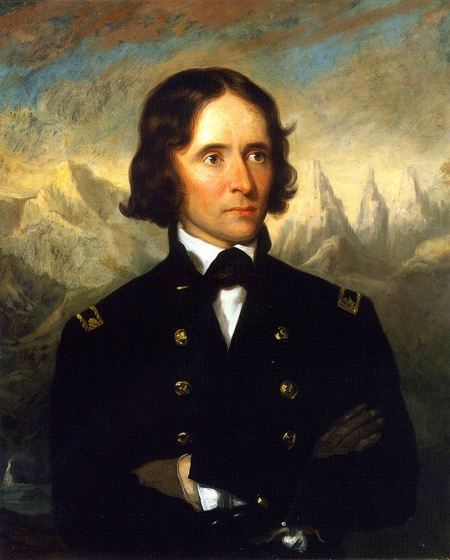

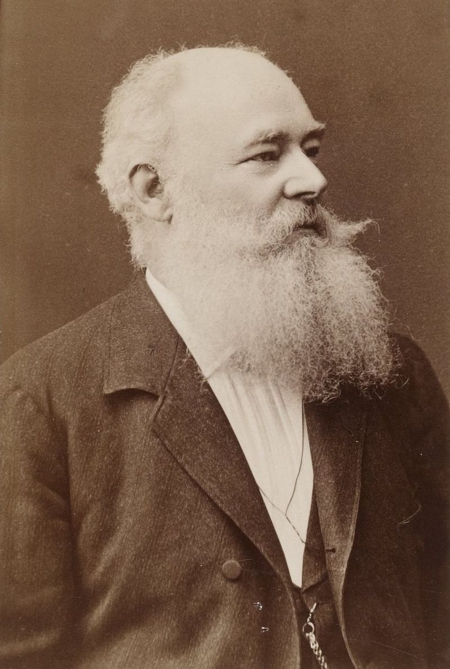

Friedrich W. von Egloffstein

Auch Kalifornien wurde Ziel der Forschungen im Jahre 1853. Hier sollte

Leutnant Robert S. Williamson (1825–1882) die Möglichkeiten der

Schienenverlegung prüfen. Zu seinen Leuten gehörte Charles Preuss, der

mit Alexis Godey wertvolle Dienste leisten konnte, weil beide die Pässe

wiederfinden konnten, die sie ein Jahrzehnt zuvor mit Fremont passiert

hatten. Die erfolgreichste Expedition während der

Eisenbahnvermessungsarbeiten fand am 35. Breitengrad statt. Der Leiter

war Leutnant Amiel W. Whipple (1816–1863), der unter Emory das Valley of

Mexico neu vermessen hatte, das schon früher von Humboldt mit

Instrumenten vermessen worden war, die die Amerikaner als Sieger in

Mexico City gefunden hatten. Eine Eisenbahnlinie in dem Gebiet, das man

Whipple zugeteilt hatte, war besonders wichtig, weil sie den Interessen

mehrerer Eisenbahnförderer gleichzeitig diente.

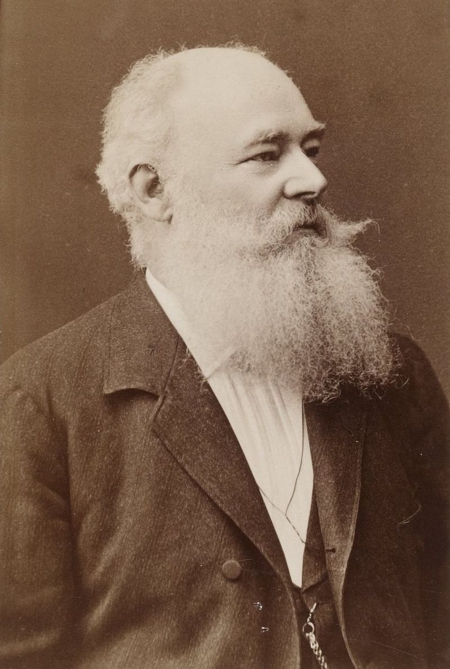

Im Juli 1853

brach Whipple in Fort Smith in Arkansas auf. Unter seinen Leuten waren

namhafte Wissenschaftler wie der deutsche Naturforscher, Künstler und

Schriftsteller Heinrich B. Möllhausen. Dieser war nach seinen Abenteuern

als Reisebegleiter Herzog Pauls, wie früher dargestellt, im Januar 1853

wieder in Deutschland eingetroffen und hatte sich nach Berlin begeben.

Hier kam er in engen Kontakt mit Alexander von Humboldt, dessen

Freundschaft er sich erwarb, und lernte auch Carolina Alexandra Seifert,

die Tochter des Haushälters und Freundes von Humboldt, kennen und

lieben, die er später heiratete. Wenige Monate nach seiner Rückkehr

sandte ihn Humboldt mit einem Empfehlungsschreiben an Kriegsminister

Jefferson Davis (1808–1889) wieder nach Amerika, wo er im Mai 1853

eintraf und vom Smithsonian Institut der Expedition Whipple als

Topograph und Naturforscher beigegeben wurde.

Balduin Möllhausen

Am 14. Juli brach Whipple auf und zog am Canadian

entlang nach Westen. In Albuquerque wurde ihm und seinen Leuten ein

begeisterter Empfang bereitet. In der ersten Zeitung Neu Mexikos, dem

»Amigo del Pais«, die hier erschien, wurden die Namen aller Forscher

erwähnt. Möllhausen berichtete später, dass schon zahlreiche Deutsche in

dieser Stadt lebten. Unter großen Strapazen gelangten die Forscher zum

Colorado. Hier engagierte Whipple einen Mohave-Häuptling als Führer,

Irateba (Iretaba, ca. 1814–1878), der sich den Weißen gegenüber sehr

freundlich erwies. Die Mohaven halfen der Expedition, den Colorado an

den sogenannten »Nadeln« zu überqueren. Von dort ging es über den Mohave

Fluss zur Mormon Wagon Road, einem Zweig des Spanish Trails. Hier

schloss Whipple die Vermessungsarbeiten ab. Sein späterer Bericht

zeichnete sich durch Objektivität aus. Die von ihm gefundene

Eisenbahnroute erwies sich als kostspieliger als die anderen, fand aber

größte Beachtung.

Mittlerweile

waren auch im Nordwesten Expeditionen unterwegs. Verschiedene Offiziere

erschlossen weite neue Gebiete. Zu ihnen gehörte Isaac I. Stevens

(1818–1862), eine Persönlichkeit, die schon zu Lebzeiten umstritten war,

ein intelligenter Mann, dessen vielfach wahrscheinlich ehrliche und

humane Absichten durch seine Arroganz und Rechthaberei zunichte gemacht

wurden. Seine Forschungen im Nordwesten machten ihn bekannt. Unter

seinen Leuten befand sich neben Botanikern und Topographen auch ein

einfacher Soldat der Kompanie K im 4. Infanterie-Regiment, der als

Zeichner und Dolmetscher fungierte. Es handelte sich um den Tilsiter

Gustav Sohon (1825–1903), der eine ausgezeichnete Schulausbildung

genossen hatte und 1842 im Alter von 17 Jahren nach Amerika gegangen

war, um dem Militärdienst zu entgehen. Da sich ihm aber in der Neuen

Welt nichts Besseres bot, trat er hier in die Armee ein. In Fort

Steilacoom lernte er den Offizier John Mullan (1830–1909) kennen, der

wie Stevens weite Gebiete im Nordwesten erforschte und sich Sohons

annahm – bald verband beide eine enge Freundschaft.

Stevens führte

seinen Trupp nach Fort Union und sandte von dort eine Abteilung ins

Bitterroot-Tal, wo sie ein Depot unter den Flachkopf-Indianern

einrichten sollte. Sohon befand sich bei dieser Gruppe und benützte die

Gelegenheit, mit den Indianern Freundschaft zu schließen und ihre

Dialekte zu erlernen. Damit wurde er der offizielle Dolmetscher der

Expedition, für die er auch die Zeichnungen von Landschaft und Indianern

anfertigte. Vor allem seine Portraits der Flachkopf-Häuptlinge von 1854

stellen hervorragende Dokumente der amerikanischen Geschichte dar.

Außerdem waren Sohon die verschiedenen Instrumente anvertraut.

Im Jahre 1853

wurde das Territorium Washington mit der Hauptstadt Olympia organisiert.

Stevens wurde zum Gouverneur bestellt und betrachtete es als seine

vornehmliche Aufgabe, die von zunehmender Unruhe erfassten Indianer zu

befrieden. Nachdem der Nordwesten an die Vereinigten Staaten gefallen

war und sich die Engländer zurückgezogen hatten, schwand mit dem

Einfluss McLoughlins und der Hudson Bay Company auch das Vertrauen der

Indianer zu den Weißen. Das Massaker, dem 1847 der Missionar Marcus

Whitman (1802–1847) und andere zum Opfer fielen, war der erste größere

Zwischenfall; nach der Organisierung des Territoriums Oregon (1849) kam

es wegen Goldfunden 1852 und wegen des immer größer werdenden Zustroms

von Siedlern bald zu handfesten Kämpfen im Nordwesten. Stevens Plan war

gut gemeint, aber ungeschickt in der Ausführung. Allerdings wurde ihm

sein Vorhaben nicht gerade erleichtert, weil der Kommandeur im

Department of the Pacific, der alte General Wool, der uns eben begegnet

ist, der in den Siedlern die Hauptschuldigen an den Indianerkriegen

erkannte, gegen ihn und seine Maßnahmen eingestellt war.

Zunächst

verhandelte Stevens Weihnachten 1854 mit den Indianern am Puget Sound,

deren hervorragender Führer der Nisqualli-Chief Leshi (gehenkt 1858)

war. Zwar brachte Stevens einen Landabtretungsvertrag zustande, aber er

weckte das Misstrauen der Indianer, die sich hintergangen fühlten. Leshi

hatte gar nicht unterschrieben. Inzwischen hatte Stevens weiter im

Landesinneren an der Stelle, an der heute die Stadt Walla Walla steht,

zusammen mit dem Indianeragenten Joel Palmer (1810–1881) eine große

Versammlung anberaumt. Das Treffen entfaltete sich zu einem der

farbenprächtigsten und glanzvollsten Councils in der Geschichte

Amerikas. Sohon hatte die einmalige Gelegenheit, an der Ratsversammlung

teilnehmen zu können. So lernte er die damals bedeutendsten Häuptlinge

im Nordwesten kennen. Es erschienen die Nez Percé, geführt von dem

unaufrichtigen, weißenfreundlichen Lawyer (1796–1876) sowie den

Häuptlingen Timothy und Joseph dem Älteren – Taweet-Tueka-kas, dem

»Ältesten Grizzly« (ca. 1790–1871). Der junge Weyatenatemany kam mit den

Cayuse, Wenapsnoot mit den Umatilla, Peu-peu-mox-mox, die »Gelbe

Schlange« (gefallen 1855), mit den Walla Walla, und schließlich trafen

die mächtigen Yakima unter den Brüdern Owhi (gehenkt 1858) und Kamaiakan

(ca. 1899–1877) ein, die mit der festen Absicht geritten kamen, jeden

Landverkauf zu verhindern. Sohon malte Bilder von der Ratsversammlung,

die von Mai bis Juni 1855 dauerte, aber wichtiger noch war seine

Tätigkeit als Dolmetscher. Er trug so seinen Teil dazu bei, dass die

Indianer schließlich 60.000 Quadratmeilen Landes für 10 Cents pro acre

verkauften, eine Summe, die der Kongress später als zu hoch bezeichnete.

Während Joseph und Kamaiakan beredt für ihr Land eintraten, gaben die

anderen Stämme bald nach, aber nach Ansicht mancher Beobachter nur, um

Timothys und Lawyers Nez Percé los zu sein, die Weißen in Sicherheit zu

wiegen und sich auf den Krieg vorzubereiten. Stevens merkte davon

nichts; im Oktober schloss er mit den Schwarzfüßen einen guten Frieden;

als er zurückkehrte, stand der ganze Nordwesten von Kalifornien bis

Kanada in Flammen.

Noch vor

Abschluss des Vertrages füllte sich das Land mit Goldsuchern und

Siedlern, die den Indianern Pferde und Vorräte stahlen. Verärgert

darüber und über die Methoden, mit denen der Vertrag zustande gekommen

war, organisierten sie den Widerstand. Hatte Kamaiakan lange Zeit

freundschaftliche Beziehungen zu den Weißen gepflegt und stets den

Frieden bewahrt, so stellte er sich nun mit 55 Jahren an die Spitze der

Erhebung, um alle Weißen zu vertreiben. Die Kämpfe im Nordwesten sind

wenig bekannt geworden, man zählt sie nicht zu den »klassischen«

Indianerkriegen. Über Jahre zog sich der Aufstand hin, mehrere Siege

hatte Kamaiakan zu verzeichnen, aber schließlich wurde er 1858 von

Oberst George Wright (gest. 1865) in zwei Schlachten besiegt, und Wright

diktierte den Frieden. Kamaiakan entkam nach Kanada und lebte noch bis

1877 oder 1880.

Auch im südlichen

Oregon brachen 1855 Kämpfe aus, als sich die Indianer am Rogue River

erhoben. Leshi bereitete inzwischen einen Angriff auf Seattle vor, der

am 26. Januar 1856 erfolgte, aber keine großen Ergebnisse zeitigte.

Seattle war übrigens eine Gründung des Deutschamerikaners Heinrich L.

Yesler (1810–1892), eines der besten Freunde, den die Indianer jener

Gegenden hatten, der sie besonders in den 1860er Jahren vor viel Unheil

bewahrte. Vor allem mit dem berühmten Duwamish-Häuptling Seattle (ca.

1786 oder 1788–1866), dessen angebliche Rede die Natur- und

Umweltschützer bis heute begeistert, verband ihn eine enge Freundschaft,

und nach ihm ist auch die Hauptstadt des Staates Washington Seattle

benannt.

Bis zum Sommer

1856 gelang es der Armee, die Indianer am Puget Sound zu befrieden. In

diesen Kämpfen sammelte ein junger deutscher Offizier seine ersten

Erfahrungen mit den Indianern. Geboren wurde August Valentin Kautz 1828

in Ispringen in Baden. Im selben Jahr wanderte die Familie nach Amerika

aus, ließ sich in Baltimore nieder, zog aber später nach Ohio, wo der

Vater den Weinbau einführte. Der junge Kautz – sein Bruder Albert

(1839–1907) brachte es zum Admiral – besuchte die Schule in Georgetown,

meldete sich dann freiwillig für den Krieg gegen Mexiko und wurde nach

der Rückkehr 1848 in die Militärakademie West Point aufgenommen, an der

er 1852 graduierte. Nach Vancouver beordert, stieg er im 4.

Infanterie-Regiment zum Oberleutnant auf. Als die Kämpfe ausbrachen,

verbrachte er mit seiner Abteilung die meiste Zeit im Felde. In einer

Schlacht mit Indianern vom Rogue River wurde er am 25. Oktober 1855

verwundet. Nach seiner Genesung wurde er gegen die Puget-Sound-Indianer

eingesetzt. Anfang März 1856 war er mit einer Abteilung Regulärer

unterwegs, um einen Weg vom Puyallup River zur Muckleshoot Prärie zu

erkunden. In der Nähe des White River stieß er auf Indianer, griff sie

an und verschanzte sich dann hinter einem Haufen Treibholz, um auf

Entsatz zu warten. Als dieser eintraf, wurde die Schlacht auf die andere

Seite des Flusses auf die Muckleshoot Prärie getragen; Kautz ließ zum

Angriff blasen und schlug die Indianer in die Flucht. Über hundert

Reguläre nahmen an dem Kampf teil, einer wurde getötet, neun erlitten

Verletzungen, unter ihnen Kautz.

Bald danach

ergaben sich Leshi und Quiemuth, der andere bedeutende Häuptling in

diesen Kämpfen. Beide kamen auf tragische Weise ums Leben. Quiemuth

wurde von einem Siedler im Amtsraum von Stevens ermordet. Und Stevens

gelang es mit niederträchtigen Mitteln, Lug und Betrug, Bestechung,

unter Umgehung von Recht und Gesetz und gegen den Protest verschiedener

weißer Persönlichkeiten, Leshi an den Galgen zu bringen (1858). So

endete auch der Häuptling, der nach Kautz’ späteren Aufzeichnungen der

intelligenteste und humanste in dem Krieg gewesen war, durch Verrat.

Stevens wurde bald danach abgelöst und fand seinen Tod 1862 im

Bürgerkrieg. Fast 150 Jahre nach seiner Hinrichtung wurde Leshi von

einem eigens für ihn eingerichteten Sondergericht zum Jubel seines

Stammes im Dezember 2004 rehabilitiert.

Im Jahre 1857 war

Kautz in Fort Steilacoom stationiert. Von hier brach er in diesem Jahr

mit zwei Soldaten, einem Zivilisten und dem Nisqualli-Führer

Wah-pow-e-ty auf, um den Gipfel des Mount Rainier zu erklimmen. Damit

war Kautz der erste, der den Versuch einer Besteigung dieses Berges

unternahm. Allerdings mussten die Männer in 12.000 Fuß Höhe umkehren,

weil sich das Wetter verschlechterte. Heute erinnert im Mount Rainier

Nationalpark der Kautz-Creek, der in herrlichen Kaskaden vom

Kautz-Gletscher herabspringt, an das Abenteuer des jungen Offiziers, der

im selben Jahr noch wegen seiner Tapferkeit von der Armeeführung

belobigt wurde.

Mit den

Forschungs- und Vermessungsarbeiten war zwar das Problem nicht

beseitigt, wo nun die Pazifik-Bahn gebaut werden sollte, aber für die

Erforschung und Erschließung des Kontinentes war Gewaltiges geleistet

worden. Die Bedeutung der Deutschen bei dieser Arbeit war enorm. Baron

Egloffstein malte die ausgezeichneten Illustrationen von Utah für

Beckwith' Bericht und half bei der Zeichnung der Landkarte des

topographischen Offiziers Gouverneur K. Warren (1830–1882), eines der

späteren Helden in der Bürgerkriegsschlacht von Gettysburg 1863. Sie war

das bedeutendste Werk des Pacific Railroad Reports, da sie alle

Erkenntnisse der letzten Jahre über den Westen zusammenfasste (1859).

Zwar lieferte sie keine genauen Details, aber den um diese Zeit so

wichtigen Überblick über die westlichen Gebiete. Whipple hatte das

letzte Geheimnis des Großen Beckens gelöst, auch vom Nordwesten hatte

man nun verhältnismäßig klare Vorstellungen. Trotz mancher Irrtümer

bildete Warrens Karte einen Meilenstein.

Eines der besten

Bücher über den Westen schrieb Jacob Schiel, jener aus der Gegend von

Bingen stammende Geologe, der dem Massaker entkommen war, dem Gunnison

und Creuzefeld zum Opfer gefallen waren. Er besaß einen untrüglichen

Sinn für das Wesentliche und für die Strömungen, die damals die

Vereinigten Staaten beeinflussten. In Schaffhausen erschien 1859 sein

Buch »Reise durch die Felsengebirge und die Humboldtgebirge nach dem

Stillen Ozean«, das die Bildung und den feinen Charakter des Mannes

ausweist. Schiel prophezeite schon damals die Ausrottung der Büffel und

erkannte das dadurch bedingte Ende der Indianer. Sein Werk wurde ins

Englische übersetzt und in den Vereinigten Staaten dreimal aufgelegt.

Charles Preuss,

der mit seinen Karten zur Erschließung des Westens einen wesentlichen

Beitrag geleistet hatte, den es immer wieder in den Westen getrieben

hatte, obwohl er ihn hasste, lieferte als seinen letzten Beitrag zur

Kenntnis des Westens eine Karte von Kalifornien und beging bald danach

Selbstmord - man vermutete später Weltschmerz, aber vielleicht war es

auch seine Abneigung bzgl. des Westens, für dessen Erschließung er so

viel persönliche Opfer gebracht hatte.

Die Indianer und

ihre Gewohnheiten, Mythen und Traditionen fanden – außer bei den Brüdern

Kern - nur bei Whipple und Stevens Beachtung. Whipples Spracheinteilung

der Stämme ist noch heute von Wert. Möllhausen illustrierte den Bericht

mit Schnitten und Zeichnungen. Whipple war allerdings nicht immer

zufrieden, da Möllhausen teilweise nicht wahrheitsgetreu zeichnete. Zum

Beispiel schilderte Whipple die Navaho-Krieger als feurige Reiter –

gezeichnet wurden sie von dem »schrulligen Deutschen« mit halb

geschlossenen Augen, müde über ihre ermatteten Gäule gebeugt. Dagegen

lobte Whipple die akkurate Wiedergabe einer Navaho-Decke. Die besten

Zeichnungen allerdings stammten von Baron Egloffstein.

Nach 1855 ließen

das Ansehen des topographischen Korps und sein Einfluss nach. Ähnliche

Institutionen wurden gegründet. Aber als 1857 ein Krieg mit den Mormonen

in Utah drohte, griff man noch einmal auf das Korps zurück. Zwar brach

der Krieg dann doch aus, bevor die Expedition Klarheit über die

topographischen Verhältnisse gebracht hatte, und die amerikanische Armee

wurde wegen ihrer Unkenntnis des Landes von den Mormonen zum Frieden

gezwungen, aber nun war die Forschung organisiert und konnte über die

Bühne gehen. Zum Hintergrund: Die Religionsgemeinschaft der Mormonen,

gegründet 1830 von Joseph Smith (1805–1844), musste sich Verfolgungen

entziehen – Smith war von einer aufgebrachten Menge ermordet worden –

und emigrierte in verschiedenen Schüben in den späteren Staat Utah; die

ersten 148 kamen 1847 an den Großen Salzsee, wo sie Salt Lake City

gründeten; tausende folgten in den nächsten Jahren. Ihr Führer war ihr

außerordentlich fähiger Präsident Brigham Young (1801–1877). Als Young

starb, lebten rund 140.000 Mormonen in Utah, und es gab 357 Siedlungen.

Zunächst hatten die Vereinigten Staaten den Exodus unterstützt, aber die

Mormonen verstanden es nicht, die USA auf ihre Seite zu ziehen. 1849

organisierten sie einen selbstständigen Staat, den ›State of the

Deseret‹, mit eigener Verwaltung und Verfassung. Dies glaubten die USA

nicht dulden zu dürfen. Der Kongress gründete wie in anderen Fällen ein

Territorium (1850) und ernannte Young zum Gouverneur, stellte ihm aber

gleichzeiitig einen ›Sekretär‹ zur Überwachung an die Seite. Dies führte

zu vielen Schwierigkeiten, die sich hätten vermeiden lassen, wenn sich

die Repräsentanten der USA diplomatischer und konstruktiver verhalten

hätten. 1857 wurde Young abgesetzt und die Regierung sandte 2500 (später

5200) Soldaten unter Major Albert Sidney Johnston (1803–1862) nach Utah,

um die angebliche Rebellion zu unterdrücken. So kam es zu

Feindseligkeiten und Kämpfen, eben dem ›Mormonenkrieg‹, wenn auch der

Widerstand der Mormonen meist passiv war. Johnston, später ein

hervorragender General der Südstaaten im Bürgerkrieg, der leider schon

1862 in der Schlacht von Shiloh fiel, der den Auftrag hatte, die

Mormonen zu zwingen, sich den Gesetzen der USA zu unterwerfen, nahm zwar

Salt Lake City ein, aber er ging mit so großem Geschick vor, dass er die

meisten Schwierigkeiten überwand und es bald zu einem Frieden kam.

Johnston wurde zum General befördert. Nach 1862 erschienen dann noch

kalifornische Freiweillige unter Oberst Patrick E. Connor (1820–1891),

einem späteren General, Pionier und angesehenen, wenn auch

antimormonisch eingestellten Politiker in Utah, zur Überwachung der

Mormonen, und es gab noch viele Konflikte mit den Gesetzen der

Vereinigten Staaten, aber als die Mormonen 1890 die Mehrehe aufgaben,

die bei ihnen allerdings nie die große Rolle gespielt hatte, wie

allgemein geglaubt, wurde Utah nach Ausarbeitung einer neuen Verfassung

1896 als 45. Staat in die USA aufgenommen. Doch nun zurück zum hier zu

behandelnden Forschungszug.

Im Oktober 1857

versammelten sich die Forscher in San Francisco. Oberleutnant Joseph C.

Ives (1828–1868), ein noch junger, doch erfahrener Offizier, hatte den

Befehl. Zu den Gelehrten, die ihn begleiteten, gehörten der Arzt und

Geologe John Strong Newberry (1822–1892), Baron Egloffstein und Ives'

Assistent und Künstler, nämlich Balduin Möllhausen. Dieser war im August

1854 nach Berlin zurückgekehrt, hatte ein halbes Jahr später seine

Carolina geheiratet und war von Humboldt unter die Fittiche genommen

worden. Humboldt erwirkte nicht nur beim preußischen König für ihn die

Stellung eines Kustos der Büchereien in den königlichen Residenzen, so

dass er die Ruhe für seine spätere schriftstellerische Arbeit fand,

sondern zeichnete auch sein späteres Reisewerk mit einem Vorwort aus.

Als Ives’ Expedition begann, reiste Möllhausen dann noch einmal in den

Westen, was nach der Ansicht eines Historikers für den guten Ruf sprach,

den Ives schon damals hatte.

Ives sollte die

strategische Bedeutung des Colorado-Flusses untersuchen. Anfang Dezember

bauten die Forscher an der Mündung des Stromes unter großen

Schwierigkeiten den Heckrad-Dampfer »Explorer«, mit dem Ives den

Colorado bis zur Grenze der Schiffbarkeit befahren wollte. Noch vor ihm

beeilte sich Kapitän Alonzo Johnson, der auf dem Colorado eine

Schiffsverbindung eingerichtet hatte, Ives, den er als Rivalen

betrachtete, mit seinem Dampfer »General Jessup« auszustechen. Früher

hatten die »Nadeln« als Grenze der Schiffbarkeit gegolten; Johnson kam

noch 34 Meilen weiter, aber auf der Rückfahrt erlitt er in seiner großen

Eile Schiffbruch.

Aber Ives erging

es nicht besser. Als er am 11. Januar 1858 von Yuma ablegte, fuhr er

noch in Sichtweite des Forts auf Grund. Wieder flott gemacht, unternahm

der »Explorer« eine halsbrecherische Fahrt den Colorado aufwärts, blieb

zum Vergnügen der zuschauenden Indianer oftmals hängen und wurde durch

und durch geschüttelt. Das Lager wurde am Ufer aufgeschlagen, oft bei

den friedlichen Chemehuevi, die die Weißen freundlich aufnahmen. Hier

erregte vor allem der bärtige Möllhausen Gelächter, der die Kinder

losschickte, Mäuse und Eidechsen zu fangen, weil die Indianer dachten,

er wolle sie verspeisen.

Schließlich

erreichte das Schiff hinter den »Nadeln« das Mohave Tal, wo die Mohaven

lebten, die nicht mehr kriegerisch waren, seitdem Irateba großen

Einfluss hatte. Auch der Oberhäuptling Cairook (gest. 1859) unterstützte

die Forscher. Irateba ging zu Ives’ Freude als Führer mit. Bald danach,

kurz hinter der Stelle, an der Johnson umgedreht war, erreichte auch der

»Explorer« die Grenze der Schiffbarkeit – er rammte sich an einem

Unterwasserfelsen fest und sank.

Um diese Zeit war

der Mormonenkrieg in vollem Gang; die Mormonen versuchten, Mohaven und

Paiute gegen die Forscher aufzuhetzen; aber die Häuptlinge Cairook,

Mesikehota und Irateba und Ives' Geschenke verhinderten

Feindseligkeiten. Ives begann am 23. März 1858 einen Landmarsch, um eine

Verbindung zum alten Mormonen-Trail zu finden. Iratebas Führung war

dabei von großem Wert. Auch zwei der armseligen Hualpai wurden als

Führer angeworben. Die Forscher befanden sich im nordwestlichen Arizona,

in dem Land der mächtigen, geheimnisvollen Canyons. Sie erreichten die

Mündung des Diamond Creek in den Colorado und betraten damit den

Westteil des Grand Canyon. Diese Expedition sollte als erste zu seinem

Grund hinabsteigen. Vorher waren nur der spanische Padre Garcés 1776 und

der amerikanische Westläufer James O. Pattie (ca. 1804–ca.1851) 1826 zu

seinem Grund gelangt.

Ungeheuer

schwierig war der Marsch in diesem wildromantischen Gelände. Irateba

verlor die Lust und kehrte reich beschenkt zurück. Bis zu seinem Tode

1878 blieb er ein fester Freund der Weißen, Ives selbst bezeichnete ihn

als den wertvollsten Indianer, dem er je begegnet sei. Bald nach seiner

Umkehr flohen die Hualpai. Nach zahlreichen Abenteuern stießen die

Forscher auf den Walapai-Trail, der zum versteckten Canyon der Havasupai

in einem Seitenausläufer des Grand Canyon führte. Der Trail wurde bald

so schmal zwischen steiler Felswand und senkrecht abstürzender Schlucht,

dass Ives eine Reihe von Männern, denen schwindlig wurde, zurücklassen

musste. Mit den anderen, unter ihnen Egloffstein, tastete er sich

vorwärts, bis der Pfad zu Ende war und vierzig Fuß tiefer erst

weiterführte. Egloffstein entdeckte eine Holzleiter, die aber, als er

hinabstieg, unter seinem Gewicht zerbrach, so dass er eine Rutschpartie

zum Grunde des Canyon unternahm. Er kam mit heilen Knochen an und

erforschte den Canyon, in dem die Havasupai-Indianer, etwa zweihundert,

in vollständiger Abgeschiedenheit lebten. Von hier, dem Cataract Canyon,

waren es nur sechs Meilen zum Colorado.

Mit einem Seil

kletterte Egloffstein nach zwei Stunden zu seinen Gefährten und kehrte

mit ihnen zu den übrigen Männern zurück. Die Expedition in dem wilden,

zerklüfteten, großartigen Land näherte sich ihrem Ende. Am 25. April

waren die Forscher nördlich der Bill Williams-Berge angelangt, eine

Woche später erreichten sie den Little Colorado. Während eine Gruppe von

hier nach Fort Defiance weiter im Süden zog, marschierte Ives mit den

übrigen, zu denen Egloffstein gehörte, durch die Painted Deserts zu den

Pueblos der Hopi. Von dort wollte er die Wüste in nördlicher Richtung

durchqueren, musste aber bald umkehren und unternahm einen mühseligen

Marsch durch das Land der kriegerischen Navaho. Jeden Tag sahen die

erschöpften Forscher mehr Indianer, die sie beobachteten. Kurz nach

ihrer Ankunft in Fort Defiance am 23. Mai brach der Navaho-Krieg aus,

dem die abgekämpften Männer wahrscheinlich zum Opfer gefallen wären.

Die meisten

Mitglieder der Expedition reisten nach Fort Leavenworth, Ives nach Fort

Yuma. Dann fuhr er mit dem Schiff nach Washington, wo er einen

ausgezeichneten Bericht über die Expedition verfasste, die zu den

bedeutendsten in Amerika im vorigen Jahrhundert zu rechnen ist.

Das geologische

und topographische Bild vom Westen war mehr und mehr vervollkommnet.

Egloffstein erfand ein völlig neues Verfahren für die

Landkartenherstellung, indem er die topographischen Charakteristiken in

Reliefform, wie ein Sandkasten-Modell darstellte. Sein Verfahren

bürgerte sich ein und wird noch heute in verbesserter Form verwendet.

Seine fünfteilige Karte war die erste, die das Land der Canyons und

Plateaus zeigte. Egloffstein nahm am Bürgerkrieg auf Seiten des Nordens

teil und brachte es bis zum Brigadegeneral. Danach wirkte er an der

Weiterentwicklung des Halbtonverfahrens in der Stichtechnik mit. Er

kehrte 1878 mit Frau und Kindern – 1848 hatte er bei einem

Kurzaufenthalt in Deutschland Irmgard von Kiesewetter geheiratet – nach

Deutschland zurück Er starb 1885 in dem Elbdorf Hosterwitz, heutzutage

ein Teil von Dresden.

Die Fülle von

Abenteuern, die Möllhausen erlebt hatte, spiegelte sich in allen seinen

künftigen Romanen wider. Er kehrte 1858 heim und blieb die restlichen

Lebensjahre, von einer Skandinavien-Reise 1879 abgesehen, zu Hause. Er

schrieb 45 große Werke in 157 Bänden und achtzig Kurzgeschichten in 21

Bänden. Im Gegensatz zu Sealsfield und Strubberg verzichtete er auf

ethnographische Darstellungen, doch sind seine Werke von größerer

künstlerischer Geschlossenheit. Den Indianern zeigte er Sympathie, ohne

ihnen mit solcher Anteilnahme zu begegnen wie Cooper oder Karl May.

Seine prächtigen Naturschilderungen, seine Einfühlungsgabe und sein Sinn

für Form und Motivation erwarben ihm den Titel »deutscher Cooper«. Zu

seinen bekanntesten Werken gehören ›Der Halbindianer‹ (1881) und ›Das

Mormonenmädchen‹ (1864). Der »alte Trapper«, wie er in Berlin hieß,

starb 1905 in Berlin und wurde in seinem alten ledernen Jagdrock

begraben.

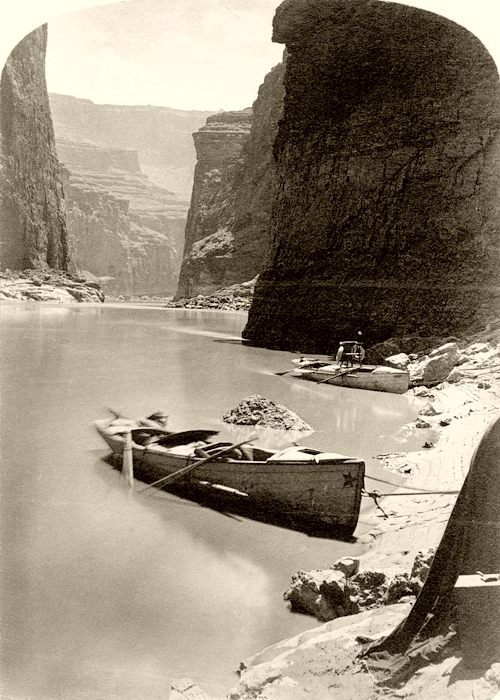

Alle die hier

beschriebenen Forscher haben erheblich zur Erforschung des Gebietes der

heutigen Vereinigten Staaten beigetragen. Eine der letzten bedeutenden

und berühmten Expeditionen im Westen Nordamerikas war die des Geologen

und Anthropologen John Wesley Powell (1834–1902), der 1872 auf dem

Colorado durch den Grand Canyon fuhr – eine unglaubliche Leistung. Mit

von der Partie war der Deutsche John K. Hillers (1843–1925), der

offizielle Fotograf auf der abenteuerlichen Reise; er trat durch

zahlreiche Fotografien, z. B. von den Paiute, hervor. Danach wurde er

der Stabsfotograf Powells. Für ihn machte er etwa 3000 Bilder, später im

Auftrag des Smithsonians’s Bureau for Ethnology – er besuchte die Zuni,

Hopi und andere Stämme - an die 20.000. Während der Indianerfotograf

Edward S. Curtis (1868–1952) sehr berühmt wurde, geriet Hiller in

Vergessenheit, war aber ebenfalls sehr bedeutend. Bei uns weiß man

allerdings leider kaum etwas über ihn und die übrigen hier vorgestellten

deutschen Forscher im Wilden Westen.

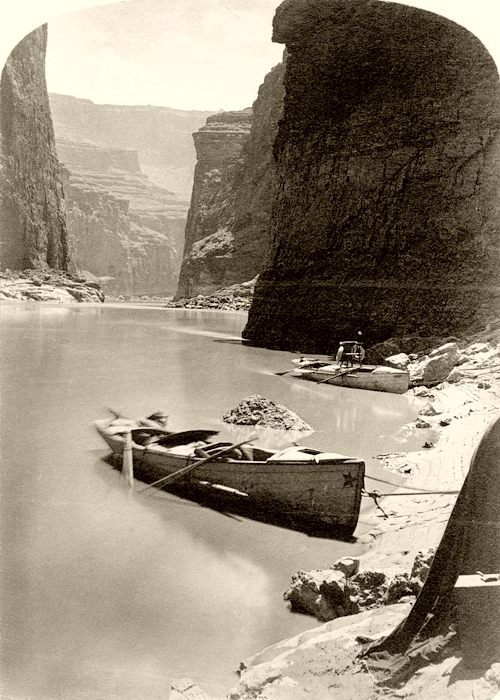

Rast

im Marble Canyon während der zweiten Grand-Canyon-Expedition 1872

Der »Goldene Staat«

Die Geschichte der

Deutschen im Wilden Westen