1875 verpflichtete Münchmeyer Karl May dann als Redakteur und Autor mit einem Anfangsgehalt von 600 Taler (1.800 Mark). Unterschiedliche redaktionelle Ansichten, polizeiliche Maßnahmen gegen Münchmeyers Verlag wegen des seit 1874 verbotenen erotischen Lieferungswerks Die Geheimnisse der Venustempel aller Zeiten und Völker oder Die Sinnenlust und ihre Priesterinnen. Geschichte der Prostitution und ihrer Entstehung, sowie die Darlegung ihrer Folgen auf die Entwickelung der Menschheit und des »medizinischen Aufklärungsbuches« Die Geschlechtskrankheiten des Menschen und ihre Heilung. Mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis, ihrer Entstehung und Folgen. Mit über 100 allopathischen, sowie homöopathischen Recepten versehen, zur Heilung aller Krankheiten, welche die Geschlechtsorgane betreffen, vor allem aber die Versuche von Heinrich und Pauline Münchmeyer, ihren jungen Redakteur an sich zu binden mittels eine Heirat mit ihrer ledigen Schwägerin bzw. Schwester Minna Ey (* 28. Februar 1843 , † 1918) trieben Karl May zwei Jahre später wieder fort und der Kontakt mit den Münchmeyers brach ab.

Im Sommer 1882 trafen sie

sich wieder im ›Rengerschen Gartenrestaurant‹ (Aussage von Karl May am 13.

April 1908 am Dresdner Landesgericht[9]; das

Restaurant am Plauenscher Platz 1 in Dresden hieß ab 1880 übrigens ›Café

National‹) und May verpflichtete sich, für Münchmeyer einen

Lieferungsroman zu verfassen. Die entsprechenden Verträge wurden mündlich

geschlossen. Insgesamt entstanden zwischen 1882 und 1888 für den

Kolportageverlag die fünf umfangreichen Fortsetzungsromane Waldröschen, Die

Liebe des Ulanen, Der

verlorne Sohn, Deutsche

Herzen, deutsche Helden und Der

Weg zum Glück. Sie waren sehr erfolgreich, wurden mehrfach

nachgedruckt und auch übersetzt. Wegen Unstimmigkeiten bezüglich der

Auflagenhöhe, Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen trennte sich

Karl May vom Verlag H. G. Münchmeyer.

Münchmeyer verblieb vier Jahre später in Davos (CH), wo er seine

Tuberkulose (auch TB, Tbc oder Lungenschwindsucht genannt) auszuheilen

versuchte. Vergeblich, denn am 6. April 1892 stirbt er dort. Am 15.

April anschließend wird er auf dem Neuen Annenfriedhof in Löbtau

beigesetzt. Löbtau war bis 1903 eine selbständige Gemeinde und wurde dann

nach Dresden eingemeindet. Der Neue Annenfriedhof an der Kesselsdorfer

Straße (früher: Wilsdruffer Chaussee) wurde am 23. Juni 1875 geweiht.

Münchmeyers Witwe Pauline

übernahm die Geschäftsführung des Verlages, der laut seinem Testament

nicht verkauft werden sollte. Unterstützt wurde sie von ihrem

Schwiegersohn, Rudolf Jäger, und dem Redakteur August Walther[10]. 1899 verkaufte sie den Verlag samt allen Rechten

doch an Adalbert Fischer[11].

Am 14. Oktober 1908 werden Münchmeyers sterbliche Reste exhumiert um im

groß angelegten neuen Monumentalfamiliengrab auf dem Johannis-Friedhof in

Dresden-Tolkewitz ihre letzte Ruhestätte zu finden. Man könnte vielleicht

meinen, dass die Witwe, Pauline Münchmeyer, erst nach dem Verkauf des

Verlages an Adalbert Fischer (1899) zu Wohlstand gekommen wäre, was dem

Bau einer Familiengruft ermöglichte, aber das scheint nicht der Fall zu

sein, denn am 22. Oktober 1911 schrieb Klara May an Franz Netcke[12], Karl Mays damaliger Anwalt, über Informationen, die

sie durch die Leipziger Auskunftei von Carl Franz Wilhelm Schimmelpfeng[13] erhalten hatte: Von Schimmelpfeng ging

die Auskunft ein, daß der Schwiegersohn der Münchmeyer Dr. Sch[iller]

in Döbeln M. 100.000 von der Frau mitbekommen hat. Demnach werden die

anderen drei auch nicht weniger erhalten haben[14].

Wenn diese Summen als Mitgift gegeben sind, müssen die Münchmeyers schon

zu Zeiten der Heiraten ihrer vier Töchter ungeheuerlich reich gewesen

sein, jedenfalls reich genug, sich ein Monumentalgrab zu leisten.

Platzmangel im Löbtauer Grab wird da wohl eher der Grund gewesen sein.

2. Das Familiengrab Münchmeyers auf dem Johannisfriedhof in

Dresden-Tolkewitz.

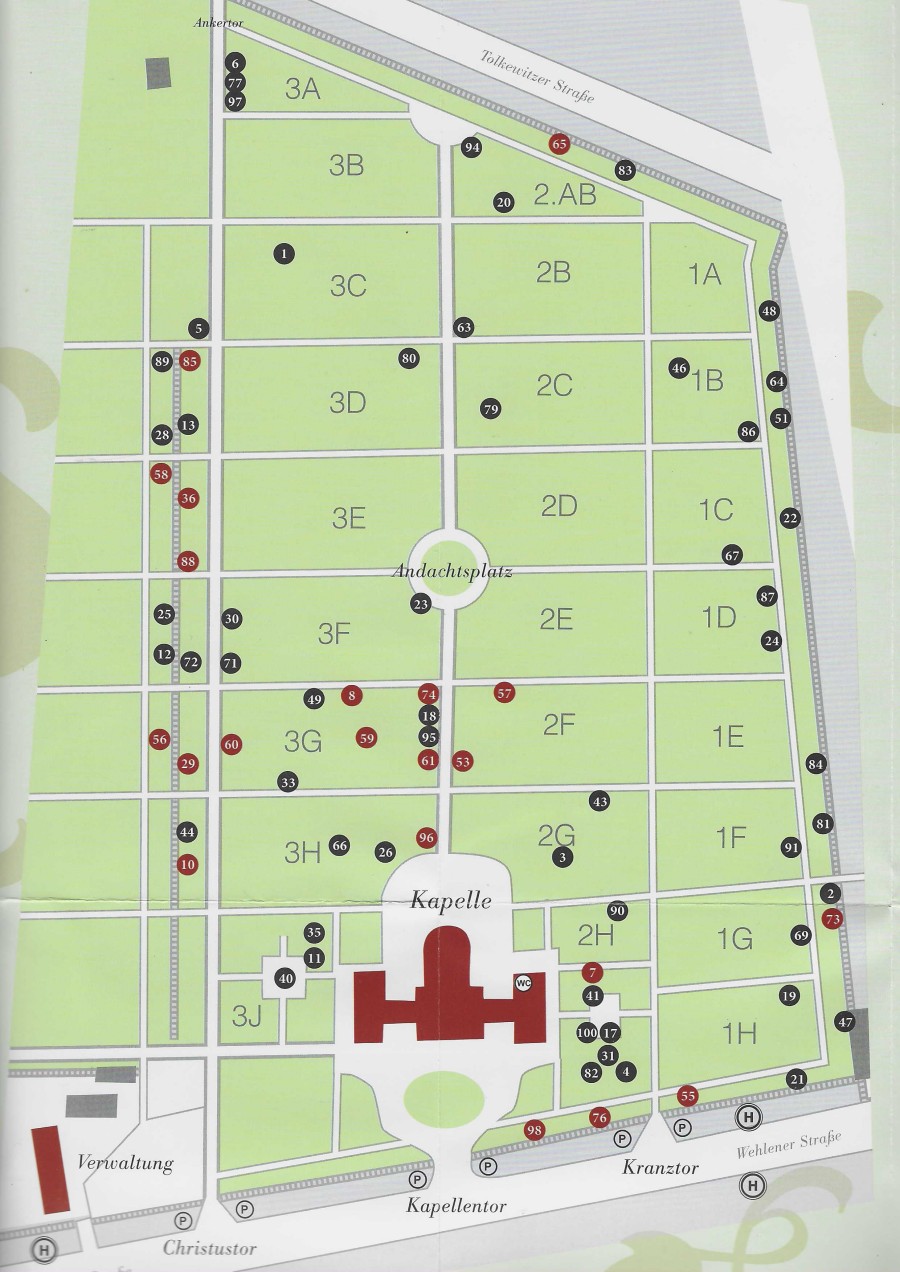

Das Jugendstilgrab (offizieller Registrierungsnummer des Friedhofs:

3.G.06.06; auf dem Plan: Nr. 59) wurde 1908 fertig gestellt vom Dresdner

Bauunternehmen W. Thume und Chr. Göbel & Co. nach Plänen vom

Architekten Paul Colditz, ebenfalls aus Dresden (* ? , † ?).

Man sieht einen gerundeten Gruftdeckel, auf dem die Namen der letzten vier

beigesetzten Personen und zwei noch beizusetzende Personen mit bronzenen

Buchstaben abgegeben sind. Sie ruht auf einem ca. 200 x 300 cm großen

Auflager. Deckel und Auflager sind beide aus fossilführender Kalkstein,

dem sogenannten Fränkischen Muschelkalk (aus Bayern)[15].

Die auffällige Jugendstilwand ist aus dem gleichen Gestein; auf dem Wand sieht man Rauchschwaden und zwei nach vorne steckende Scheingefäße oder -kessel. Flammen züngeln sich aus diesen Gefäßen empor und der Rauch, ebenfalls plastisch wiedergegeben, kräuselt sich in die Höhe, damit aller Aufmerksamheit auf einem bronzenen Flachrelief geleitet wird. Das Relief misst 70 x 20 cm und zeigt vier weiblichen, unbekleideten, betende Gestalten, denen von einer weiteren Figur der Weg in das Jenseits gewesen wird: Das Flammen der Ewigkeit genannte Relief[16] stellt den Einzug der Seelen ins Paradies nach Dante Alighieri (La Divina Commedia, Purgatorio, XXIX) dar[17].

Engelsfiguren waren um die

Jahrhundertwende gang und gäbe; man denke nur an das Plöhn-/May-Grab in

Radebeul oder die Grabskulpturen von Sascha Schneider[18].

Schöpfer dieses Bronzereliefs ist der Mailander Bildhauer Tullio Brianzi[19] (* 1874 (?)[20],

† vor 1950). Von diesem Bildhauer wissen wir leider sehr wenig, nicht mal

seine Lebensdaten; vermutlich wurde er in Cremona geboren, war aber

hauptsächlich in Genua, Turin und Mailand tätig. Sein berühmtestes Werk

ist das Denkmal für den einzigen italienischen Friedensnobelpreisträger,

Ernesto Teodoro Moneta (* 20. September 1833 , † 10. Februar 1918), einen

italienischen Publizist und Politiker, in den heutigen Giardini Indro

Montanelli (früher Giardini pubblici di Porta Venezia), Mailand; das

Denkmal wurde 1914[21] oder 1924[22] errichtet, während il Regime von Mussolini

beseitigt und 1945 wieder aufgestellt. Auch auf dem Cimitero Monumentale

in Mailand, befindet sich ein großartiges Werk Brianzis, nämlich das

Grabmal der Familie Bisleri (1922)[23]. Auch

in der Galleria d’Arte moderna in Mailand befindet sich Werk Brianzis.

Der Name Brianzis befindet sich rechts oben auf der Bronzeplatte des

Münchmeyer-Grabes. Münchmeyers jüngste Tochter Flora soll enge Beziehungen

nach Italien gepflegt haben[24].

Sehr wahrscheinlich ist das

Bronzerelief – vielleicht als Auftragswerk geschaffen – das einzige Werk

Brianzis auf einem deutschen Friedhof, jedenfalls die einzige Grabplastik

eines lombardischen Bildhauer der Jahrhundertwende in Dresden[25].

Links oben finden wir den Namen der Gießer des Reliefs: Faruffini Ottolini

Fusero Milano: Filippi Faruffini und Furtunato Ottolini waren zwei

Mailänder Gießer, die kurz vor 1900 mit Giovanni Strada und Giovanni

Piazza zur Kunstgießerei Giovanni Strada & Co. fusionierten. Die

Gießerei erhielt auf Ausstellungen zahlreiche Ehrungen und stellte

zahllose Grabmäler für Friedhöfe in Mailand, Turin, Genua und andere

Städte her[26].

Zum Schluss sei noch vermerkt, dass Grabstätte der Münchmeyers sich in

Privateigentum befindet.

3. Personen die im Münchmeyer-Familiengrab beigesetzt wurden:

Im Grab liegen z. Z.:

Anmerkungen

[1]

https://www.karl-may-wiki.de/index.php/Friedrich_Louis_M%C3%BCnchmeyer

[2]

https://www.karl-may-wiki.de/index.php/Heinrich_Gotthold_M%C3%BCnchmeyer

und Daten auf dem Münchmeyer-Grab.

[3]

Harald Mischnick: Neue

Erkenntnisse über die Verlegerfamilie Münchmeyer, eine frühere

Fassung in: Der Beobachter an der Elbe Nr. 26, Radebeul 2016.

[4]

Karl May: Mein Leben und Streben, hrsg. von Hainer Plaul,

Hildesheim/New York: Olms, 1997³, S. 388*.

[5]

Man muss dabei berücksichtigen, dass Karl May seine Anmerkungen bezüglich

der Münchmeyer-Familie Jahrzehnte später schrieb: Ein Schundverlag,

Ein Schundverlag und seine Helfershelfer und Mein Leben und

Streben (1905, 1909 bzw. 1910), während der Münchmeyer-Prozesse.

[6]

Hainer Plaul: Redakteur auf Zeit • Über Karl Mays Aufenthalt und Tätigkeit

von Mai 1874 bis Dezember 1877, in: Jahrbuch der Karl-May-Gesellschaft

1977, Hamburg 1977, S. 131.

[7]

Mein Leben und Streben, wie Anm. 4, S. 148–149.

[8]

Ebenda, S. 175.

[9]

Mein Leben und Streben, wie Anm. 4, S. 406*.

[10]

Johann August Wilhelm Walther (* vermutlich 1. August 1827, † 7. Februar

1900) arbeitete mit Unterbrechungen seit 1863 im Verlag H. G. Münchmeyer

und wird von Karl May als Faktotum Münchmeyers bezeichnet.

[11]

Johannes Adalbert Fischer (* 3. Dezember 1855 , † 7. April 1907) war einer

der vielen mehr oder wenig erfolgreichen Herausgeber in Dresden, der 1899

den Verlag H. G. Münchmeyer kaufte mit nur einem einzigen Grund, nämlich

Karl Mays Kolportageromane neu herauszugeben, mit ein paar eingefügte

Passagen und unter Mays Namen.

[12]

Franz Heinrich Rudolf Netcke (* 21. Mai 1871 , † 23. Februar 1947) war

Rechtsanwalt beim Land- und Amtsgericht Dresden und löste 1908 den

bisherigen Rechtsbeistand Rudolf Bernstein als Rechtsvertreter Mays ab; er

gehörte der Dresdner Sozietät Wetzlich und Netcke an.

[13]

Carl Franz Wilhelm Schimmelpfeng (* 9. November 1841 , † 21. Juni 1913)

war 1872 der Begründer des »Auskunft- und Kontrollbüros für geschäftliche,

insbesondere Kreditverhältnisse von W. Schimmelpfeng«.

[14]

Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz, Karl-May-Chronik V,

Bamberg/Radebeul 2006, S. 505.

[15]

Arndt Kiesewetter, Beatrice Teichmann, Jean-Michael Lange und Martin Kaden

(Red.): Steine erzählen Geschichte(n). Der Evangelisch-Lutherische

Johannisfriedhof Dresden-Tolkewitz. Band 1: Bedeutende Grabdenkmale,

Dresden: Ärar des Elias-, Trinitatis-, und Johannisfriedhofes zu Dresden,

2018¹, S. 48.

[16]

Ebenda, S. 49.

[17]

Andreas Dehmer (mit Beiträgen von Astrid Nielsen und Beatrice Teichmann):

Aux morts. Grabskulptur in Dresden 1880–1930, Regensburg: Verlag Schnell

und Steiner GmbH, 2020¹, S. 123.

[18]

Rudolph Karl Alexander (Sascha) Schneider (* 21. September 1870 , † 18.

August 1927) war ein deutscher Maler und Bildhauer; für Karl Mays

Reise-Erzählungen schuf er 27 neue Deckelbilder.

[19]

Dehmer, wie Anm. 17, S. 123.

[20]

Ernesto Marini, Milano illustrata. Cose, persone, Milano 1903, p. 81; AKL

14 (1996), p. 195; Onlinefassung: Digitami - Opera. Dehmer (wie Anm. 17, S. 123)

meldet, dass die von Marini genannten Lebensdaten falsch seien.

[21]

Arndt Kiesewetter, wie Anm. 15, S. 49.

[22]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9333_-_Milano_-_Monumento_Ernesto_Teodoro_Moneta_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_23-Apr-2007.jpg

u.a.

[23]

https://nl.findagrave.com/memorial/31208959/ferruccio-bisleri

[24]

Dehmer, wie Anm. 17, S. 123.

[25]

Ebenda, S. 123.

[26]

Marini, wie Anm. 20, p. 81.

[27]

Karl May: Frau Pollmer – eine psychologische Studie, S. 839. Das

Wort »mußte« müssen wir nicht buchstäblich nehmen, denn ein Sohn Jäger

wurde erst am 15. September 1898 geboren, es sei denn, die Anna Marie

hätte ihren Freier eine Schwangerschaft vorgetäuscht und damit zu eine

Zwangsehe gezwungen oder vielleicht gab es eine Abtreibung? Vergessen wir

dabei nicht das Buch Die Geschlechtskrankheiten des Menschen und ihre

Heilung. Mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis, ihrer Entstehung

und Folgen. Mit über 100 allopathischen, sowie homöopathischen Recepten

versehen, zur Heilung aller Krankheiten, welche die Geschlechtsorgane

betreffen vom Verlag H. G. Münchmeyer, das 1874 in Österreich-Ungarn

und Preußen verboten wurde.

[28]

Karl May: Ein Schundverlag, S. 383.

[29]

Karl May: Ein Schundverlag, S. 343.

[30] Dieter Sudhoff und Hans-Dieter Steinmetz, Karl-May-Chronik III, Bamberg/Radebeul 2005, S. 451.