Eingang der

Karl-May-Höhle im Oberwald, heutige Ansicht.

Ihre romantische Lage hat Karl May in ›Die Rose von Ernstthal‹ (1874)

trefflich beschrieben. Er lässt einen Handwerksburschen, der in der Höhle

nächtigte, erwachen und aus dem Stolleneingang hinausblicken:

»Es war ein goldener, sonniger Julimorgen. Längst

schon hatte die Feuchtigkeit des nächtlichen Thaues den Weg zum Aether

gefunden; die Wärme des Tages wallte sichtbar um die braunen Stengel der

noch blüthenlosen Erica und erquickender Duft fluthete durch die Zweige

des stillen, geheimnisvollen Waldes.

Die Vögel, ermüdet durch die Morgenabtheilung ihres täglichen

Concertprogrammes, saßen sinnend unter dem grünen Plafond, durch dessen

Öffnung sich das Licht in zauberischen Tönen brach, der Bach murmelte sein

ewiges, einschläferndes Schlummerlied …«

Erstveröffentlichung von ›Die Rose von Ernstthal‹, in: ›Deutsche Novellen-Flora‹, Verlag von Hermann Oeser, Neusalza 1874.

Jene Eisenhöhle und mindestens einen zweiten Stollen soll ein Lungwitzer

Bürger namens Haugk 1620 in den Kiefernberg, der inmitten des Oberwaldes

liegt, getrieben haben. Der Chronist Christian Friedrich Marburg notierte

im nachhinein: Haugk »trieb etwa 20 Lachter Stoln (ca. 40 Meter, d. A.),

da es ihm an Unterstützung fehlte, so verarmte er darüber.« Tatsächlich

legte man Anfang des 17. Jahrhunderts mehrere Stollen am Kiefern-

beziehungsweise am vorgelagerten Steinberg an. Nur die Karl-May-Höhle

blieb bis heute erhalten. Sie führt 33 Meter in den gewachsenen Fels

hinein. Nach 20 Metern gabelt sich der Stollen in einen linken 9 Meter und

einen rechten 13 Meter langen, zunehmend enger werdenden Gang. Die

Karl-May-Höhle war zu DDR-Zeiten über lange Jahre bergamtlich verwahrt und

das Betreten nicht gestattet. Inzwischen ist sie seit einigen Jahrzehnten

für den interessierten Besucher wieder begehbar gemacht. Wanderern sei die

Mitnahme einer Taschenlampe empfohlen. Der von Karl May vermutlich

wirklich als Unterschlupf genutzte Stollen, auch der große Eisenstollen

genannt, soll etwa 60 Meter lang und viel geräumiger gewesen sein. Er lag

am Steinberg unmittelbar im Steinbruchbereich. Zu Zeiten Karl Mays ging

dieser Gegend im Oberwald kein guter Ruf voraus, was aber nichts mit Karl

May zu tun hatte. Die alten Stollen am Kiefern- bzw. Steinberg trugen den

Namen ›Räuberhöhlen‹, eine Bezeichnung, die sich aus Ereignissen der Jahre

1771/72 herleitet, als Mißernten Teuerung und Hungersnot mit sich

brachten. Eine Räuberbande unter dem Hohensteiner Christian Friedrich

Harnisch trieb in der Umgegend ihr Unwesen. Nach Ergreifung der Räuber

fand man das Diebesgut im Wert von etwa 15 000 Talern in eben diesem

Stollen. Das kann auf keinen Fall der heute als Karl-May-Höhle bekannte

Stollen gewesen sein, er ist viel zu nass, zu eng und zu niedrig.

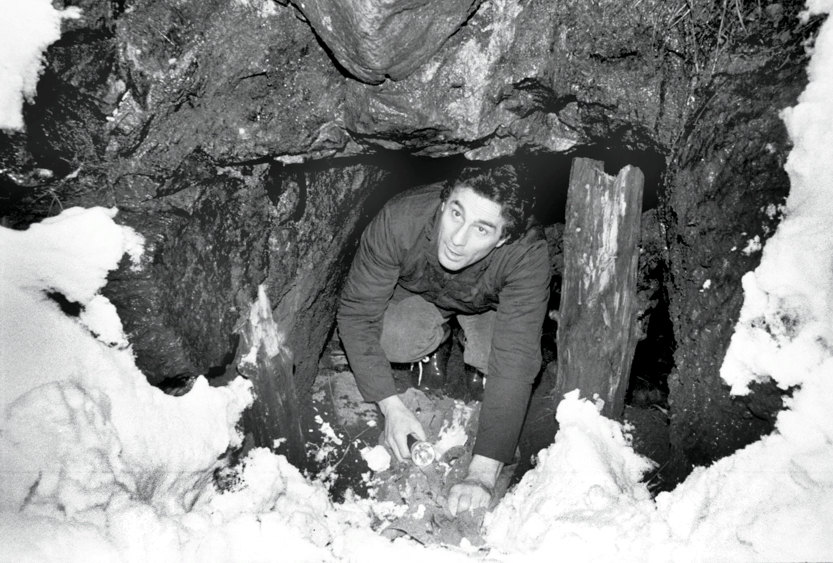

Winnetou war tatsächlich

in der Karl-May-Höhle. Gojko Mitić beim Verlassen der Höhle am 27. Februar

1988.

Der Brunnenbauer Kurt Kunze erhielt vor 1930 den Auftrag diesen großen

Stollen zu sprengen. Hans Zesewitz berichtete 1933, die große Eisenhöhle

sei schon Jahre von Abraum verschüttet gewesen. Der Steinbruch florierte

in den 30er-Jahren, so dass die Befürchtung bestand, die kleine Eisenhöhle

könne auch zerstört werden. Hans Zesewitz setzte sich für deren Erhalt

ein, er mobilisierte dazu Fürst Günther von Schönburg-Waldenburg, den

Verleger E. A. Schmid aus Radebeul, die Stadt Hohenstein-Ernstthal und

schließlich den Steinbruchbesitzer Otto Uhlig aus Zöblitz. Richard Clauß,

der Steinbruchmeister, meiselte in einen Stein über dem Eingang »K. May

Höhle«. Die oben genannten fanden sich am 18. Mai 1933 vor Ort ein und

benannten die Höhle offiziell nach dem Schriftsteller.

Einmeiselung über dem Eingang zur Karl-May-Höhle aus den 1980er-Jahren, so findet man sie heute vor.

Sicher ist die Karl-May-Höhle wohl die meistbesuchte Stätte im Oberwald,

selten ist man dort ganz allein, wenn man eine Zeit verweilt. Von Zeit zu

Zeit machte die Karl-May-Höhle von sich reden. 1976 drehte das

DDR-Fernsehen am Pechgraben für den siebenteiligen Krimi ›Gefährliche

Fahndung‹, in einer kurzen Szene tauchte der teils noch verwahrte Eingang

mit der erwähnten Schrift ›K. May Höhle‹ auf. Ein Teil dieses Steines

befindet sich heute im Karl-May-Haus. Die heutige Inschrift wurde in den

80er-Jahren eingemeiselt. 1984 drehte das Fernsehen eine viertelstündige

›Ansichtskarte‹ mit dem im Umbau befindlichen Karl-May-Haus und mit der

Innenansicht der Höhle. In diesem Jahr kommt die Karl-May-Höhle wieder ins

Gespräch, da sich Karl May vor 150 Jahren bei Kuhschnappel aus dem

Gewahrsam eines Beamten befreite, in Richtung Wald floh und sich in der

Höhle verschanzte. Die ganze Geschichte findet sich im Gemeindespiegel St.

Egidien in einem ausführlichen Artikel von Andreas Barth. Sicher steht das

Karl-May-Haus für May-Verehrer aus aller Welt bei einem Aufenthalt in

Hohenstein-Ernstthal im Zentrum und die ganze Stadt wurde bisher als ein

Freilichtmuseum im Zeichen Karl Mays mit vielen Maystätten, wozu auch die

Karl-May-Höhle gehört, wahrgenommen, aber das Flair geht mehr und mehr

verloren. Eine historische Ansicht nach der anderen, ebenso

Karl-May-Stätten verschwinden aus dem Stadtbild. Wie anderen Orts solche

Stätten für touristische Zwecke genutzt werden, zeigte Dr. Christian

Heermann (1936–2017), der langjährige Vorsitzende des Wissenschaftlichen

Beirats des Karl-May-Hauses, am Beispiel von Hannibal, der Heimatstadt von

Mark Twain, auf. Die Besuchermagneten Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind

die unverzichtbaren Botschafter der Stadt am Mississippi. Könnten nicht in

ähnlicher Weise Mays literarische Schöpfungen, manche gar mit Heimatbezug

wie die ›Rose von Ernstthal‹, das Stadtbild in Hohenstein-Ernstthal für

einen ganzjährigen Karl-May-Tourismus beleben?

Dr. Christian Heermann,

Dr. Hainer Plaul und Andreas Barth am Pechgraben vor der Karl-May-Höhle.

Dieser Besuch erfolgte am 13. September 2016 anlässlich des 80.

Geburtstages von Dr. Heermann.