Mitternachtsverpflegung, Christa Mätzold und Ekkehard Fröde. – Archiv Wolfgang Hallmann.

Der Gedanke, im Geburtshaus Karl Mays einer Ausstellung zu Ehren des

großen Sohnes der Stadt Hohenstein-Ernstthal zu etablieren, bewegte seine

Verehrer schon vor Jahrzehnten. Abgesehen vom Anbringen der Gedenktafel an

der Fassade des Hauses im Jahre 1929 gab es wohl 1942 den ersten Versuch,

eine Ausstellung zu Mays Leben und Werk in der Karl-May-Straße 54 zu

zeigen. Sicher hat sich auch 1967 der Freundeskreis Karl May in

Hohenstein-Ernstthal mit Stefan Köhler, Lothar Layritz, Adolf Stärz,

Friedrich Bachmann, Alfred Münch, Werner Polmar und Hans Zesewitz mit

ähnlichen Gedanken getragen. Allein die damaligen gesellschaftlichen

Verhältnisse verhinderten die Tätigkeit dieses Kreises. 1977 führte ich

mit dem damaligen Bürgermeister Horst Bigus in diesem Sinne ein längeres

Gespräch zur Nutzung des Karl-May-Hauses. May ein Denkmal zu setzen,

gehörte nicht zu seinem inneren Anliegen, auch fehlte ihm ein

obrigkeitlicher Impuls und die Gewissheit, dass er sich nicht auf

eventuell vermintem Gelände bewegte. Die Zeit war einfach noch nicht reif.

1979 legte der 5. Philosophie-Kongress der DDR die theoretischen

Grundlagen für eine neue Herangehensweise an Persönlichkeiten der

Vergangenheit. Karl May wurde in der offiziellen DDR wieder schrittweise

salonfähig, bei seinen Lesern war er es immer geblieben, auch im Osten.

Die Weihnachten 1982 ausgestrahlte Fernsehdokumentation ›Ich habe Winnetou

begraben‹, die Dr. Hainer Plaul (Berlin) und Gerhard Klussmeier (Hamburg)

maßgeblich unterstützten, bot den Auftakt für eine Karl-May-Renaissance in

der DDR. Extra für die dazu nötigen Dreharbeiten in Hohenstein-Ernstthal

wurde der letzte Bewohner des Hauses Karl-May-Straße 54, Horst Dosda, auf

Dauer ausquartiert, die heruntergekommene Fassade des Hauses erhielt eine

neue Außenhaut in abgestuftem Grau, die in der Bevölkerung die

kurzfristige Bezeichnung DEFA-Kulissenanstrich führte. Schließlich

erreichte Hohenstein-Ernstthal, in der Provinz Ardistan gelegen, der etwas

oberflächliche Ruf der Obrigkeit, im Karl-May-Haus eine Gedenkstätte für

Karl May einzurichten. Mit allerlei Unsicherheit ließ man die Abteilung

Kultur beim Rat des Kreises Hohenstein-Ernstthal eine Vorlage für die

Ratssitzung am 17. März 1983, die die Nummer 41/83 trug, erstellen. Diese

wurde mit dem Rat der Stadt Hohenstein-Ernstthal, dem Direktor der

Gebäudewirtschaft und dem Kreisbaudirektor abgestimmt beziehungsweise

durchgedrückt. Am gleichen Tag fasste der Rat des Kreises den Beschluss

für den Ausbau des Karl-May-Hauses zu einer ›Gedenkstätte‹. Die

einführende Begründung dafür lautete:

»Der gegenwärtig erreichte hohe Reifegrad des politischen

Bewusstseins und die gefestigte vom Marxismus-Leninismus bestimmte

weltanschauliche Basis sind eine wichtige Grundlage für die

schöpferisch-kritische Aneignung des gesamten Kulturerbes.

Mit dem Ausbau des Karl-May-Hauses zu einer Gedenkstätte soll

das kulturelle Erbe, was uns der Schriftsteller Karl May hinterlassen hat,

für eine weitere Vertiefung des sozialistischen Heimatbewusstseins

intensiv genutzt werden. In enger Gemeinschaftsarbeit zwischen der

SED-Kreisleitung, des Rates des Kreises Hohenstein-Ernstthal, des Rates

der Stadt Hohenstein-Ernstthal, den Massenorganisationen und Betrieben des

Territoriums wollen wir die Initiativen und Aktivitäten der Bürger auf die

originale Erhaltung des in der Kreisdenkmalliste vom 27. November 1980

enthaltenen denkmalgeschützten Objektes lenken.

An der Lösung der vielfältigen Aufgaben zum Ausbau der

Gedenkstätte und der Erforschung der Heimatgeschichte wirken die vom

Kulturbund gegründeten Gesellschaften für Denkmalpflege und

Heimatgeschichte aktiv mit.«

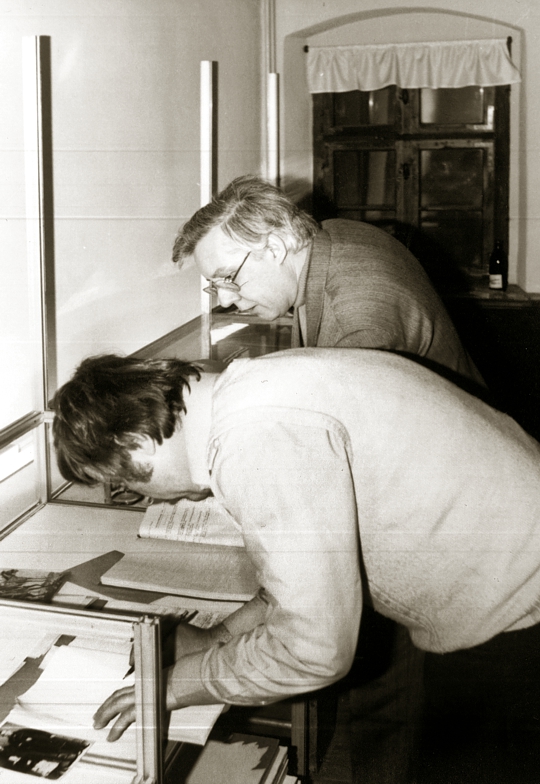

Mitternachtsverpflegung, Christa Mätzold und Ekkehard Fröde. – Archiv

Wolfgang Hallmann.

Unter dem Punkt »Nachweis des Bedarfs« wird in der Vorlage die grobe

inhaltliche Zielstellung vorgegeben:

»Zur Pflege des Nationalen Kulturerbes ist es erforderlich, das

Geburtshaus des 1842 in Ernstthal geborenen Schriftstellers Karl May in

einen Zustand zu versetzen, der der Rolle Karl Mays und den Belangen der

Denkmalpflege […] entspricht.

Ekkehard Fröde und Wolfgang Hallmann beim Ausstellungsaufbau. – Archiv

Wolfgang Hallmann.

Es ist vorgesehen, in den Räumen des Erdgeschosses und 1. Obergeschosses

eine Ausstellung unterzubringen, in der das Leben und Wirken Karl Mays

dargestellt werden soll. Da beides nur im Zusammenhang mit den in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Ernstthal herrschenden politischen

und sozialen Verhältnissen richtig begriffen werden kann, soll diese

Darstellung mit einer Aussage über die Arbeits- und Lebensbedingungen der

Ernstthaler Weber verbunden werden.

Im 2. Obergeschoss sollen die Kreisvorstände der Gesellschaft für

Heimatgeschichte und der Gesellschaft für Denkmalpflege des Kulturbundes

der DDR eine Heimstatt finden.«

Aus diesen Formulierungen spricht eine Besorgnis, sich ja keinen politisch

unkorrekten Zungenschlag zu leisten und sich mit den Floskeln der

Parteiführung abzusichern, aber auch der Vorlage zum Erfolg zu verhelfen.

Die baulichen Belange galten wohl als das geringste Problem, Geld wurde im

Haushalt gesucht und gefunden, insgesamt sollten es 50 000 M sein,

verschiedene Betriebe der Stadt reichten im Rahmen kommunalpolitischer

Verträge Geld dazu aus, so zum Beispiel der IFA-Ingenieurbetrieb 20 000 M.

Heinz Heiland agierte als vom Rat des Kreises eingesetzter Bauleiter.

Schwerpunktmäßig 1983/84 wurde das Haus zunächst weitestgehend entkernt,

nur die Außenwände blieben stehen, und im Dachgeschoss wurde die

historische Raumaufteilung weitestgehend erhalten und nur leicht

verändert. So wurde der Aufgang zum ehemaligen Taubenschlag beseitigt und

die alten Wände wurden mit Holz verkleidet. Eine neu gebaute hölzerne

Wendeltreppe verband die Etagen. Der abgeschlagene Putz in den unteren

Etagen und im Flur erlaubten einen Blick auf das Gemäuer, das sich im

Erdgeschoss gegenüber den höheren Etagen erheblich unterschied und so die

frühere Entstehung als eingeschossiges Haus, das man später aufstockte,

unterstrich.

Innenausbau des Karl-May-Geburtshauses. – Archiv Wolfgang Hallmann.

Die Realisierung des obigen Beschlusses war von Anfang an mit einer

gehörigen Portion Unsicherheit beladen. Das begann mit der Vernichtung der

genannten Vorlage kurz nach ihrer Ausgabe im Rat des Kreises. Der Begriff

Gedenkstätte stieß vielerseits auf Ablehnung. Die SED-Kreisleitung ging

davon aus, dass es für das Haus keine Öffnungszeiten geben sollte, sondern

nur eine gelegentliche Öffnung unter Regie dieser Institution.

Dr. Hainer Plaul, damals Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR

und deutschlandweit als wirklicher Karl-May-Experte bekannt, erhielt den

Auftrag, eine Ausstellungskonzeption für das Museum zu erstellen, was dann

auf wissenschaftlicher Grundlage im Umfang von 90 Seiten in

ausgezeichneter Weise geschah. Doch die Umsetzung und der inhaltliche

Ausbau des Hauses war relativ unklar.

Die Baustelle im Karl-May-Haus: Historisch-gekalktes Fachwerk wird mit

Holz verblendet.

Der einstige Aufgang zum Taubenschlag wird entfernt. – Archiv Wolfgang

Hallmann.

Einzelne Kulturbundmitglieder und Heimatfreunde wie Adolf Stärz, Ekkehard

Fröde, Wolfgang Hallmann, Horst Richter und der Buchhändler Johannes

Zimmermann fanden sich am 14. September 1983 im damaligen Haus der

Massenorganisationen, dem späteren ›La Belle‹ an der Ecke der heutigen

Conrad-Clauß-Straße/Immanuel-Kant-Straße, zur Gründung der

Interessengemeinschaft Karl-May-Haus unter dem Dach des Kulturbundes

zusammen, um die Ausgestaltung des Karl-May-Hauses allseitig zu sichern.

Für eine Vereinsgründung im heutigen Sinne gab es keine Möglichkeit.

Die Ausstellungskonzeption von Dr. Plaul ließ bei der praktischen

Umsetzung relativ weiten Spielraum. Einerseits lagen die Texte für den

Teil Leben und Werk damit vor, aber für die Tafeln und Vitrinen mussten

sie unbedingt gekürzt werden, um die Besucher nicht zu überfordern. Diese

Arbeit nahm der Autor in enger Abstimmung mit Dr. Plaul vor. Schließlich

ergab sich ein Textumfang mit immer noch ca. 2 1/2 Lesestunden. Was aber

die Exponate anbelangte, war außer einer Reihe von Büchern kaum etwas

vorhanden. Wieder war es Dr. Plaul, der teils auf abenteuerliche Weise

fremdsprachige May-Ausgaben aus aller Welt beschaffte, was sich zu

DDR-Zeiten nicht gerade einfach realisieren ließ.

Dr. Hainer Plaul und Wolfgang Hallmann am 14. Februar 1985 bei der Auswahl

der Vitrinentexte.

Archiv Wolfgang Hallmann.

Nach einigen Presseveröffentlichungen setzte eine Welle der

Hilfsbereitschaft ein. Bücher, darunter seltene Exemplare, Dokumente und

Gegenstände, erreichten das Karl-May-Haus als Spenden und Leihgaben. Der

Karl-May-Verlag Bamberg half schließlich ebenso mit, stellte Faksimiles

von alten Urkunden zur Verfügung und später eine Halbleder-Reprintausgabe

der Gesammelten Reiseerzählungen von Fehsenfeld mit 33 Bänden, die Roland

Schmid übergab.

Was die materielle Ausstattung wie Möbel, Museumsgut, den Webstuhl,

Vitrinen, Lampen und anderes mehr anbelangte, entfaltete Ekkehard Fröde

sein volles Organisationstalent. Er organisierte ebenso die Helfer für

alle möglichen speziellen Aufgaben. Max Thomasius baute den Handwebstuhl

auf, Helga Heber und Katrin Lämmel von der Möbelstoffweberei übernahmen

dann das Einrichten und Anweben. Auch im Außenbereich gab es viele

Aufgaben, der Metallrestaurator des Glauchauer Museums reinigte die 1929

angebrachte Gedenktafel an der Fassade des Hauses, und der Chef der GPG

Baumschulen, Rudolf Petrik, pflanzte höchstpersönlich einen Apfel- und

einen Pflaumenbaum sowie den Holunderbusch, schließlich legte er einen

kleinen Wassertümpel für die Frösche an.

Wie für viele Details der Ausstellung wurde Mays ›Mein Leben und Streben‹

(1910) herangezogen, auch wenn heute vermutet wird, dass sich mancher

seiner Hinweise wohl mehr auf den späteren Wohnsitz der Familie May am

Ernstthaler Markt bezogen hat.

Für die Weberstube musste seine Schilderung ebenfalls genügen bis hin zum

›birkenen Hans‹, der Züchtigungsrute, von der Vater Heinrich August May

wohl des Öfteren Gebrauch machte. Die Ausgestaltung dieses Raumes oblag

weitestgehend Adolf Stärz, der auch die verschiedenen lebensgroßen Figuren

schuf, so auch den Kara Ben Nemsi, damals liebevoll nach seinem Schöpfer

Kara Ben Stärzi genannt. Ihm oblag auch die Herstellung von Waffen aus

bestem Fichtenholz, die wie ein Aberwitz von einem Waffenexperten der

Volkspolizei auf Schussunfähigkeit geprüft wurden.

Adolf Stärz bei Arbeiten am Kara Ben Stärzi 1985. – Archiv Wolfgang

Hallmann.

Der spätere Raum für fremdsprachige Buchausgaben nebenan blieb zunächst

das Arbeitszimmer des Karl-May-Haus-Leiters, Ekkehard Fröde. Auf dem

Boden, wo sich zu Mays Zeiten die Schlafkammern der Kinder befanden,

entstanden ein kleiner Archivraum und ein Raum mit Dachschräge für

Sonderausstellungen bzw. als Leseraum.

Viele helfende Hände fanden sich, um das Karl-May-Haus bis zum geplanten

Eröffnungstermin einzurichten. Horst Richter wirkte beim Vitrinenaufbau

und bei Transporten mit. Hans-Joachim Matthes leistete unersetzliche Hilfe

bei der praktischen Gestaltung der Ausstellungstafeln und vieles andere

mehr. Irmgard Hetze und Christa Meyer unterstützten beim Aufziehen von

Textpassagen und Fotos auf Trägermaterialien. Doch die Hauptarbeit zur

Ausgestaltung des künftigen Museums lag in den Händen von Adolf Stärz, von

Ekkehard Fröde, der die Gesamtregie führte, und von Wolfgang Hallmann, der

unter anderem für den Inhalt der Vitrinen und Wandtafeln sorgte.

All die Arbeiten vor Ort waren erst ab Januar 1985 möglich, nachdem die

Handwerker wie Tischler, Klempner, Heizungsbauer, Elektriker, Gürtler und

Maler ihr Werk vollendet hatten. Die Ausgestalter von der IG Karl-May-Haus

wirkten ehrenamtlich in unzähligen Freizeitstunden, oft bis in die tiefe

Nacht hinein, vor allem je näher der Eröffnungstermin heranrückte.

Am Vorabend der Eröffnung, so gegen 23 Uhr, stellten wir fest, dass dem

Ofen in der Weberstube das Ofenrohr fehlte. Adolf Stärz wusste Abhilfe und

fertigte in der Nacht ein ›Ofenrohr‹ aus Wellpappe und strich es mit

Ofenschwärze. Erst jetzt mit der neuen Ausgestaltung des Karl-May-Hauses

hat es nach 30 Jahren ausgedient. Provisorien halten eben am längsten. Die

letzten Maybände wanderten morgens halb vier vor der Eröffnung in die

Vitrinen. Ohne das fast grenzenlose Engagement der kleinen Kerntruppe und

ihrer Helfer wäre die Ausstellung so nie zustande gekommen und dabei kamen

wir uns nicht selten als illegal vor, misstrauisch beäugt von allerlei

Seiten, vor allem von der SED-Kreisleitung. Diese unterstützte die

Arbeiten nicht wirklich, wie in der Vorlage vorgesehen, aber schaute uns

ängstlich über die Schulter, auch von städtischer Seite befürchtete man,

mit unseren Arbeitsergebnissen eventuell politisch anzuecken, zu

überraschend war die Karl-May-Renaissance über sie hereingebrochen. Das

gipfelte sogar darin, dass wir an der inoffiziellen Eröffnung, die für den

12. März 1985 mit der SED-Kreisleitung, der SED-Bezirksleitung, dem Rat

des Bezirkes und dem Rat der Stadt geplant war, nicht teilnehmen sollten.

Es bedurfte erst unserer massiven Intervention beim Bürgermeister, dass

dies möglich wurde.

Ansonsten ließ sich niemand von der regionalen Obrigkeit blicken bis auf

die Abteilungsleiterin Kultur vom Rat des Kreises, Christa Mätzold. Nicht

nur einmal brachte sie uns um Mitternacht einen Imbiss und Getränke und

schoss uns mitunter den Weg frei, wenn die Säge irgendwo klemmte. Einmal

brachten wir sie in Bedrängnis, und zwar mit der illegal produzierten

Broschüre Karl-May-Stätten in Hohenstein-Ernstthal. Das Karl-Marx-Werk

Pößneck hatte sie etwas außerhalb der damaligen gesetzlichen Vorschriften

gedruckt, und 2500 Exemplare lagen seit Anfang 1985 schon in

Hohenstein-Ernstthal. Schließlich wurden die Broschüren vom Rat des

Kreises requiriert, aber zur Eröffnung wieder herausgegeben. Einige mehr

gedruckte Exemplare hatten wir schon verschickt, um Referenzen zu unserer

Sicherheit zu erhalten und sie kamen. Selbst Hermann Kant, der damalige

Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR und Frühbekenner zu May (in

Die Aula, 1965), lobte die Broschüre als bisher bestes Sekundärmaterial

über May. Dies und einiges mehr hatte uns wohl vor größerem Ärger bewahrt.

Es gab da aber noch einen ›stillen Schirmherren‹, den wir als Unterstützer

für das Projekt Karl-May-Haus gewonnen hatten. Schon 1984 führte ich mit

dem Zirkushistoriker Markschiess van Trix aus Berlin ein Gespräch zum

Vorhaben Geburtshaus Karl Mays. Der bot Hilfe an. Unter anderem

vermittelte er eine Einladung zur Eröffnung des Karl-May-Hauses an seinen

Gartennachbarn. Der war kein geringerer als Klaus Höpcke,

stellvertretender Minister für Kultur der DDR von 1973–1989, der sich des

Öfteren für kulturelle Aktivitäten eingesetzt hatte, die nicht unbedingt

als linientreu galten. Sein Kommen signalisierte er nicht, ließ es aber

wohlwollend offen. So konnten wir hier in Ardistan verkünden, dass der

stellvertretende Kulturminister höchstwahrscheinlich zur Eröffnung des

Karl-May-Hauses kommt, das war für das Vorhaben behilflich.

Schließlich kam der große Tag der Eröffnung des Karl-May-Hauses, zunächst

im kleinen Kreis am 12. März 1985, was eher einer Abnahme glich, der die

SED-Kreisleitung mit einigem Bangen entgegensah. Schließlich kam

Politprominenz vom Bezirk, so auch der Sekretär für Agitation und

Propaganda der SED-Bezirksleitung, Wolfgang Enders. Bürgermeister Horst

Bigus hielt die Eröffnungsrede und Ekkehard Fröde führte die Delegation

durch die Ausstellung im ersten Stock. Alle hielten sich mit einer Wertung

oder anerkennenden Worten zurück, bis Wolfgang Enders endlich den

erlösenden Satz aussprach: »Das habt ihr gut gemacht.« Erhard Thurm, der

erste Kreissekretär der SED, wandte sich um und wiederholte

unterstreichend diese Worte. Die Spannung war gelöst, das Museum poltisch

abgesegnet und nun konnte es auch Öffnungszeiten für das Karl-May-Haus

geben.

Am nächsten Tag, dem 13. März 1985, ging die offizielle Eröffnung über die

Bühne. Heerscharen von Karl-May-Freunden drängten sich durch die engen

Räume und Flure. Der Zuspruch der Besucher hielt über lange Zeit

ungebrochen an. Am Sonntag, dem 24. März 1985, kamen in sechs Stunden 710

Besucher. Bis Ende 1988 betraten rund 76 000 Gäste das neue Mekka der

Karl-May-Fans.

Der Kassenraum, wie er in den Anfangsjahren aussah.

Das Foto aus dem Jahr 1992 zeigt Ekkehard Fröde und Kerstin Horváth (heute

Harder) mit Museumsbesuchern.

Inzwischen sind über Jahrzehnte ins Land gegangen. Die Gesellschaft hat

sich gewandelt, Ansprüche an museale Einrichtungen sind enorm gestiegen,

Erkenntnisse über May sind gewachsen, technische und finanzielle

Möglichkeiten sind vergleichsweise unendlich größer geworden. Die Zeit war

mehr als reif für eine Erweiterung des Museums. Nach einer längeren

Bauphase wurde am 2. Juli 2022 das Karl-May-Haus mit einem neuen

Funktionsgebäude für die Besucher wiedereröffnet.