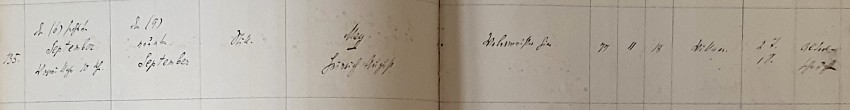

Unweit hinter diesem Bretterzaun an der Dresdner Straße in Hohenstein-Ernstthal wurden Karl Mays Eltern bestattet.

»Vater und Mutter hat man nur einmal. Sind sie gestorben, so hat der Mezarlyk [Kirchhof] den besten Theil des Kindes empfangen, und keine Seele auf Erden meint es mit ihm wieder so gut und treu, wie die Hingeschiedenen.«[1]

In Hohenstein-Ernstthal existiert eine wichtige Karl-May-Stätte, die

bislang unbeachtet geblieben ist, da sie bereits jahrzehntelang als

Kleingartenanlage genutzt wird. Dass sich dort einst die Erweiterung des

alten Ernstthaler Friedhofs befand, seinerzeit als Gottesacker bezeichnet,

dürfte zumindest der jüngeren Generation weitgehend unbekannt sein, obwohl

täglich unzählige Autos am nördlichen Teil des Areals an der Dresdner

Straße vorbeifahren, wo ein jüngst erneuerter Bretterzaun steht. Dahinter

ruhen bis zur Hohen Straße nach wie vor zahlreiche Einwohner der

Karl-May-Geburtsstadt.

Der ursprüngliche alte Ernstthaler Friedhof entstand in den 1680er Jahren.

Nachweislich fanden dort bereits 1687 Begräbnisse statt.[2] Das Gelände erstreckte sich von der

Einmündung Dresdner Straße/Hohe Straße bis zur Bergstraße. Dieser

Abschnitt wurde Anfang der 1990er Jahre mit Mietshäusern bebaut; mit dem

Erdaushub für die Baumaßnahmen verschwanden die historischen Gräber, die

als solche kaum noch erkennbar waren. Es ist nicht auszuschließen, dass

sich in Randbereichen des vormaligen Friedhofs noch Überreste von

Verstorbenen befinden.

Der nicht

mehr erhaltene westliche Teil des historischen Ernstthaler Friedhofs mit

Blick zum Pfaffenberg.

Aufnahme Wolfgang Hallmann, März 1986, damals aufgelassene Gärtnerei

Aurich, heute Wohnstandort, im Volksmund ›Schiffshebewerk‹ genannt.

In der heutigen östlich gelegenen Kleingartenanlage erfolgten – soweit

bekannt – keine nennenswerten Tiefbauarbeiten, sodass die Toten weiterhin

dort ruhen, wenn auch die Grabreihen verschwunden sind. Allerdings ist der

Mittelweg des erweiterten Gottesackers dort noch vorhanden, der 1881

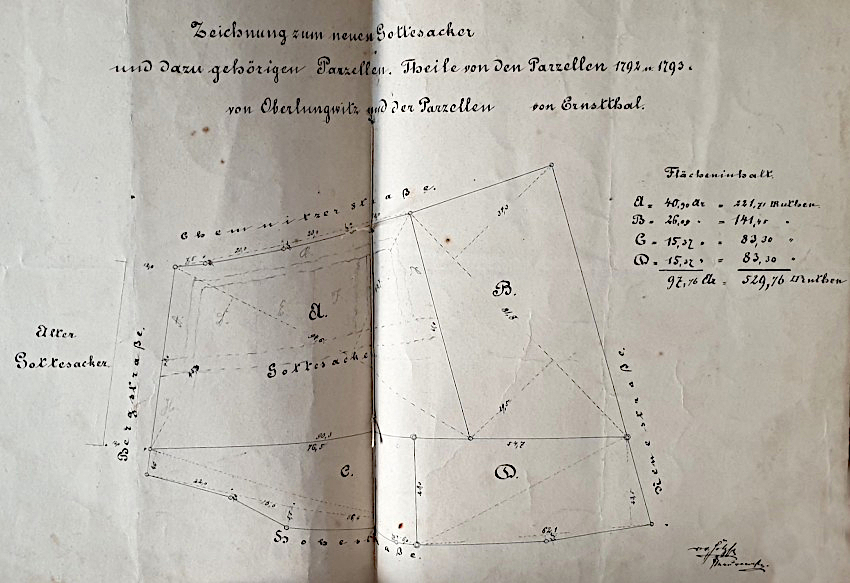

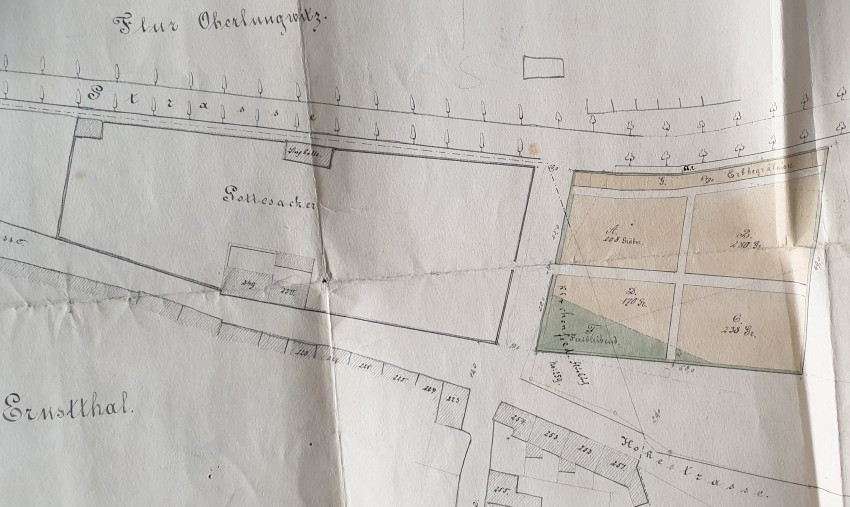

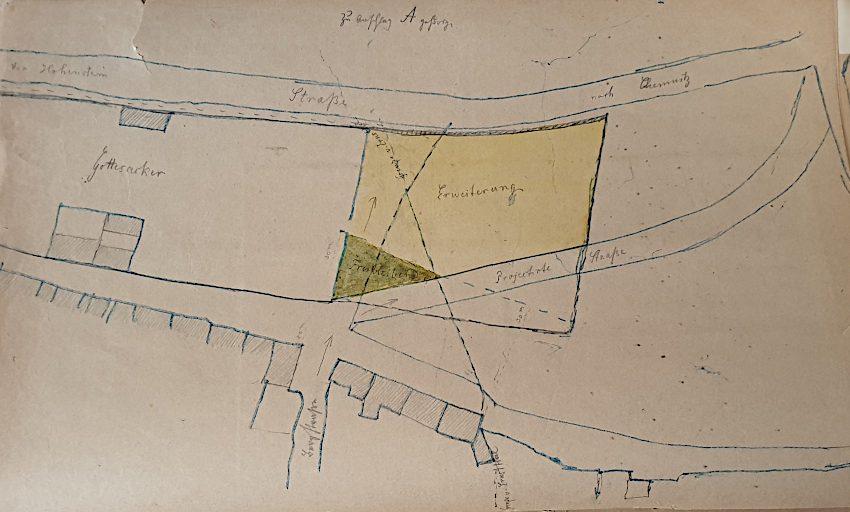

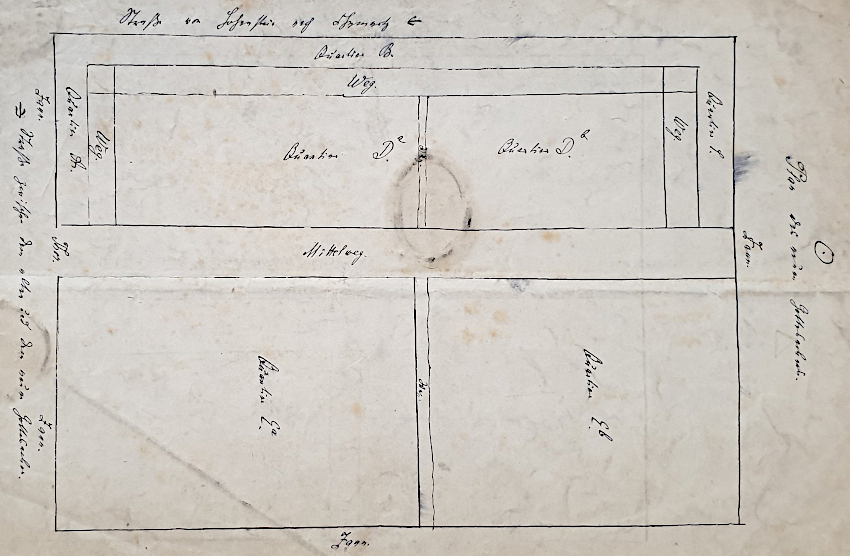

eingeweiht wurde. Die damals notwendige Friedhofserweiterung hatte man

sorgfältig geplant. Es sind noch Entwurfszeichnungen im Archiv der

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand vorhanden:

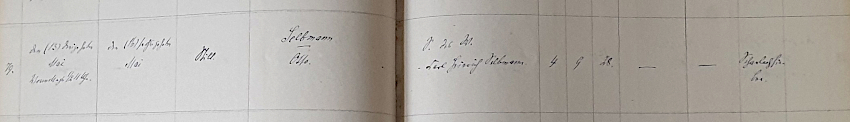

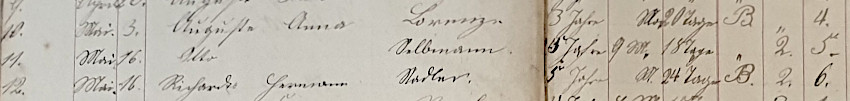

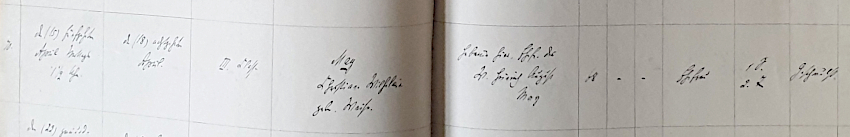

Es war Karl Mays Neffe Max Otto Selbmann, der als erstes

Familienmitglied am 16. Mai 1882 auf dem neuen Friedhofsareal beerdigt

wurde. Das nicht einmal fünfjährige Kind, geboren am 15. Juli 1877,

einziger Sohn seiner Schwester Karoline Wilhelmine, starb an

Scharlachfieber.

May ist derart betroffen, dass er seine Reiseerzählung ›Die

Todes-Karavane‹ (im Band ›Von Bagdad nach Stambul‹ enthalten) unterbrechen

muss. Anfang Juni 1882 erscheint zunächst die letzte Fortsetzung in der

Regensburger Zeitschrift ›Deutscher Hausschatz‹. Als weiteres Manuskript

entsteht, schreibt er vielsagend:

»Dein Angesicht ist wie Scharlach. Zeige mir deine Zunge!«[4]

Ab 1884 verfasste Karl May seinen Kolportageroman ›Der verlorne Sohn oder

Der Fürst des Elends‹. Dort verarbeitete er literarisch sehr konkret den

Tod seines Neffen :

»›[…] Der Botenfrau ihr Kleiner ist am Scharlach gestorben; den bringen

sie jetzt.‹

›Wird es lange dauern?‹

›O nein. Mit armer Leute Kind wird wenig Federlesen

gemacht; das wißt Ihr ja.‹

[…]

Ein Mann brachte einen kleinen Sarg getragen. Hinter ihm kam die

Leichenfrau und die Mutter des Kindes. Das war der ganze Begräbnißzug.

Diese drei wurden vom Todtengräber empfangen und nach dem Grabe geführt.

Man ließ den Sarg hinab und betete ein stilles Vaterunser. Damit war die

Ceremonie zu Ende. Wenn ein Reicher, ein Vornehmer sich von seinem Kinde

trennt, geschieht es mit größerem Pompe, und doch ist das Herz einer armen

Mutter ebenso empfänglich für das Herzeleid wie dasjenige einer feinen

Dame.

[…]

Auf dem kleinen Sarge lagen einige Feldblumen, welche die arme Mutter

unterwegs gepflückt und dem Kinde in das Grab nachgeworfen hatte.«[5]

Auch die Lage des Friedhofs wird im Zusammenhang mit dem toten Kind im

›verlornen Sohn‹ beschrieben:

»Der Gottesacker lag nämlich oben auf der Höhe und stieß an den dichten

Wald. Ein Weg führte hinab in das Dorf.«[6]

Zu Mays Zeit war die Dresdner Straße, damals Chemnitzer Straße, deutlich

weniger ausgebaut. Dort, wo dicht hinter dem Bretterzaun Max Otto

Selbmann im Quartier B, Reihe 2, Grab 5, bestattet ist, befindet sich

heutzutage auf der anderen Straßenseite am Pfaffenberg ein Wohnhaus.

Früher war dieser Bereich bewaldet. Und mit dem Weg, der in das Dorf

führte, ist der Leichenweg gemeint, die heutige Bergstraße am Ernstthaler

Neumarkt.

Als Karl May noch den ›verlornen Sohn‹ und zeitgleich parallel ›Die Liebe

des Ulanen‹ zu Papier brachte, ereilte ihn ein weiterer Schicksalsschlag,

der ihn völlig aus der Bahn warf. Dies kündigte sich schemenhaft in der

Nr. 86 seines ›Ulanen‹-Romans an. Über ihr plötzliches Verschwinden legt

er der Zofe von Marion de Sainte-Marie folgende Ausrede in den Mund:

»Ich erhielt kurz nach meinem Erwachen die Nachricht, daß meine

Mutter unwohl sei.«[7]

Und Marion berichtet später:

»Sie gab vor, bis nach fünf Uhr geschlafen zu haben. Dann hat sie die

Nachricht erhalten, daß ihre Mutter, welche im nahen Dorfe wohnt, erkrankt

sei. Dorthin sei sie gegangen.«[8]

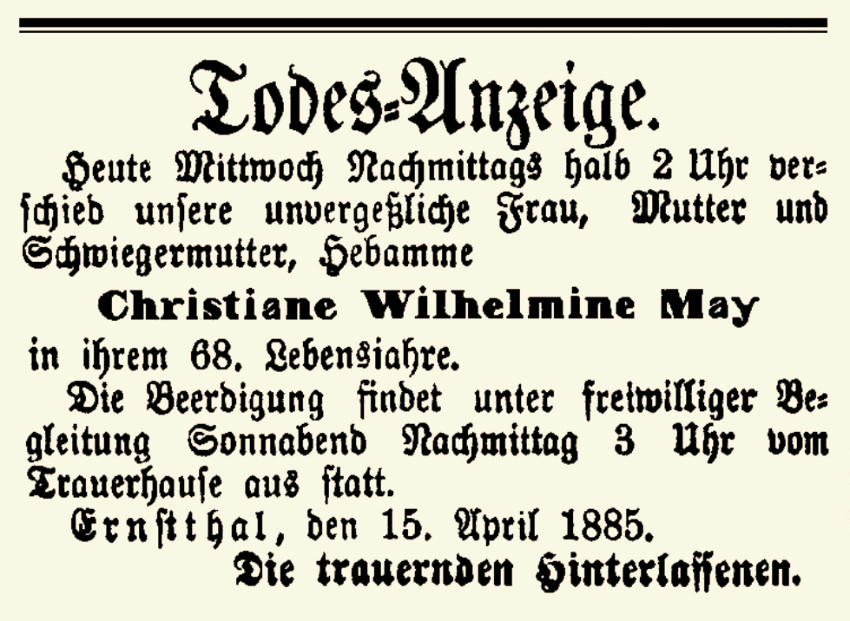

May schrieb diese Romanzeilen in seiner Dresdner Wohnung ca. Anfang April

1885. Tatsächlich war seine Mutter erkrankt. Der 5. April war

Ostersonntag. Möglicherweise nutzte er die Feiertage mit seiner Ehefrau

Emma zu einem Krankenbesuch. Am darauffolgenden Samstag waren sie mit

Sicherheit bei der Mutter am Ernstthaler Markt, denn sie beging dort ihren

achtundsechzigsten Geburtstag, und von diesem Zeitpunkt an dürfte Karl May

ständig bei seiner Mutter gewacht haben. Nur vier Tage später wird

Christiane Wilhelmine May von ihrer Krankheit, eine »Geschwulst«, offenbar

Krebs, erlöst.

»Als seine Mutter in seinen Armen starb, hielt er sie vom Abend bis zum

Morgen als Leiche in seinen Armen. Handelt so ein uns normal erscheinender

Mensch? Das Grab der Mutter wurde doppelt tief gemacht. Er wollte bei ihr

begraben werden.«[9]

Mays zweite Ehefrau Klara

schrieb diese wichtige Aufzeichnung »in einem flüchtig skizzierten

Aufsatz« nieder.[10]

An den Wahrheitsgehalt ihrer Worte, die ersichtlich auf Mitteilungen ihres

Gatten beruhen, ist nicht zu zweifeln. Der Tod seiner Mutter traf May wie

ein fürchterlicher Schlag auf den Kopf.

»Ich war gestorben; ich besaß keinen Körper mehr; ich war nur Seele, nur

Geist. Ich flog durch ein Feuer, dessen Gluth mich verzehren wollte, dann

durch donnernde Wogen, deren Kälte mich erstarrte, durch unendliche

Wolken- und Nebelschichten, hoch über der Erde, mit rasender,

entsetzlicher Schnelligkeit. Dann fühlte ich nur, daß ich überhaupt flog,

grad so, wie der Mond um die Erde wirbelt, ohne einen Gedanken, einen

Willen zu haben. Es war eine unbeschreibliche Leere um mich und in mir.

Nach und nach verminderte sich die Schnelligkeit. Ich fühlte nicht nur,

sondern ich dachte auch. Aber was dachte ich? Unendlich dummes, ganz und

gar unmögliches Zeug.«[11]

Eindringlicher konnte May seinen Seelenzustand gar nicht beschreiben. Noch

heute kann man aus seinen Worten, im Sommer 1885 niedergeschrieben, die

Ohnmacht und Verzweiflung spüren, die er empfand, als seine Mutter starb.

Später beginnt er ihren Tod zu verdrängen; sie kann, nein sie darf nicht

tot sein:

»[…] So oft ich vor diesem Grabe stehe, ist es mir, als ob mein Auge die

Kraft habe, durch die Erde und durch die Wände des Sarges zu dringen, und

da sehe ich ihn immer leer; […] Ist das Wahnsinn? Man behauptet ja, daß

ich wahnsinnig sei! Das quält mich ungemein! Das hat mich schon seit

Jahren gepeinigt und peinigt mich auch noch heut. Es packt mich oft so,

daß ich kaum widerstehen kann. Jetzt in diesem Augenblick, […] ist es so

stark und so deutlich, daß ich die Erde mit den Händen aufscharren möchte,

um […] zu zeigen, daß der Sarg leer ist! […] Ich möchte scharren und

scharren, […] aber diese That wäre so außerordentlich ungeheuerlich, daß

ich über den Wahnwitz erschrecke, sie mir denken zu können. Auch frage

ich, wo die Mutter denn sein sollte, wenn sie nicht hier wäre? Und ich

hatte und habe sie ja noch viel, viel zu lieb, als daß ich die Sünde auf

mich nehmen möchte, ihr Grab geöffnet und geschändet zu haben!«[12]

Diese Worte aus Karl Mays

allegorischem Spätwerk ›Ardistan und Dchinnistan‹ zeigen die ganze

Tragweite seines Denkens und Fühlens.

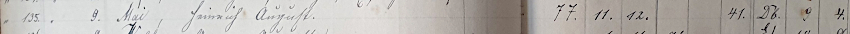

Es gab in Ernstthal fünf Begräbnisklassen. Die Trauerzeremonie für

Christiane Wilhelmine May erfolgte gemäß der III. Klasse. Es war nach den

damaligen Gepflogenheiten ein gutes Begräbnis: »Rede am Grabe oder in der

Begräbnishalle. Geläute Tags zuvor Vormittags zwischen 9–10 Uhr und

während des Leichenbegräbnisses, sowie Chorgesang unterwegs oder Abends

zuvor vor dem Trauerhause. (Gebühr: 20 Mark)«. Die erste Klasse hätte zum

Vergleich 30 Mark, die vierte Klasse 10 Mark gekostet.[13]

Nach der Beisetzung am 18. April 1885 schrieb Karl May zunächst am ›verlornen Sohn‹ weiter. Noch unter dem Einfluss der Trauer erreichte ihn die nächste Hiobsbotschaft – sein Vater Heinrich August May hatte einen Schlaganfall erlitten! Diese traurigen Ereignisse in Folge wirbelten Mays Manuskripte durcheinander. Er ist zunächst völlig am Schreiben verhindert, muss vorübergehend seine beiden Romane ›Der verlorne Sohn‹ und ›Die Liebe des Ulanen‹ vernachlässigen.[14] Während er sich bald wieder einigermaßen von seinem Schicksalsschlag erholt, bleibt sein Vater ein Pflegefall.

Einige Monate später teilt

Karl May als Kara Ben Nemsi in ›Der letzte Ritt‹ (im Band ›In den

Schluchten des Balkan‹ enthalten) mit:

›Die Mutter lebte noch, als ich nach Mekka pilgerte. Sie starb, und kurze

Zeit später traf den Vater der Schlag. Jetzt kann er kein Glied bewegen

und auch nicht sprechen, sondern nur lallen; dennoch betet er ohne

Unterlaß, daß Allah ihn erlösen möge, damit er mir nicht länger zur Last

falle. Ich aber bete heimlich zu der großen Muhabbet ilahi (Göttlichen

Liebe), ihn mir noch lange, lange zu erhalten.‹[15]

Heinrich August May starb am 6. September 1888 an »Altersschwäche« und

wurde am 9. September, an einem Sonntag, in ›Stille‹ beigesetzt.[16] Karl May, der seinen Vater

finanziell unterstützt hatte, war mit seiner Ehefrau Emma gewiss anwesend.

Von besonderem Interesse ist die Beantwortung der Frage über den Verbleib der sterblichen Überreste von Karl Mays Eltern. Was war damals in der Ernstthaler Pfarrgemeinde üblich?

»Es gab in dem kleinen Städtchen kein Sargmagazin, also keine fertigen Särge zu kaufen. Starb Jemand, so wurde der Sarg beim Tischler bestellt, und dieser hatte sich zu sputen, um ihn bis zur Stunde des Begräbnisses fertig zu bringen.«[17]

Die reguläre Grabnutzung/Liegezeit betrug für Erwachsene mindestens 25 Jahre. Die Grabhügel wurden 0,5 Meter hoch angelegt. »Die Gräber sind zur Ersparung des Raumes so nahe als möglich bei einander zu legen, jedoch darf der Zwischenraum zwischen denselben nicht weniger als 28,32 Zentimeter betragen. […] Bei erwachsenen Leichen müssen die Gräber eine Tiefe von wenigstens 1,7 Meter, bei Kindern von 2 bis 14 Jahren eine Tiefe von 1,42 Metern, bei Kindern bis zu 2 Jahren eine Tiefe von 1,14 Metern haben. Die Gräber müssen bei Erwachsenen 2,12 Meter lang, 1 Meter breit bei Kindern vom erfüllten 2. bis zum erfüllten 14. Jahre 1,56 Meter lang und 80 Zentimeter breit bei Kindern bis zum 2. Jahre 1,14 Meter lang und 57 Zentimeter breit sein.«[18]

27 Jahre nach der Einweihung der Friedhofserweiterung im Jahre 1881 begann man Ende April 1908 mit der Neubelegung des Quartiers ›D/a‹, die laut dem Gräber-Register in der 3. Reihe beim Grab 5 endete. Insbesondere bei Lehmböden, wie sie in Ernstthal zu finden sind, ist der Verwesungs- bzw. Zersetzungsprozess verlangsamt; er tritt in Einzelfällen gar nicht ein[19], was die Ursache sein kann, dass es in jener Zeit keine weiteren Neubestattungen auf den vorhandenen Gräbern in den Quartieren ›D/a‹ und ›D/b‹ mehr gab. Offensichtlich erfolgten fortan die Neubelegungen alter Grabstellen bis 1913 auf dem westlichen historischen Areal des Gottesackers, der heute bebaut ist; mit den ›D/a‹ und ›D/b‹-Quartieren geschah nichts. Bis mindestens 1910 durfte das Grab von Christiane Wilhelmine May (D/a, Reihe 12, Grab 12) ohnehin nicht geöffnet werden, desgleichen gilt für Heinrich August May (D/b, Reihe 9, Grab 4) bis 1913.

Da eine nochmalige Erweiterung des ›Gottesackers‹ an der Dresdner Straße nicht mehr möglich war, wurde im November 1913 ein völlig neuer Friedhof an der Lindenstraße, südöstlich vom Karl-May-Geburtshaus gelegen, in Betrieb genommen, der auch aktuell nach wie vor genutzt wird. Aus diesem Grund gab es auch später keine weiteren Graböffnungen mehr in den Quartieren ›D/a‹ (15 Grabreihen) und ›D/b‹ (26 Grabreihen bis 1896), wo Mays Eltern 1885 und 1888 bestattet wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass sie in der heutigen Kleingartenanlage noch unberührt ruhen. Im Übrigen wurde Mays Mutter laut Klara May, wie bereits erwähnt, tiefer bestattet als das festgelegte Mindestmaß von 1,70 Meter.

Ein detaillierter Plan mit den jeweiligen Grabreihen konnte nicht gefunden werden. Man weiß aber, dass die Reihen senkrecht (Nord/Süd-Richtung) zum erhaltenen Mittelweg verliefen. Die Särge waren damit – wie auch gegenwärtig nicht nur in Ernstthal allgemein üblich – von Westen (Kopfseite des Sargs) nach Osten ausgerichtet. Wo sich die einzelnen Flügel bzw. Quartiere des Friedhofs befanden, ist anhand der erhaltenen – allerdings nicht maßstabsgetreuen – Lageskizze bekannt, ebenso laut ›Gottesacker-Ordnung‹ die Grababstände. Die Zählung der Grabreihen begann vom ursprünglichen Friedhof kommend auf der Westseite der heutigen Kleingartenanlage, die Zählung der Gräber vom zentralen Mittelweg aus. Mit diesen Informationen lässt sich recht zuverlässig errechnen, wo die jeweiligen Grabstellen zu finden sind. Es ist aus rechtlichen Gründen problematisch, eine Luftbildaufnahme von Google Maps oder Earth mit den markierten Grabstellen zu veröffentlichen. Begnügen wir uns deshalb mit der Information, dass sich die Gräber von Mays Eltern zwischen dem Mittelweg und dem Bretterzaun an der Dresdner Straße befinden – ungefähr auf einer Höhe mit den gegenüberliegenden Häusern 91c/d und 91e.

Zum Schluss lassen wir Karl May selbst zu Wort kommen:

Auf

dem Friedhofe.

Komm her; komm her, du fremder Wandersmann;

Geh nicht vorbei an unbekanntem Grabe.

Hör mich, ja auch um deinetwillen, an,

Und glaube, was ich dir zu sagen habe!

Ein jeder Mensch, der nach dem Himmel strebt,

Soll hier ein liebes, gutes Wörtlein sagen;

Es wird der Seele, die da oben lebt,

Auf Händen des Gebets emporgetragen.

Dort nimmt sie es mit Freuden in Empfang

Und lächelt dankbar auf den Spender nieder,

Und dieses Lächeln strahlt ihm lebenslang

Das, was er gab, mit tausend Zinsen wieder.[20]

Diesen Forschungsbeitrag widme ich Frau Gabriele

Berger (1954–2021), die mit ihrem Artikel ›Karl

May und die Sankt-Trinitatis-Kirche zu Hohenstein-Ernstthal‹ für

die Archivarbeit der Kirchgemeinde neue Maßstäbe gesetzt hat.

Ich danke der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand für

die Archiveinsicht.

Namentlich danke ich herzlich Frau Ellen Jeschke sowie den Herren

Hans-Reinhard Berger, Thomas Jäkel-Lorenz und Wolfgang Hallmann – aus

Hohenstein-Ernstthal – für die hilfreiche Unterstützung.

Anmerkungen

[1]

Karl May: ›Der letzte Ritt‹. In: Deutscher Hausschatz in Wort und

Bild, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 12. Jg. 1885/86, Nr. 3, S.

40.

[2] Vgl. Bernd Günther: ›Zur Ernstthaler

Friedhofsgeschichte‹. In: Mitteilungen des Hohenstein-Ernstthaler

Geschichtsvereins, Heft 2/2005, S. 58.

[3] Ebd., S. 62f.

[4] Karl May: ›Die Todes-Karavane‹. In: Deutscher

Hausschatz in Wort und Bild, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 9.

Jg. 1882/83, Nr. 7, S. 107.

[5] Karl May: ›Der verlorne Sohn oder Der Fürst des

Elends‹, Dresden 1884–86, Lieferung 4, S. 73.

[6] Ebd., Lieferung 3, S. 70.

[7] Karl May: ›Die Liebe des Ulanen‹. In: Deutscher

Wanderer, 8. Band, Dresden 1883–85, Lieferung 86, S. 1362.

[8] Ebd., S. 1363.

[9] Aus einem 4 Seiten Manuskript Klara Mays von

1932 (Original im KM-Archiv Bamberg); zitiert nach Hans Wollschläger:

›Die sogenannte Spaltung des menschlichen Innern, ein Bild der

Menschheitsspaltung überhaupt‹. Materialien zu einer Charakteranalyse

Mays. In: Jb-KMG 1972/73, Hamburg 1973, S. 50 u. 89.

[10] Die

Ereignisse werden in der Karl-May-Bibliographie,

Zeitraum April bis Juni 1885, anschaulich dargestellt.

[11] Karl May: ›Der letzte Ritt‹, wie Anm. 1, Nr. 7,

S. 108.

[12] Karl May: ›Ardistan und Dschinnistan‹, Erster

Band, Manuskriptfassung, herausgegeben von Hans Wollschläger unter

Mitarbeit von Franziska Schmitt, Bamberg · Radebeul 2005, S. 302. –

Vgl. Ralf Harder: Karl May und seine Münchmeyer-Romane. Spiegel einer

geschundenen Seele. Eine Analyse zu Autorschaft und Datierung

(Internetfassung 2025), V. Werkgeschichte, 3.

Der Tod aller Mütter oder Ulane und Zouave.

[13] Vgl. Handgeschriebene ›Gottesacker-Ordnung‹

(1882), II Regulativ, Paragraph 5, Archiv der Ev.-Luth. Kirchgemeinde

Ernstthal-Wüstenbrand.

[14] Ebd.,

S. 503.

[15] Karl May: ›Der letzte Ritt‹, wie Anm. 1, S. 40.

[16] Das bisher in der Sekundärliteratur genannte

Beerdigungsdatum ›10. September an einem Montag‹ ist nicht korrekt.

Vgl. Dieter Sudhoff/Hans-Dieter Steinmetz: ›Karl-May-Chronik‹, Bd. 1,

Bamberg/Radebeul 2005, S. 353. – Im Totenbuch und auch im

Gräber-Register ist der 9. September 1888, ein Sonntag, als

Beerdigungstag genannt. Damals waren Bestattungen an »Sonn- und

Festtagen« erlaubt. Vgl. das Königreich Sachsen betreffende ›Lexicon

des Kirchenrechts und der Pfarramtsführung‹, bearbeitet von Wilhelm

Haan, Leipzig 1860, S. 49. – Wenige Tage nach der Beisetzung von

Heinrich August May wurde am 16. September 1888 Max Otto Selbmann,

Sohn »der ledigen Näherin Minna Selbmann« (Grabregister: Quartier E/b, Reihe 18, Grab 13), bestattet.

Es handelt sich folglich nicht um ein Kind von Mays Schwester Karoline

Wilhelmine Selbmann.

[17] Karl May: ›Der verlorne Sohn oder Der Fürst des

Elends‹, wie Anm. 5, Lieferung 26, S. 611.

[18] Handgeschriebene ›Gottesacker-Ordnung‹ (1882),

B. Von den einzelnen Grabstellen, Paragraph 18, Archiv der Ev.-Luth.

Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand.

[19] Auf dem seit 1913 genutzten Ernstthaler Friedhof

dürfen inzwischen die Verstorbenen nicht mehr in einem Eichensarg

beigesetzt werden, da der Lehmboden die Verwesung erschwert. Aus der

aktuellen Friedhofsordnung: »Wenn beim Ausheben eines Grabes zur

Wiederbelegung Sargteile, Gebeine oder Urnenreste gefunden werden,

sind diese unter der Sohle des neu aufgeworfenen Grabes zu versenken.

Werden noch nicht verweste Leichenteile vorgefunden, so ist das Grab

sofort wieder zu schließen und als Bestattungsstätte für Leichname für

die erforderliche Zeit zu sperren.«

[20] Karl May:

›Himmelsgedanken‹, Freiburg [1900], S. 96.